トップQs

タイムライン

チャット

視点

白雪姫

ヨーロッパの民話 ウィキペディアから

Remove ads

「白雪姫」(しらゆきひめ、低地ドイツ語:Schneewittchen、標準ドイツ語:Schneeweißchen)とは、元々はドイツのヘッセン州バート・ヴィルドゥンゲンの民話であるとされるグリム童話[注釈 3][注釈 4]。

グリム兄弟の『グリム童話』(Kinder- und Hausmärchen)に、KHM[注釈 5]53番、エーレンベルク稿(1810年手稿)では43番として収載されている。

話者は、「マリー」[16][注釈 6]ことマリー・ハッセンプフルーク[20][注釈 7]である[22][注釈 8]。

タイトルおよび主人公の呼称の日本語訳名は「白雪姫」が一般的である。しかし、Schneewittchenが「雪のように白い子」の意[26][27]であることから、厳密に正確な日本語訳とするなら「雪白姫(ゆきじろひめ)」が正しい[27]。

Remove ads

ストーリー

ある国に、「白雪姫」と称される容貌に優れた王女がいた。しかし彼女の継母(グリム童話初版本では実母)である王妃は、自分こそが世界で一番美しいと信じていた。彼女が秘蔵する魔法の鏡は、「世界で一番美しいのはだれか」との問いにいつも「それは王妃様です」と答え、王妃は満足な日々を送っていた。

白雪姫が7歳になったある日、王妃が魔法の鏡に「世界で一番美しい女は」と訊ねたところ、「それは白雪姫です」との答えが返ってくる。怒りに燃える王妃は猟師を呼び出すと、「白雪姫を殺し、証拠として彼女の肺臓と肝臓(※作品によっては心臓となっている)を取って帰ってこい」と命じる。しかし猟師は白雪姫を不憫がり、殺さずに森の中に置き去りにする。そして王妃へは証拠の品として、イノシシの肝臓を持ち帰る。王妃はその肝臓を白雪姫のものだと信じ、大喜びで塩茹にして食べる。

森に残された白雪姫は、7人の小人(sieben Zwerge)たちと出会い、生活を共にするようになる。一方、白雪姫を始末して上機嫌の王妃が魔法の鏡に「世界で一番美しいのは?」と尋ねたところ「それは白雪姫です」との答えが返ってくる。白雪姫がまだ生きている事を知った王妃は物売りに化け、小人の留守を狙って腰紐を白雪姫に売りつける。そして腰紐を締めてあげる振りをして彼女を締め上げ、息を絶えさせる。

やがて帰ってきた7人の小人は、事切れている白雪姫に驚き、腰紐を切って息を吹き返させる。一方、王妃が再び世界一の美女を魔法の鏡に尋ねたことにより、白雪姫が生きている事が露見する。王妃は毒を仕込んだ櫛を作り、再度物売りに扮して白雪姫を訪ねる。白雪姫は頭に櫛を突き刺され倒れるが、小人たちに助けられる。

今度こそ白雪姫を始末したと上機嫌の王妃だが、魔法の鏡の答えで白雪姫の生還を悟る。王妃は、毒を仕込んだリンゴを造り、善良なリンゴ売りに扮して白雪姫を訪ねる。白雪姫は疑いもなくリンゴを齧り、息絶える。

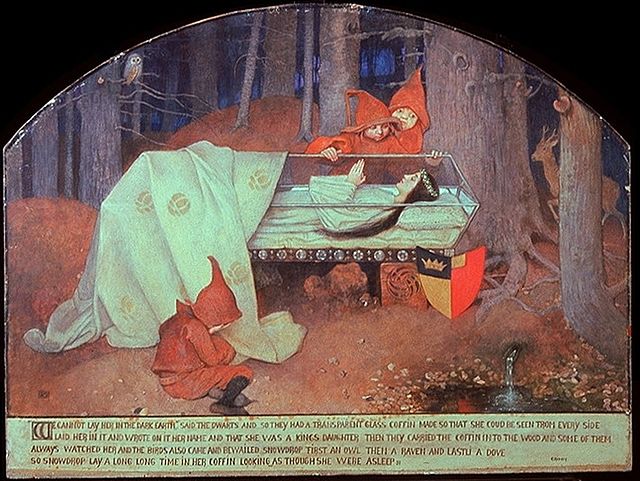

やがて帰ってきた小人たちは息絶えた白雪姫を見つける。あらゆる手を尽くすが今度は蘇生する事はなかった。本当に死んでしまったものとして悲しみに暮れ、遺体をガラスの棺に入れる。そこに王子が通りかかり、白雪姫を一目見るなり、死体でもいいからと白雪姫をもらい受ける。

白雪姫の棺をかついでいた家来のひとりが木につまずき、棺が揺れた拍子に白雪姫は喉に詰まっていたリンゴのかけらを吐き出し、息を吹き返す。蘇生した白雪姫に王子は喜び、自分の国に連れ帰って妻として迎える。

白雪姫と王子の結婚披露宴の席。王妃は真っ赤に焼けた鉄の靴を履かされ、死ぬまで踊らされる。

Remove ads

登場人物

- 白雪姫

- お妃が心に浮かべた願い通りに、雪のように白い肌、血のように赤い頬や唇、黒檀の窓枠の木のように黒い髪を持って産まれ、その身体的特徴をもって「白雪姫」と呼ばれた王女[28]。

- 7歳の時、既に継母であるお妃よりも美しく育ったがために、それを妬み憎んだお妃に謀殺されそうになる。しかし殺すよう言いつけられた猟師が憐れんで逃がしてくれる(もっとも猟師は自分の手にかけるのが忍びなかっただけで、末は獣に食べられるだけだろうと考えていた)[28]。

- 王女は森の中を彷徨い七つの山を越え、偶然見つけた小人たちの家で、家事をすることを条件に暮らすことになる[28]。

- だが、王女が生きていて、猟師に騙されたと知ったお妃の謀り事により、一度目はいろいろな色の絹で編んだ紐によって絞殺、二度目は魔術を使ってこしらえた櫛で術殺、三度目は毒を仕込んだ林檎で毒殺されてしまう[28]。

- 王女は小人たちの努力も虚しく蘇生できず、しかし、遺体があまりに美しくまるで生きているようだったので、ガラスの棺に納められ山の上に置かれる[28]。

- ある時、森に迷い込み小人たちの家に泊まりに来たある国の王子が、山の上で王女を見つけて見初め、小人たちに頼み込み王女を棺ごと貰い受けてしまう[28]。

- だが、召使いたちが棺を運ぶ最中、潅木につまずき、その揺れで喉に詰まった林檎が飛び出し、王女は息を吹き返す。

- 喜んだ王子は王女にプロポーズし、盛大な結婚式が執り行われた[28]。

- ドイツの郷土史家エックハルト・ザンダーは白雪姫のモデルについて、1554年にブリュッセルにて21歳で身罷った、マルガレータ・フォン・ヴァルデックだとしている。

- マルガレータは父ヴァルデック゠ヴィルドゥンゲン伯フィーリップ4世によって、神聖ローマ皇帝カール5世に囚われたヘッセン方伯フィリップの釈放の際身柄の引き換えとしてブリュッセルに送られたが、異邦での暮らしに馴染めず病に臥し21歳の若さで1554年に身罷っている。

- しかしザンダーが発見した記録によると、マルガレータの美貌に我慢ならなくなった、父フィーリップ4世の2番目の妻であるカタリーナ・フォン・ハッツフェルトは、マルガレータを城から追い出そうとする。こうしてカタリーナの大変な嫉妬深さゆえに16歳でブリュッセルの宮廷に送られてしまう。

- ブリュッセルでの暮らしは困難を極め、躰を壊したマルガレータは1554年に身罷ることになるが、その死因は砒素による毒殺だとする説がある[29][30]。彼女はブロンドであったようで、エーレンベルク稿(1810年手稿)では白雪姫の髪は黄色[31](gelb)である。

- ザンダーはこのマルガレータの生涯と、バート・ヴィルドゥンゲン近郊の落盤事故で廃鉱となった銅鉱山とその近くの廃村に小人達がいつしか住み着いた話とが結び付き、白雪姫の話の原型が出来上がったと見ている[32]。

- 王妃

- 白雪姫の母親。エーレンベルク稿(1810年手稿)や初版本(1812・15年版)では実母[31][33][34][35]だが、第2版(1819年版)以降の版では、生母と継母(父王の後妻)[35]の二人になる[注釈 9]。

- 実母

- 雪が舞い落ちる中、黒檀の窓枠のついた窓際で針仕事中、雪を見やった際に針で指を刺してしまう[28]。

- その血が三滴白い雪の上に滴ったのを見て、この雪のように白い肌、この血のように赤い唇、この窓枠の木のように真っ黒な髪の子供が欲しいと思い、その願い通り雪のように肌が白く、血のように赤い唇をし、黒檀のように真っ黒な髪をした可愛らしい王女が生まれたが、すぐに息を引き取った[28]。

- 継母

- →詳細は「王妃 (白雪姫)」を参照

- 綺麗なことを鼻にかけ、高慢で、器量で人に負けることが嫌い[28]。

- 問いかけると何でも答えてくれる不思議な鏡を持っている[28]。

- 継子の王女が自分よりも美しいことに我慢ならず、三度も王女を謀殺しようとし、最期にはその報いで真っ赤に灼けた鉄の靴を履かされ、祝宴の最中王女らの目前で死ぬまで踊り続けさせられる[28]。

- なお、継母を魔女だとする見方がある[注釈 10]が、これはかつて魔女裁判において、真っ赤に灼けた鉄製の靴を履かせる拷問が実際に行われたこと等から生まれた解釈である[36]。しかし、悪魔が塩気を嫌うことから、塩茹での肺臓と肝臓をためらうことなく平らげたことにより魔女ではないとする見方もある[37]。

- その一方で、実母が子供が欲しいと願った際に、何らかの形で呪文を唱えたのではないかという考えがある。これは冬の最中に開け放した窓辺で縫い物をしているという、現実にはありえない行為や、指に針を刺したことで雪に血が一滴落ちたことの不自然さ等から生まれた解釈である[38]。

- 七人の小人

- 行くあてのない王女に対し、「家の世話をし、料理を調え、ベッドをつくり、洗濯をし、縫ったり繕ったりして、何もかもきちんと綺麗にしておいてくれる」ことを条件に家に居ることを諒承する[28]。この条件に対し白雪姫は「本当に、そうしたいわ」と答えて契約成立。

- 原語の「Zwerge」は英語のドワーフ(dwarf、小人)と語源を共有する[39] Zwerg の複数形。この物語の彼らも昼間は鉱石を掘りに行くので家を空ける描写がある。

- グリム童話などにおいて小人たちはあまり重要な役どころではないためか、彼らに名前や性格づけはなされていない。しかしディズニー映画において重要な役回りとなったため、各々の性格や言動に則した名前が付され、現在それが踏襲される場合が多い。

- 王子

- 毒リンゴを食べて身罷った王女をガラスの棺ごとタダで貰い受ける[28]。

- エーレンベルク稿(1810年手稿)では、最後に唐突に登場し、王女と結婚するだけで他には何もしていない[31][33]。

- 魔法の鏡

- 継母であるお妃が持っている不思議な鏡。いわゆる魔鏡の類である[28]。

- 問い掛けに対して何でも答えてくれるが、嘘は絶対つかないため、その内容は全て真実である[28]。

Remove ads

「白雪姫」の変遷

要約

視点

この物語は、グリムの他の物語同様に様々な変遷を経た。

エーレンベルク稿(1810年手稿)での記述

- タイトルが「白雪姫」ではなく、「雪白ちゃん/不幸な子ども」[注釈 11]である[31]。

- 黒檀のように黒いのは瞳である[31][33]。

- 髪の色は黒ではなく黄色[注釈 12]である[31]。

- 母親(王妃)が狩人に白雪姫を殺させようとするエピソードがない[31][33]。

- 母親は自ら白雪姫を森の中に置き去りにしている[31][33]。

- 母親に捨てられた時の白雪姫の年齢は不明[31][33]。

- 小人たちの職業が「山の仕事場に行っている」、「一日の仕事を終え」とあるだけで明確ではない[注釈 13][31]。

- 小人たちが自分たちの食事などが食べられているのを見つけた時、5人しか発言していない[31][33]。

- 白雪姫自ら食事をつくるからと、小人たちのところに置いてもらえるよう頼んでいる[注釈 14][31]。

- 半分にだけ毒を仕掛けられた林檎を白雪姫がかじり、白雪姫はその毒がもとで死んでいる(林檎が喉に詰まって仮死状態になったのではない)[31][33]。

- 白雪姫の遺体をガラスの棺に入れる前に葬っている[注釈 15][33]。

- 白雪姫の遺体を小人たちが水やワインで洗うエピソードがない[31][33]。

- 小人たちが白雪姫の遺体をガラスの棺に入れたのは、美しい姿を永久保存[注釈 16]するため[31]。

- 父親である国王がガラスの棺に入れられた白雪姫を引き取り、国王(もしくはお付きの医者)が生き返らせている[注釈 17][31]。

- その際は、一本の綱を部屋の四隅にしっかりと張って呪文を唱えるという儀式が行われている[注釈 18][31]。

- 王子との馴れ初めのエピソードがない[31][33]。

- 最後に焼けたサンダル[注釈 19]を履かされ、死ぬまで踊らされたのは母親たる王妃[31][33]。

- 王妃が履かされたサンダルは鉄製とは書かれていない[31][33]。

- 「ほかの話では」として、小人たちが小さな魔法の槌で32回軽く叩くことで、白雪姫が生き返ったとしている[31][33]。

- 「ほかの書き出し」として、「雪のように白い、女の子が欲しい」「この血のように、きれいな赤い頬をしている娘がいたら」と望んだのは国王[注釈 20]としている[注釈 21][31][33]。

初版本(1812・15年版)での記述

- 「血のように赤い」は白雪姫のどの身体的特徴と合致するのか表されていない[34][35]。

- 黒檀の木のように黒いのは瞳(冒頭ではどの身体的特徴と合致するのか表されていないが、王子が登場する直前に瞳であることが記されている)[34][35]。

- 髪の色が明確ではない[34][35]。

- 小人たちは(仮死状態の)白雪姫の体を水やワインで洗っていない[34][35]。

- 小人たちは白雪姫が入れられたガラスの棺を、自分達の住む小屋の中に安置し、交代で見張っている[34][35]。

- 王子は小人たちの住む小屋に泊めてもらうために訪れているが、なぜ泊まろうとしたのかその理由は不明[34][35]。

- ガラスの棺に入れられた白雪姫を王子は棺ごと金で買おうとした[34][35]。

- 小人たちに売るのを拒否されると、王子は白雪姫の遺体を譲ってくれるよう懇願しているが、お礼をするとは言っていない[注釈 22][34]。

- ガラスの棺の白雪姫を王子は城に運び入れ、四六時中白雪姫を見つめていた[注釈 23][34]。

- 棺から離れなければならない時は、王子は白雪姫を見られないことに悲しみ、棺が横にないと食事も喉を通らない程だった[注釈 24][34]。

- 召使たちはいつも白雪姫の入った棺を運ばされるので腹を立てていた[34][35]。

- そのうちの一人が怒りに任せて白雪姫の背中を殴ると、喉につかえていた林檎の芯が飛び出し[注釈 25]、白雪姫は生き返った[34]。

- 最後に真っ赤に焼けた鉄の上履きを履かされ、火傷を負いながら死ぬまで踊らされたのは、実の母親たる王妃[34][35]。

比較民話研究会の岩瀬ひさみの研究では、白雪姫の類話には小人が登場する物が少なく、グリム童話の初版本及び第七版を除けば後述のウィーンのものとされる話[42]と、アイスランドの2話、スイスの1話(後述)のみである[43]。また、エーレンベルク稿やルートヴィヒ・ベヒシュタインの白雪姫、そして「もうひとりのグリム」ことアルベルト・ルートヴィヒ・グリムの白雪姫、ヨハン・カール・アウグスト・ムゼーウスのリヒルディスにも小人が登場する。さらには小人の数を7人と限定するとグリム童話のエーレンベルク稿[31]、初版本[43]、第七版[43]、ウィーンの類話[43][42]、ベヒシュタインの白雪姫、A・L・グリムの白雪姫しか該当するものがない。

一方、類話には主人公を匿う者として盗賊や山賊が登場する物が多い。たとえば、コルシカ島の類話「アンジウリーナ」では、母親に頼まれてその娘のアンジウリーナを殺すために攫う山賊が登場する(話では結局さらうだけで、殺さずに自分達の隠れ家に連れて行って匿っている)[2][44]。

なお、類話の中でもかなり古いタイプと見られる話では、娘を見たら必ず殺してしまう十二人の悪い盗賊が登場する[45]。また、Johannes Bolte、Georg Polivka 共著『Anmerkungen Zu den Kinder-und Hausmärchen der Brüder Grimm.(グリム童話註解[46])』には、自分たちの棲む洞穴にやって来る少女を手当たり次第に殺してしまう七人の小人が登場するウィーンの話とされる類話が収載されている[47][48][42][注釈 26]。

さらには、スイスでの類話「まま娘」では、変装した継母に毒が仕掛けられたコルセットで締め上げられて殺されかけた継娘が、匿ってくれている小人の「今度、留守番中に誰かを家に入れたら、フライパンで焼いてしまうぞ」という忠告を守れず、再び変装した継母に毒りんごで殺されかけたために、継娘をフライパンで焼くべきか否かを十二人の小人たちが多数決で決めることにするエピソードがある[49][50][51]。

ディズニー映画の白雪姫

→詳細は「白雪姫 (1937年の映画)」を参照

1937年に発表されたディズニー初の長編カラーアニメーション映画である。日本における封切り公開は、第二次世界大戦後の1950年(昭和25年)9月26日[52]。

- 継母の立場が王妃から女王になっている。

- 白雪姫が継母から召使いの扱いを受けている描写が追加されており、王子ともこの頃に出会う。

- 腰紐や毒の櫛で死亡するくだりはカットされている。

- 白雪姫は、家来がつまずいた拍子ではなく王子の口づけにより目を覚ます。

- 継母は7人の小人に追われ、突然の雷に打たれて崖から落ちる。

サンリオ版の白雪姫

それぞれ2つの版があり、いずれもハローキティが白雪姫となっている。

サンリオ世界名作映画館

「ハローキティのしらゆきひめ」のタイトルで、1993年7月にOVAとして制作。ダニエルが当時まだ正式に登場していなかったものの、王子様はダニエルと似たキャラクターとなっている。内容は、後に制作されたサンリオ世界名作劇場の同名作品よりも原作に近いものとなっている。

サンリオ世界名作劇場

サンリオ世界名作映画館のものとは別に「ハローキティの白雪姫」という同名作品があり、ダニエルが王子様であるが、狩人に持ってくるよう命じる証拠品が「心臓」ではなく「血のついた矢」(しかし血のシーンは王女の服に隠れて一切見えない)となっている他、七人の小人ではなく、七人のきこり。毒りんごは半分しか塗らない(毒なんて入ってないと白雪姫に証拠を見せるため[注釈 27])など一部変更されている部分がある。継母の末路では、王子のキスで目覚めた白雪姫の生存を知って発狂するところを兵士に取り押さえられ、王様の命令により焼かれた鉄の靴を履かせられたが、その描写が映されておらず継母の悲鳴が聞こえるのみで生死も不明。また、タイトルも名作映画館版では「しらゆきひめ」とひらがな表記であったが、名作劇場版では「白雪姫」と漢字表記となっている。

その他

- 白雪姫がリンゴを吐き出した理由を、以下の要因によるとする作品が存在する。

- 家来が藪に足を取られて倒れ、その拍子に吐き出した

- 王子が白雪姫を抱いているとき藪に足を取られて倒れ、その拍子に吐き出した

- 家来が白雪姫を運ぶのに疲れ、苛立って白雪姫を蹴りその拍子に吐き出した

- 継母の最期については、毒リンゴを食べさせた後に再び誰がこの国で一番美しいかを訊ねたところ、以下の結末を迎える作品が存在する。

- 白雪姫がまだなお生きていることを知り、怒りのあまり発狂し街へ飛び出しそのまま狂い死んでしまう

- 白雪姫がまだなお生きていることを知り、癇癪を起こして鏡を叩き割り、その破片が心臓に刺さる

- 隣国の王子の妃が最も美しいと聞いて結婚式を見に行き、妃が死んだ筈の白雪姫と知ってショック死

- 他に、残虐な描写を忌避する為に以下に挙げるように結末が書き換えられた作品が存在する。

などとするものもある。

ベヒシュタインの白雪姫では、白雪姫は気高い心の持ち主であるが故、継母である王妃を許し、仕返しも復讐も行わなかったが、一匹の“嫉妬”という名の毒虫に継母は心を苛まれるという結末を迎える[57]。

また、A・L・グリムの白雪姫では、小人の王より九十九に掛けること九十九年の長きにわたって小人の王の城のガラスの棺の中に命なく横たわるものとするという罰を下される[58]。

また、低年齢向けの絵本では継母の最期が描かれないものもある。

白雪姫の類話

白雪姫には欧州各地を中心にアメリカやチリ、インドなどに類話が存在する。ドイツ及びゲルマン語圏よりもゲール語圏(ケルト系)やラテン語圏(ラテン系)に多くの話が残っているのが最大の特徴である[59][2]。

類話としては以下の話を例として挙げることができる。

- アイスランド

- アイルランド

- スコットランド

- 金の木と銀の木(Gold-Tree and Silver-Tree):白雪姫に当たるのが「金の木(Gold-Tree)」という王女、悪役が「銀の木(Silver-Tree)」という王妃(実母)。「質問に答えるのが古井戸のマス」、「王女の結婚が王妃による暗殺より前」、「蘇生させるのが王女の夫の後妻(悪い王妃を倒すのもこの後妻)」というのが白雪姫との大きな違い。[61][62]

- 炎の枝[43]

- 試練を捜しに[43]

- フランス

- イタリア

- スイス

- オーストリア

- 三人姉妹:悪役は母親(継母)ではなくヒロインの姉妹およびそれに協力する魔女のメイド。[43]

- ドイツ

- スペイン

- 美しいまま母[43][73]

- ギリシア

- ハンガリー

- ポーランド

- 頭の中の針[43]

- エストニア

- 盗賊の家の娘[43]

- ロシア

- オレチュカ[76]

- インド

- アメリカ

- 孔雀の王[43]

- チリ

- ブランカ・ローザ[43]

以下の書籍の該当頁には、類話の一部が載っているので参照されたい。

Remove ads

日本語訳

明治期

- 明治23年[注釈 30] 中川霞城 訳 『雪姫物語』(雪姫の話)(少国民 10–13, 15, 18) 学齢館 刊[79][80]

- 明治29年 巖谷小波 訳 『小雪姫』(少年世界2巻8号) 博文館 刊[79][80]

- 明治37年 教授資料研究会 訳 『雪姫』(話の泉) 学海指針社 刊[80]

- 明治39年 橋本青雨 訳 『小雪姫』 (独逸童話集) 大日本国民中学会 刊[80]

- 明治39年 山君(森於菟) 訳 『雪姫』(萬年艸12号) 臨川書店 刊[79][注釈 31]

- 明治41年 木村小舟 訳 「雪姫物語』(教育お伽噺) 博文館 刊[80]

- 明治41年 寺谷大波(友吉) 訳 『雪姫』(世界お伽噺第9) 博文館 刊[79]

- 明治42年 水野繁太郎、権田保之助 訳 『雪姫』(独逸文学叢書第2編) 有朋堂書店 刊[80]

- 明治44年 くすを生 訳 『白雪姫』(新女界) 新人社 刊[80]

大正期

- 大正3年 田中楳吉 訳 『小雪姫』(独和対訳独逸国民文庫第1編) 南山堂書店 刊[81]

- 大正3年 年岡長汀 訳註 『雪姫』(独和対訳グリム十五童話) 南江堂書店 刊[81]

- 大正4年 藤沢衛彦 訳 『雪姫』(通俗叢書 通俗グリム童話物語) 通俗教育普及会出版局 刊[81]

- 大正5年 中島孤島 訳 『雪子姫』(グリム御伽噺) 冨山房 刊[81]

- 大正8年 巖谷小波 訳 『小雪姫』(教訓お伽噺) 博文館 刊[81]

- 大正10年 森川憲之助 訳 『雪子姫物語』(グリム童話集) 真珠書房(至誠堂書店) 刊[81]

- 大正13年 金田鬼一 訳 『雪白姫』(グリム童話集 第一部) 世界童話大系刊行会 刊[81]

- 大正14年 岸英雄 編 『雪子姫』(こどもグリム) イデア書院 刊[81]

- 大正15年 大田黒克彦 著 『ゆき子ひめ』(ひらがなぐりむ) 文園社 刊[81]

昭和(戦前)期

この節の加筆が望まれています。 |

Remove ads

翻案

- 白雪姫(1937年12月21日に米国で公開。ディズニーの長編映画第1作目で、世界初のカラー長編アニメーション映画)

- フェアリーテール・シアター(1982年、米国のオムニバスドラマ)

- 白雪姫の伝説(1994年、タツノコプロ製作の日本のテレビアニメ)

- スノーホワイト(1997年、ギャガ・コミュニケーションズ配給。米国ではテレビ映画として放送されたが、日本では劇場公開された)

- スノーホワイト/白雪姫(2001年の米国のテレビ映画)

- 白雪姫と鏡の女王(2012年に米国で公開。ギャガ配給)

- スノーホワイト(2012年に米国で公開。ユニバーサル・ピクチャーズ配給)

- ブランカニエベス(2012年にスペインで公開。白黒サイレントのファンタジー・ドラマ映画)

- アドベンチャー・オブ・スノーホワイト(2012年発売に米国で発売のオリジナルビデオ映画作品)

- 白雪姫(2025年3月21日公開予定。『白雪姫 (1937年の映画)』の実写リメイク)

- ひめチェン!おとぎチックアイドル リルぷりっ(セガと小学館共同開発のアーケードゲーム。及び日本の漫画やテレビアニメ) - 主人公の3人娘のひとりが白雪姫の生まれ変わり(パラレルワールドの同一人物とも取れる節がある)であり、7つ子の弟がいる。

Remove ads

その他

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads