トップQs

タイムライン

チャット

視点

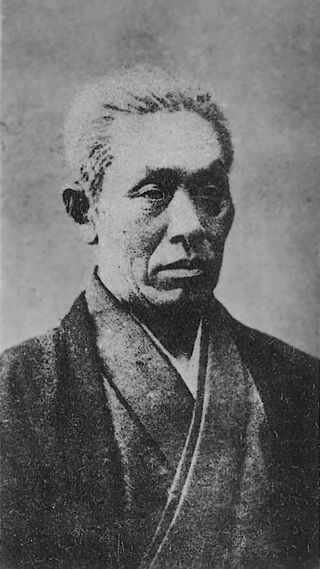

狩野芳崖

日本の画家 ウィキペディアから

Remove ads

狩野 芳崖(かのう ほうがい、文政11年1月13日〈1828年2月27日〉 - 明治21年〈1888年〉11月5日[1])は、幕末から明治期の日本画家。近代日本画の父と称される画家のひとり。幼名は幸太郎。名は

盟友たる橋本雅邦[2]と共に、日本画において江戸時代と明治時代を橋渡しする役割を担うと共に、河鍋暁斎、菊池容斎らと狩野派の最後を飾った。

生涯

要約

視点

生い立ち

1828年長府印内(現・下関市長府印内町)で、長府藩狩野派の御用絵師だった狩野晴皐の家に生まれる。芳崖の狩野家は、桃山時代に狩野松栄から狩野姓を許された松伯に起源を発し、3代洞晴(どうせい)のとき長府藩御用絵師となり、5代察信(さつしん)の時代に長府に移り住んだ。芳崖はその8代目に当たる。

芳崖も幼い頃から、父の後を継ぐべく画道に励んだ。少年時代の作品は10点近く現存しており、早熟の才能を示している。弘化3年(1846年)19歳で、父も学んだ木挽町狩野家(江戸狩野)に入門、狩野雅信(勝川院)に学ぶ。嘉永3年(1850年)には弟子頭となり、同年同日入門[3]し生涯の友になる橋本雅邦と共に「竜虎」「勝川院の二神足」と称された。画塾修了の証として、勝川院雅信から「勝海雅道」の号と名を与えられる。この頃、父の修行仲間で当時画塾で顧問役を務めていた三村晴山の紹介により、近くで塾を開いていた佐久間象山と出会い、その薫陶を受ける。芳崖は象山を慕うあまり、その書風も真似したといわれる。

芳崖として

その後、藩から父とは別に30石の禄を給され、御用絵師として江戸と長府を往復する生活を送る。安政4年(1857年)近郷の医師の娘よしと結婚。幕末の動乱期には、戦勝祈願の絵馬「武内宿禰投珠図」(忌宮神社蔵)や、「馬関海峡測量図」(下関市立長府図書館蔵)を描くなど、当時の社会と密接した芳崖の活動がうかがえる。この頃、自ら旧套を脱し一頭地を出る意味を持つ雅号を探り、禅の「禅の極致は法に入れて法の外に出ることだ」という教えから、法外と音通の「芳崖」の号を使い始めた伝えられる。

明治維新後、いわゆる「武士の商法」で養蚕業などを行うが失敗、生活の糧を得るため不本意ながら南画風の作品や、近所の豪農や庄屋の屋敷に出向き、襖や杉戸絵を描いた。明治10年(1877年)惨憺たる窮状に見かねた友人たちの勧めで上京したが困窮は変わらず、日給30銭で陶磁器の下絵を描くなどして糊口をしのいだ。明治12年(1879年)芳崖の窮状を見かねた雅邦や同門の木村立嶽の紹介で、島津家雇となり、月給20円を支給されて3年かけて「犬追物図」(尚古集成館蔵)を制作する。

フェノロサとの出会い

同じ年に生まれ、同時代を生きた高橋由一が、日本近代洋画の最初の画家だとすると、近代日本画史の最初を飾るのは芳崖であろう。由一にとってイギリス人画家ワーグマンとの出会いが決定的であったのと同様、芳崖にとってはアメリカ人の美術史家フェノロサとの出会いが重要であった。日本美術を高く評価していたフェノロサは、日本画の伝統に西洋絵画の写実や空間表現を取り入れた、新・日本画の創生を芳崖に託した。鮮やかな西洋顔料を取り入れた[4]「

フェノロサと知り合った明治15年(1882年)、肺を病み、すでに54歳であった芳崖に残された時間はあまり多くなかったが、さまざまな試行錯誤の結果、畢生の名作「悲母観音」が誕生した。この絵の観音像の衣文表現などには仏画や水墨画の描法が看取される一方、色彩感覚や空間把握には西洋画の息吹が感じられる。芳崖は東京美術学校の教官に任命されたが、「悲母観音」を描き上げた4日後の1888年11月5日、同校の開学を待たずに死去した。享年61。墓所は東京谷中の長安寺。芳崖の父の菩提寺である下関の覚苑寺には、芳崖の座像がある。

Remove ads

弟子

弟子に、芳崖四天王と呼ばれた歴史画を良くした岡倉秋水(岡倉覚三〈天心〉の甥)、山水画に特色がある本多天城、「仏画師」と称した高屋肖哲、草花図を得意とした岡不崩など。芳崖死後、明治29年(1896年)の『太陽』(二巻二号)には、河鍋暁斎、菊池容斎と共に「近世の三大画家」と紹介されているが、芳崖本人は彼らの画に不満だったらしく、「北斎や暁斎は腕が余り達者過ぎて下品なものになったのだ。容斎や是真なども器用が過ぎたのである」と弟子の岡不崩に漏らしている[6]。

代表作

ギャラリー

- 仁王捉鬼図(1886年、東京国立近代美術館)

- 伏龍羅漢(1885年、福井県立美術館)

- 不動明王(1887年、東京藝術大学)重要文化財

- 獅子図(1886年頃、東京藝術大学)

- 江流百里図(1885年頃、ボストン美術館)

- 大鷲(1888年、東京国立近代美術館)

- 壽老人(1877-1886年頃、泉屋博古館分館)

脚注

参考資料

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads