トップQs

タイムライン

チャット

視点

月の裏

ウィキペディアから

Remove ads

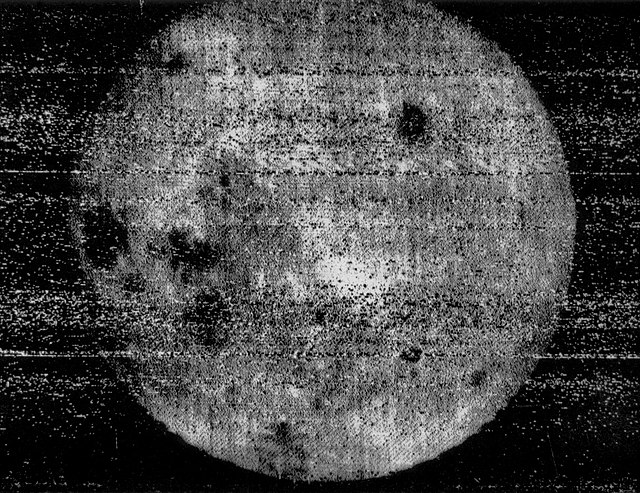

月の裏(つきのうら)とは、月の地球の側に面していない(反対側の)半球である。

月の裏の観測

月は自転と公転が同期し、常に同じ側を向けているため、月の裏の大部分は地球からは見ることができない。ただし、

- 月の公転軌道が円軌道ではなく離心率0.0549の楕円軌道なので、公転角速度が変動する(公転速度は近地点で速く、遠地点で遅い。このため近地点では自転が相対的に遅れて進行方向の後ろ側が余計に見え、遠地点では逆になる)。

- 月の公転軸と自転軸が6.7°ずれている(このため月の南北側のうち、地球側に向いている側が少し多く見える)。

- 観測者が地球の中心からずれていることによる地心視差(北極や南極近くではそれぞれ月の北や南側、月の出始めは西、沈む時は東が多く見える)。

- 月が完全な回転対称の物体でないことにより、自転速度が変動する(月の地球側が少し膨らんでいるので、最初の公転速度変化で起きる見た目の秤動ではなく、ごくわずかに揺れている)。

これらにより秤動が発生し、表に近い縁の部分は見ることができる。地球から観測可能なのは全月面の約59%であり、裏側の18%となる[1]。しかし、角度が水平に近く、常時観測可能ではないため、条件は悪くなる。

1959年、ソビエト連邦の月探査機ルナ3号が初めて直接観測した。なお、月の裏の目立つ地形は、この計画に関わったソ連の天文学者により命名されたため、ツィオルコフスキー・クレーターやモスクワの海などソ連にちなんだものが多く、フォン・カルマン・クレーターやフォン・ノイマン・クレーターのようなアメリカ合衆国にちなむものは少ない。 月の裏側を調査するには地球からの電波が遮られてしまうため、探査や調査に使用する機器を地球から直接操作することがとても困難である。月周回軌道上に中継器を設置するか、自律行動プログラムを使用することになるが、それでも収集データを地球へ送信するには中継するか、月から離脱しなければならない。そのため表側よりもこれまでの調査・探査はかなり少なくなる。

Remove ads

月の裏の探査

この節の加筆が望まれています。 |

- 1959年、ソビエト連邦のルナ3号が月の裏側の撮影に初めて成功する。

- 1962年、アメリカ合衆国のレインジャー4号が月の裏側に衝突した最初の人工物となったが、故障により観測は行えなかった。

- 1965年、ソ連のゾンド3号が月をフライバイしながら月の裏を高解像度で撮影した。

- 1966年 - 1967年、アメリカ合衆国のルナ・オービター計画により月の裏ほぼ全域が高解像度でカバーされた。

- 1968年、アメリカ合衆国のアポロ8号が月の周回軌道に入り、月の裏側の撮影も行っている。人類が自らの目で月の裏を見た初めての例となる。

- 1994年、アメリカ合衆国の探査機クレメンタインがカメラ撮影とレーザー距離計による月全体のデジタル地形データ測定を行う。

- 2007年、日本の月周回軌道衛星かぐやが打ち上げられる。2008年には世界で初めて月の裏側の重力分布を計測し、2009年には月の裏側の低高度観測を実施している。

- 2015年、アメリカ合衆国の人工衛星DSCOVR(ディスカバー)が地球の前を横切る「月の裏側」の撮影に成功する[2]。

- 2019年1月3日、中華人民共和国の嫦娥4号が史上初の月の裏への軟着陸に成功した[3][4]。着陸地点はフォン・カルマン・クレーターとされる[5]。

- 2024年6月4日、中華人民共和国の嫦娥6号が史上初の月の裏からの試料採取に成功した。

Remove ads

月の裏の特徴

表には大きな海が多数分布するのに対し、裏は海がほとんどなく、その分布は表30%、裏2%である。この理由について詳しくは分かっていない。

また、裏は表よりも高低の起伏が激しく、月での最高点(10.075km)および南極エイトケン盆地にある最低点(-9.06km)は、いずれも裏にある。さらに地殻がやや厚く、表は60km、裏は68kmである。

月以外の裏と表の区別

ほぼ全ての衛星と、おそらくは太陽系外惑星のホット・ジュピターも、自転と公転の周期が等しく、表と裏の区別が存在する。ちなみに自転周期と公転周期が同じでなくても有理数比であれば、例えば水星のように、太陽に長時間向いている半球と短時間しか向かない半球が出来ることがある。

フィクション作品における月の裏側

上述のように月の裏は地球からの観測が困難であったため、さまざまなフィクション作品の題材にもなっている。1608年にヨハネス・ケプラーは『夢』という小説を執筆しているが、この小説には「プリヴォルヴァ」と呼ばれる月の裏側半球の世界と、その世界の住人を描いている[6]。

脚注・出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads