帯 (出版)

本などの出版物を覆うように巻く紙 ウィキペディアから

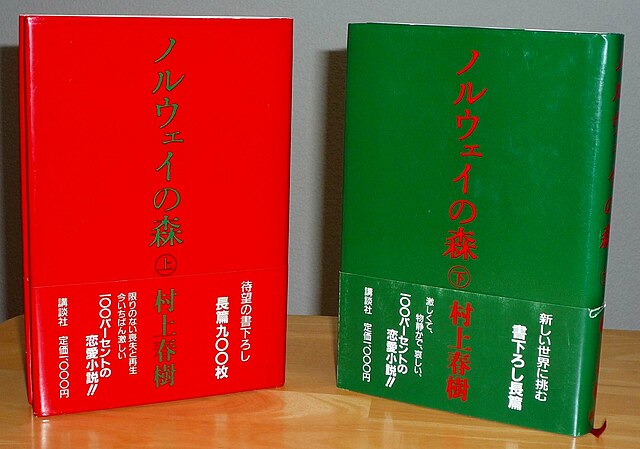

出版における帯(おび)とは、本についてのキャッチコピーなどが刷られた紙。表面の一部分(通常は一番下)を覆うように巻く。本にかけたベルト(帯)のように見えるためこの名がついた。帯紙、袴、腰巻[1]と呼ばれることもある。

なお本項では、本の帯以外に、レコードやCDなど音楽ソフトに付属する帯についても記述する。

英語では一般に、本の帯は "belly band" と呼ばれる。また一端を表表紙で折込み、もう一端を裏表紙で折り込んで固定する帯は"wrap-around band"と呼ばれる。他には表紙の上と下で折る帯や表紙と同じ幅で一部を糊付けする帯がある。また、レコードやCDなど音楽ソフトの帯は「背骨」や「本の背表紙」を意味する言葉の "Spine" で呼ばれるが、レコードなどのコレクターが日本語をそのまま広めたobiやobi stripという呼び名も広まりつつある。

出版における帯

要約

視点

帯は、限られた小さなスペースでその本をアピールする役割を持ち、練られた言葉や扇情的なキャッチコピーが使われる。色や形に凝って派手な配色や蛍光色で目を惹くようにした帯もあり、中には表紙の高さの半分以上にわたる大型の帯もある(後述)。

帯は捨てられることが多いため、古書市場では帯付き本は付加価値が上がり、人気作品や後に評価が上がった作品の初版帯付き本は、古書店やネットオークション等で高値取引される傾向にある。人気作品は増刷に伴い帯も変更されることから、初版時の帯は特に珍重される。また帯自体が古書愛好家・収集家にとって価値を持つ収集品になることもあることから、古書店の同業者市では帯のみを販売することもある。

なお、国立国会図書館の納本制度では、本のみを保存しカバーと帯を廃棄するため、その本に元々どのような帯があったのかを把握することは困難となっている。

装幀における役割

本によっては予算の都合で使える色の数(というより印刷の版の数)が少ない場合もあり、本の表紙や用紙との兼ね合いから、装幀を担当するデザイナーの腕の見せ所となる。

帯は表紙(カバー)と一体的にデザインされることが多く、その副作用として「帯を外したあとの表紙(カバー)が、間が抜けて見える」と評される装幀も見られる。逆に帯を外すと隠れた部分が見えて印象が変わるなど装幀の一部として利用する例もある。

出版業界における一般的な通念によれば、帯の体裁や、そこに記載する文章等は、その本の著者・編者ではなく、本を刊行する出版者、すなわち出版社に決定権があるが、著者の意見も取り入れられて[2]決定される。帯を付けることで本のデザインが損なわれるとして嫌う著者もおり、森博嗣はスカイ・クロラの出版時に帯などを拒否したため、単行本は写真に英語のタイトルと著者名のみが書かれ、代わりに「本全体を覆う透明なカバー」を帯として採用し、邦題・ISBN・キャッチコピーなどはこの「帯」に書くという手法[2]が採られた。

販促品としての役割

帯の内容が、本の売上を大きく引き上げる場合もあり[3][4]、販促品としても重要なものである。

通常は、1冊の本に対し1つの帯が用いられるが、出版社によるキャンペーン(フェア)が行われる場合、その商品群に対してフェア用の統一デザイン帯が用意され、書店などにおいて掛け替えが行われる。表紙そのものを差し替える場合は取次会社への煩雑な手続きが必用なのに対し、帯の場合は簡単な手続きで済む[5]こともある。新潮社が毎年夏に行う新潮文庫のフェア「新潮文庫の100冊」の統一帯などで知られる手法である。

また、カバーのほぼ全面を覆うような帯を「特大帯」「超幅広帯」「全面帯(全面カバー帯)」などと称し、表紙カバーの上から別の図案のカバーを覆うような仕掛けが試みられる[5][6]こともある。こうした表紙全体を差し替えるような「帯」は、文庫本で出版された小説が映像化される際などに用いられる[5]ことが多い。

印刷・製本における帯

日本における本の帯の歴史

1994年4月に読売新聞へ寄稿された記事によると、最古の帯は知られる限り、1914年4月に刊行された阿部次郎著『三太郎の日記』(東雲堂)が最古とされる[7]が、1900年に刊行された徳富蘆花著『自然と人生』(民友社)が初とする説[8]もある。

1940年代後半頃には、帯の文章はジャーナリストや学者、作家などに外注されていた。その後は「帯封屋」と呼ばれる、帯の文章を専門とするコピーライターが凝った宣伝文句をひねり出すようになり「帯封文学」と揶揄[9]された。1973年(昭和48年)には雑誌『面白半分』誌上で「日本腰巻文学大賞」という帯のキャッチコピーを対象とした文学賞が企画[9]された。

音楽ソフトの帯

書店で売られていたフォノシート類や、レコード店で売られるレコードに付けられた盤名、価格、宣伝などが書かれたたすき状の紙を「帯」または「たすき」と言う。主に表面に大文字でタイトルが、小さめの文字でキャッチコピーや規格品番、価格などが書かれ、裏面には同系統のディスコグラフィや再生機などの宣伝が書かれることが多い。これがないと正式なタイトルや規格品番、価格などが分からない場合もある。

これらレコードに付けられる帯は日本盤独自のものであり[10]、日本のレコード業界が洋楽レコードの内容を紹介するため、1950年代頃から帯を付けたのが始まり[11]とされる。帯が付いた日本盤レコードは、日本国外でも人気が高い[12]という。

CDに付属する同様の物も、形状の違いはあるが一般に「帯」または「キャップ」と呼ばれる。CDの形態で販売される音楽ソフトやゲームソフトの「帯」は、下部に巻きつけるのではなく、CDケースの厚みに合わせ2本の平行な折り目を付けたやや硬めの紙をケースの背の側に被せる形態を取る。

本の帯と同様に、中古品として売買時には欠損していることが少なくない。音楽ソフトでも収集家は帯にこだわるため、中古市場では帯の有無で買取価格、販売価格が異なることが多いが、複合型新古書店ではその限りではない。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.