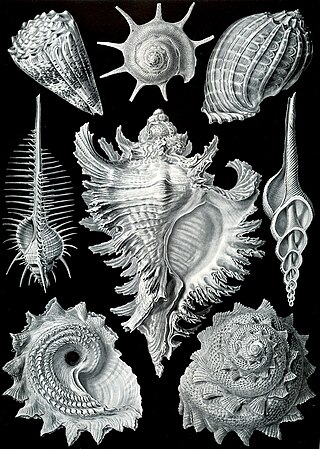

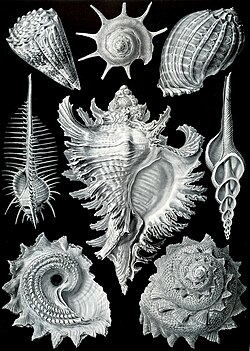

巻貝

軟体動物門腹足綱に属する動物の総称 ウィキペディアから

巻貝(巻き貝、まきがい、英:conch)は、軟体動物門腹足綱に属する動物の総称、またはその中でも特に螺旋状に巻いた貝殻を持つ貝を指す。

腹足綱の多くは螺旋状に巻いた殻を持つが、カサガイの様に笠状になったものや、アメフラシ、ウミウシ、ナメクジ類など殻が退化したものもある。

頭足類ではオウムガイやアンモナイトあるいはトグロコウイカなどが螺旋状の貝殻を持ち、タコ類の一部におけるメスが産卵用に殻を形成するが[1]、それらも巻貝とは言わない。

巻きの方向

大半の動物は左右対称か点対称であるが、巻貝は螺旋状であり対称でない。ただし、一部の完全平巻きのものは左右対称になる。

巻貝には左巻きと右巻きがいる。時計回りが右巻き、反時計回りが左巻きである。見分け方の一つに、巻き貝のとがった方を上に向け、殻の入り口が見えるように持ったとき、殻の口が向かって右側に見えるのが右巻き、左側に見えるのが左巻きである。

巻く方向は、種によって決まっているのが普通である。9割の種が右巻きと言われている[2]が、理由はよくわかっていない。また左巻きの種の9割は陸生や淡水性である。カタツムリの多くは右巻きであるが、一部に左巻きの種がある。また、左右両巻の種も存在する。左右両巻きの種では内臓の配置も左右逆になっている[3]。巻く方向は1個の遺伝子か強く連鎖する複数個の遺伝子によって決定される。左右両巻きの種は発生段階から左右逆になっているのが通説であったが、そうではないという示唆もある。

日本の中部大学は、ヨーロッパモノアライガイで、巻く方向を決定する遺伝子を特定。さらにゲノム編集で巻く方向を変えることに成功したと、2019年に英生物学雑誌『Development』に発表した[4][5]。

構造

- 貝蓋 - 巻貝の口の部分を塞ぐ殻

- 歯舌 - 削り取って食べる部分

貝殻側

ギャラリー

- 殻の半周近い長い切れ込み(スリット)を持つリュウグウオキナエビス[7]

- ユビワエビス

- ウミウサギ科の貝殻。

類似の構造

巻き貝に似た構造を持つものに、以下のようなものがある。

用途

- 食用

- 日本の他、イタリア、西インド諸島などで食べられている。

- イタリア系の人々は、宗教上の理由でクリスマスに肉を食べないことから、必然的に魚介類が御馳走となり、Festa dei sette pesci(7種の魚のごちそう) と呼ばれる御馳走が作られる。そういったものの中には、巻貝で作ったサラダ、Scungilli salad などの料理が作られる。

- 西インド諸島では、コンクガイなどがサラダやフリッターなどで食べられる。毎年フェスティバルが開かれ、大食い競争、料理コンテスト、早割り競争などが行われる。しかし、一部の種は絶滅の危機に瀕していることから、漁獲制限や輸出に規制が設けられている[9]。

- その他

脚注・出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.