寛政暦

日本の太陰太陽暦 ウィキペディアから

寛政暦(かんせいれき)とは、かつて日本で使われていた太陰太陽暦の暦法(和暦)である。

使用期間

寛政10年1月1日(1798年2月16日)に宝暦暦から改暦され、天保14年12月29日[1](1844年[2]2月17日)までの46年間使用された。

概要

宝暦暦が出来の悪い暦法であったことから、幕府は西洋天文学を取り入れた暦法に改暦をしようとし、麻田剛立の門下であった高橋至時を幕府天文方に登用し、同門の間重富とともに改暦の準備に当たらせた。高橋至時らは先任の天文方(山路徳風ら)と協力し、寛政9年(1797年)に暦法を完成させた。この暦法では、西洋天文学の書物の漢文訳である『暦象考成後編』を元に、月と太陽にだけであるが楕円軌道法を導入したが、惑星については周転円に基づく理論であった。また、精度の悪い古代の観測結果を説明するために、消長法を採用した。

弘化元年(1844年)渋川景佑らにより『寛政暦書』(35巻)が出版。図にティコ・ブラーエのものをいれるなどしている。

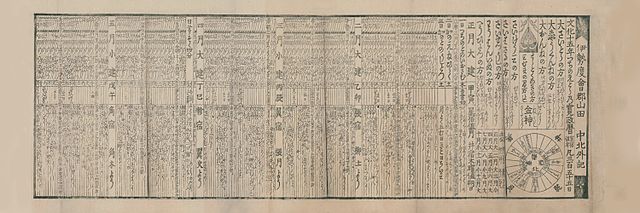

天保8年(1837年)の大小暦(大月〈30日〉、小月〈29日〉)は、2月、4月、6月、9月、11月が小月であり[4]、その覚え言葉が「西向く士」であった。文政8年(1825年)の大小月覚え言葉は1月、3月、5月、7月、10月、12月が大月で「大好きは雑煮草餅柏餅ぼんのぼた餅亥の子寒餅」という。

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.