トップQs

タイムライン

チャット

視点

地理極

自転する天体における自転軸と地表面が交差する点 ウィキペディアから

Remove ads

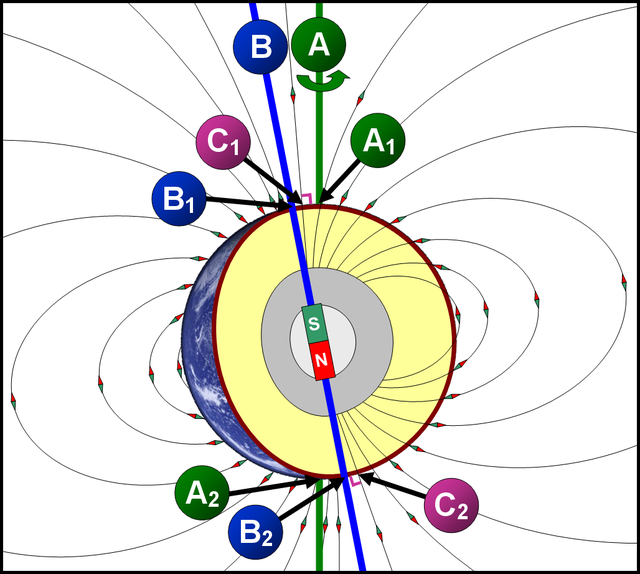

地理極(ちりきょく、英語: geographical pole)とは、自転する天体(惑星、小惑星、衛星など)における、自転軸(地軸)と地表面との2つの交点、すなわち北極点と南極点の総称である[1]。北極点は天体の赤道から北に90度、南極点は南に90度の角度をなす。

全ての天体は地理極を持っている[2]。地球における地磁気のように、天体が磁場を発生している場合は、地理極とは別に「磁極」(北磁極と南磁極)も持っている[3]。

天体の表面における地理極の位置は、長年の間に少しずつ移動する。これを極運動という。例えば、地球の北極点と南極点は、数年間にわたって数メートル移動する[4][5]。地球のスケールではごくわずかな移動であるが、地図作成においては正確で不変の座標が必要であるため、地理極の平均位置が固定された「地図上の極」

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads