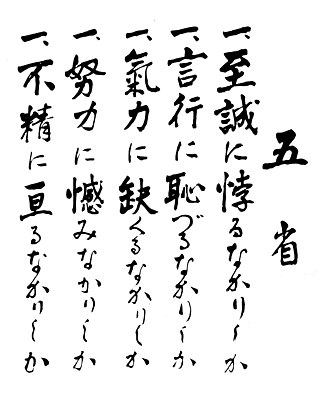

五省

ウィキペディアから

五省(ごせい)とは、海軍兵学校・海軍機関学校・海軍飛行予科練習生・海上自衛隊の標語ならびに訓戒。”海軍五省”とも。

内容

- 一、至誠に悖る勿かりしか

- 真心に反する点はなかったか

- 一、言行に恥づる勿かりしか

- 言動に恥ずかしい点はなかったか

- 一、氣力に缺くる勿かりしか

- 精神力は十分であったか

- 一、努力に憾み勿かりしか

- 十分に努力したか

- 一、不精に亘る勿かりしか

- 最後まで十分に取り組んだか

概説

松下校長は、将来、海軍将校となるべき兵学校生徒の訓育に意を用い、日々の各自の行為を反省させて明日の修養に備えさせるため、五ヵ条の反省事項を考え出し、これを日々生徒に実施させた。

その要領は、毎晩、自習終了5分前になるとラッパの合図を鳴らし、生徒はそれによって自習をやめ、机の上を片づけて瞑目静座し、当番の学生が五省を発唱し、各自心の中で反省するものだった。

今日では帝国海軍の精神を象徴する標語であるかのように語られることがあるが、五省が兵学校校舎に掲げられるようになったのは国内の軍国主義的色合いが濃くなり始めた1932年(昭和7年)からであり、その採用期間は海軍70余年の中でも末期の10数年間に過ぎない。古参の海軍軍人の中には、文語調箇条書きの五省を生徒に唱和させることについて、「(リベラリズムと柔軟性を重んじた)帝国海軍の伝統になじまない」として不快感を表明する者も少なからず存在した。

終戦により兵学校は閉校され、陸海軍に関するあらゆるものが歴史の表舞台から消されたが、「五省」に関しては例外であり、敗戦後、来日した米国海軍のウィリアム・マック海軍中将が「五省」に感銘を受け、アナポリス海軍兵学校に持ち帰り、翻訳させ、現在でも教育に利用されている。

また、現代において、海上自衛隊幹部候補生学校でも海軍時代の伝統を受け継ぎ、学生の本分に照らして自らを反省し一日を終えるため、良き伝統として五省を継承している。

脚注

参考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.