トップQs

タイムライン

チャット

視点

メガロドン

前期中新世から鮮新世にかけて生息していた絶滅種のサメ ウィキペディアから

Remove ads

メガロドン(英:Megalodon、学名:Otodus megalodon)[1][2][3]は、約2300万年前から360万年前の前期中新世から鮮新世にかけて生息していた絶滅種のサメである[4]。

Remove ads

学名と分類

白亜紀初期にホホジロザメから分岐して絶滅した。ネズミザメ科に分類されている。属名についてはまだ議論があり、Carcharocles、Megaselachus、オトドゥス、Procarcharodonのいずれかに分類されている。これは、メガロドンが、暁新世に進化したオトドゥス属の巨大ザメの系統の最終種であることを示す移行化石が発見されたためである。

正式には学名が決まっていないがオトドゥス・メガロドン(Otodus megalodon)という。標準和名ではムカシオオホホジロザメ(昔大頬白鮫)と呼ばれる。なお、カルカロドン・メガロドン(Carcharodon megalodon)の方は、本種を現生のホホジロザメ(Carchrodon carcharias)の同属とする説に基づく学名であり、スイスの生物学者ルイ・アガシーによって命名された[5]。イギリスの古生物学者エドワード・チャールズワースは1837年にアガシーの論文を引用しながらCarcharodon megalodonの表記を用いているため、それ以前よりこの名が使用されていることが推察できる。1835年前後のアガシの一連の論文はメガロドンについて記述された最初の学術的な資料として挙げられる[6]。その他、1881年にSelache manzoniiに分類したとする資料も存在している[7]。

メガロドン(megalodon) という名は、古代ギリシア語: μέγας (megas; 語幹: megal-) 「大きい」 + ὀδούς (odous; 語幹: odont-) 「歯」の合成語である。 古生物は一般に、学名の「属名」部分で呼ばれる事が多いが、メガロドンの場合は「種小名」であって属名ではない。 シノニム(異名)には他に、 Procarcharodon megalodon (Casier, 1960)もある。

現生のホホジロザメと近縁という考えから、カルカロドン(=ホホジロザメ属の)・メガロドン(Carcharodon megalodon)という学名が主流であったが、近年では、完全には置き換わっていないものの、カルカロクレス・メガロドン(Carcharocles megalodon)の方が、学術レベルにおいては広く受け入れられている[8]。

本種が後者のカルカロクレスであるとする学説では、その系統はホホジロザメの属するネズミザメ科ではなく、(ネズミザメ目には含まれるが)メガロドンを最後に絶滅したオトドゥス(Otodus)という古代ザメの系統に属するとする。

Remove ads

特徴

メガロドンは、史上最大級の捕食者魚類とされ、全長は最大個体の推定値で最大10メートル[9]、約13メートル[10]、約15メートル[11]、またはそれ以上[12][13][14][15][16][17]など変動している。

デポール大学による2025年3月発表の研究では、これまで考えられていたようなホオジロザメをそのまま巨大化させたような姿ではなく、より長く、ほっそりとしたレモンザメに近い体型だった可能性が高いとされる。最も長大な推定値では、約24メートルと、シロナガスクジラに匹敵する体長に達すると推定された[18][19][20]。

サメは軟骨魚類であり、化石には通常は歯しか残らない。そのため、化石のみで正確な生前の姿を復元することは困難であり、現行の生態復元図はすべて想像によるものであり、各学者や使用された算出方法によって意見が分かれている[9](現生の近縁種のプロポーションを参考にした算出は最大18m[13])。海域ごとにサイズの違いが存在したという説もあり、その場合の平均を10.5mとした計算もある[21][22]。

いずれにしても、現生のホホジロザメ(最大個体の推定値約6.0メートル)より遥かに大きく、各仮説を統合すると現世魚類ではウバザメやジンベイザメに近い大きさである。

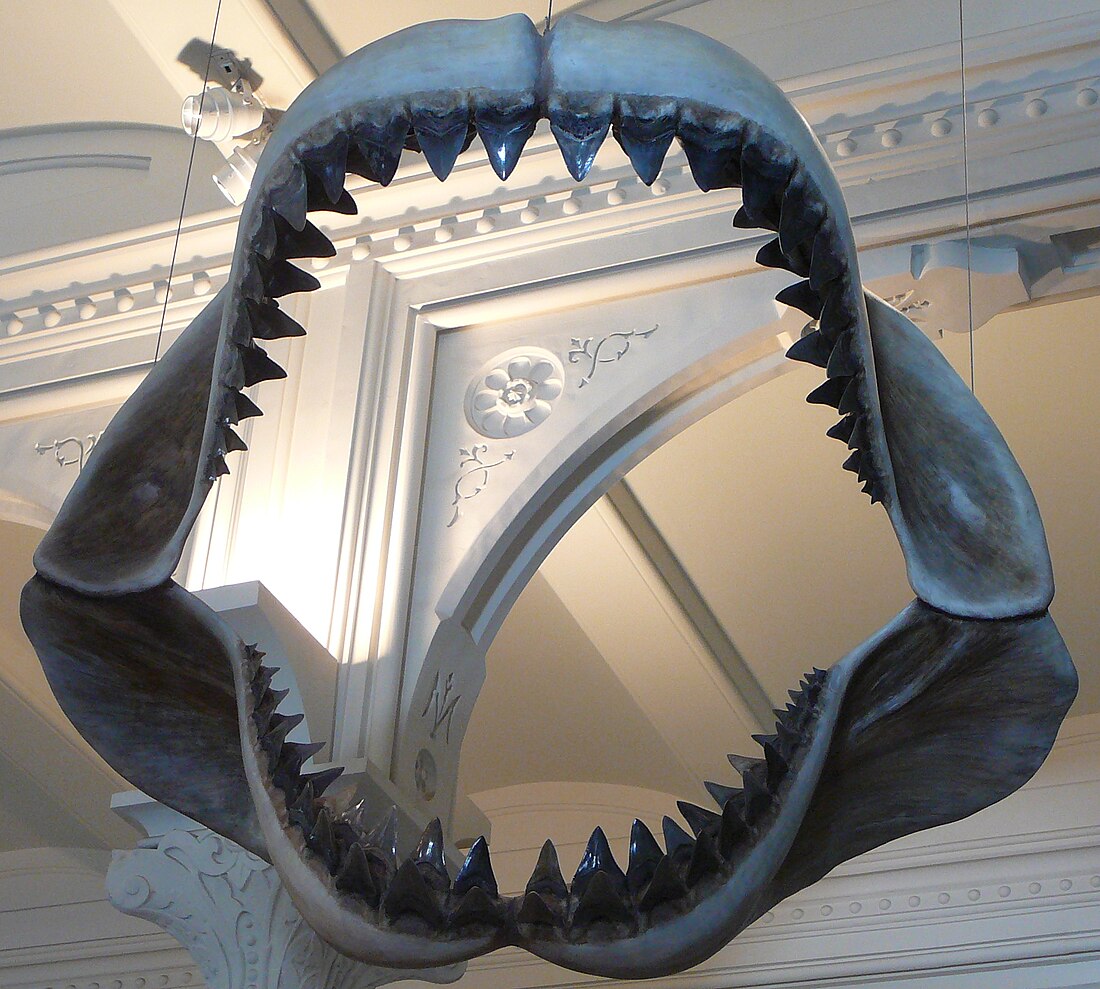

大きな顎は108,500〜182,200ニュートンもの噛み砕く力を発揮したと推定されている[23]。 歯は厚く頑丈で、獲物を掴んで骨を壊すために作られていた。

メガロドンはおそらく、海洋生物の生態系に大きな影響を与えたと考えられる。化石の記録は、メガロドンが世界中に分布をしていたことを示している。小型のクジラ、アザラシ、ウミガメなどの大きな獲物を狙っていたと思われる。幼魚は温暖な沿岸海域に生息し、魚や小型のクジラを食べていた。

Remove ads

生息年代

新生代第三紀始新世(約5,500万-約3,800万年前)に登場したクジラ(鯨)の仲間は、中新世(約2,300万-約500万年前)には様々な種類に進化し、生息数も増加した。現在のハクジラやヒゲクジラの仲間のほとんどは中新世末期に登場している。こうした中新世から鮮新世にかけての脊椎動物が豊富にいたと思われる温暖な海域があった地域の地層から、クジラとともにメガロドンの化石が大量に見つかっており、大型のクジラの背骨や鰭の骨格の化石には、ノコギリ状の縁が特徴的なメガロドンの歯による噛み痕が見られることから、メガロドンはクジラ類などを捕食していたことがわかる。

絶滅

従来の説ではメガロドンは鮮新世(約600万-約200万年前)中期に絶滅したと考えられている。これは、大陸棚の海水温低下と、クジラが寒冷な海域に逃げ込んだことによって、その生態的地位が存在しえなくなったためとされる。変温動物であるサメは恒温動物であるクジラのようには低温の環境に適応できない。

また、従来の説には超新星爆発による宇宙放射線の影響を絶滅の原因とする説もある[25]。 2019年に米国の学会誌に掲載されたチャールストン大学などの研究者らの研究チームによる研究論文によると、メガロドンの絶滅時期は化石の調査から360万年前と、その主な原因をホオジロザメ(ホホジロザメ)との生存競争に敗れたためとしている[25]。

日本において

日本においてメガロドンの歯の化石は長らく「天狗の爪」とされていた。

完全に近いと思われるメガロドンの歯列が1989年、埼玉県で産出している。サメの歯化石はまとまってではなくバラバラに発見されることが多いが、この化石には1個体の上下顎の歯が73本含まれていた。埼玉県立自然の博物館では、このセットを用いたメガロドンの顎の復元が展示されている。この復元はカルカロドン(ホホジロザメ属)説に基づき復元され、全長12メートルの個体であったと考えられている[26]。

メガロドンを題材とした作品

メガロドンは海洋フィクションを舞台とした映画や小説などにしばしば登場し、「海の怪物」としての側面で人気を博している[27]。

映像作品としてはBBCが制作したドキュメンタリ『Sea Monsters』(邦題:続 タイムスリップ! 恐竜時代 古代の海へ)では2003年にメガロドンをテーマとした映像が放送され、当時の危険生物として紹介がなされた[28]。アメリカのケーブルTVチャンネルヒストリーで放送された『ジュラシック・ファイト・クラブ』の第5回放送ではメガロドンとシガマッコウクジラの戦いについて描かれている[29]。日本においては『仮面ライダーリバイス』に登場するメガロドンゲノムがメガロドンをモチーフとしている[30]。

映画作品としては『ディープ・ライジング コンクエスト』(2002年)、メガ・シャークシリーズ(『メガ・シャークVSジャイアント・オクトパス』(2009年)、『メガ・シャークVSクロコザウルス』(2010年)、『メガ・シャークVSメカ・シャーク』(2014年)、『メガ・シャークVSグレート・タイタン』(2015年)、『MEG ザ・モンスター』(2018年)、『ザ・メガロドン(2018年)』、『ザ・メガロドン 怪獣大逆襲(2022年)』、『MEG ザ・モンスターズ2』(2023年)などの海洋パニックアクション映画においてメガロドンが描かれている[27][31]。

ゲームでは2015年に公開されたオープンワールド型のアクションゲーム『ARK: Survival Evolved』などに登場している[32]。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads