ヘクシャー=オリーンの定理

ウィキペディアから

ヘクシャー=オリーンの定理 (へくしゃー=おりーんのていり、英: The Heckscher-Ohlin theorem) は、国はその国に豊富にある生産要素を集約的に用いて生産される財を輸出し、その国に希少な生産要素を集約的に用いて生産される財を輸入するという理論的結果のこと[1][2]。スウェーデンの経済学者エリ・ヘクシャーとベルティル・オリーンが示した[1]。

概要

2国・2財・2要素のヘクシャー=オリーン・モデルを考える。生産要素として資本と労働、財として自動車(資本集約財)と靴(労働集約財)を想定する。自国が労働豊富国で外国が資本豊富国である場合、閉鎖経済において、自国では靴の生産量が相対的に多く、外国では自動車の生産量が相対的に多い。したがって、自国では「靴の価格/自動車の価格」の相対価格が外国よりも低くなる。貿易が開始され2国が完全統合されると2国間で財の相対価格が等しくなる。つまり、自国では靴の相対価格が上昇し、靴が輸出され自動車が輸入される。外国では自動車の相対価格が上昇し、自動車が輸出され靴が輸入される。

経緯

ヘクシャーが1919年に発表した論文 "The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income"[3]と、彼の元教え子であるオリーンがその後発表した論文 「Interregional and International Trade」[4]は、ヘクシャー=オリーンモデル、特にヘクシャー=オリーン理論の基礎を築いた。1933年、彼の1924年の博士論文の翻訳であるこの論文は、ヘクシャー=オリーンモデルの基礎、特にヘクシャー=オリーン理論の基礎を築いた[4]。ヘクシャー=オリーン理論は、早くも1815年にロバート・トーランスによって、また1817年にデイヴィッド・リカルドによって提唱された古典的な国際貿易理論に取って代わるものであり、比較コストの差異を、古典的な理論のように生産性に影響を与える自然な乖離によってではなく、生産要素の供給の差異によって説明するものであった[3]。

前提条件

理論が存在する条件[4]:

- 生産関数は、地域間で同じであり、相対的な要素利用率が異なる。

- 生産要素の総供給量は一定であり、同質であり、絶対的な移動性を持ち、地域間を移動しない。

- 歪み(不完全競争、労働組合の行動、税金など)がなく、生産要素は完全に利用される。

- 消費選好は完全に均質で、地域間で同一である。

定義

オリーンの研究によれば、生産に相当量の余剰生産要素と少量の不足生産要素を必要とする財は、反比例の生産要素を用いて生産された財と交換に輸出される。したがって、余剰要因は輸出され、不足生産要因は輸入される[5][6]。

ヘクシャー=オリーン=サミュエルソン・モデル

要約

視点

ヘクシャー=オリーン=サミュエルソン・モデルは、ヘクシャー=オリーンの定理、ストルパー=サミュエルソンの定理、ラーナー=サミュエルソンの定理、リブチンスキーの定理からなる新古典派国際貿易モデルである。

ある国は、相対的に余剰な生産要素が集中的に使用される生産財を輸出し、相対的に不足する生産要素が使用される生産財を輸入する。リカードの古典的な国際貿易モデルに取って代わるこのモデルの創始者は、スウェーデンの経済学者エリ・ヘクシャーとベルティル・オリーン、アメリカの経済学者ポール・サミュエルソンである。

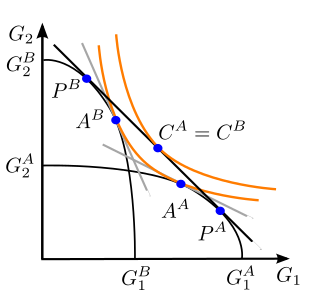

仮定の結果、地域の規模は同じであり、地域Bは相対的に資本余剰、地域Aは相対的に労働余剰となる:

商品G2は相対的に資本集約的であり、商品G1は相対的に労働集約的である:

閉鎖経済(貿易なし)の下では、地域 は均衡点 にあり、地域 は均衡点 にある。

ある地域 の商品 の相対価格は、ある地域 の商品 の相対価格より高い。この地域 ではその逆である。 住民は地域間貿易を行うことができる:地域 は地域 の商品を購入し、地域 は地域 の商品 を購入する。 需要の変化は、生産可能性曲線に沿った各地域の生産構造のシフトにも影響を与え、地域間貿易がある均衡水準で価格比が等しくなるまで、余剰要素利用の強度を増加させる(直線)。 生産点にある地域 と、生産点にある地域 は、地域間の貿易によって、同一の同質社会的無差別曲線に沿って点 まで上昇し、生産点と生産点での貿易よりも 、生産点 と生産点 での貿易の方が高くなる[4]。

批判

要約

視点

ヘクシャー=オリーンの定理への批判として、ヘクシャー=オリーン・モデルへの批判がそのまま適用できると考えられる。

- 現実との整合性に乏しく、理論上・実証上の問題点がいくつかある[7]。

- ヘクシャー=オリーン・モデルは、国の要素賦存量が貿易パターンを決めるという考えに基づいている。その考えには批判もあり、アラン・ブリンダーは「自然の気まぐれは過去におけるよりもずっと重要でない。今日では、比較優位は、自然条件よりも人間の努力に由来する。たとえば、コンピュータ会社がシリコンバレーに集中しているのはシリコンが豊富に埋蔵されていることとはまったく関係ない。」と指摘している[11]。

- ヘクシャー=オリーン・モデルの要素価格均等化定理は、貿易によって国家間で要素価格が均等化すると予測する。このような状況は、特に先進国と途上国の間ではありえない。このような理論は、途上国の貿易問題を考察する基礎として用いることはできない[12]。

- ヘクシャー=オリーン・モデルは(1)生産要素は資本・労働・土地など、(2)世界各国は同じ生産関数をもつ、(3)すべての生産要素は完全雇用される―などの仮定の下成立する。これらの過程には、以下のような問題がある。

- (1)資本は、企業活動の必要によって形成されるものであり、また貿易の対象である[注釈 1]。国際貿易論では、「要素移転」とテーマで資本の国際間移動が分析されているが、賦存要素という設定と貿易不能という仮定に問題があるとされる。

- (2)現実的ではない。貿易を担うのが企業であるという新々貿易理論の観点と対立する。また、生産要素の投入比率が自由に変えられる生産関数という概念は、農業などには適用できても、複雑な設計図に基づく工業製品には適用できない[14]。さらに、資本と労働の代替により利潤と賃金率が決まるという生産関数の考え方は、1960年代の資本測定論争により破綻している。

- (3)これはケインズ以前の考え方であり、自由貿易を正当化する論点先取となっている[15]。

脚注

参照文献

関連文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.