トップQs

タイムライン

チャット

視点

ピペット

比較的少量の液体を必要なだけ吸い取り、計量や移動をさせるための科学実験器具の総称 ウィキペディアから

Remove ads

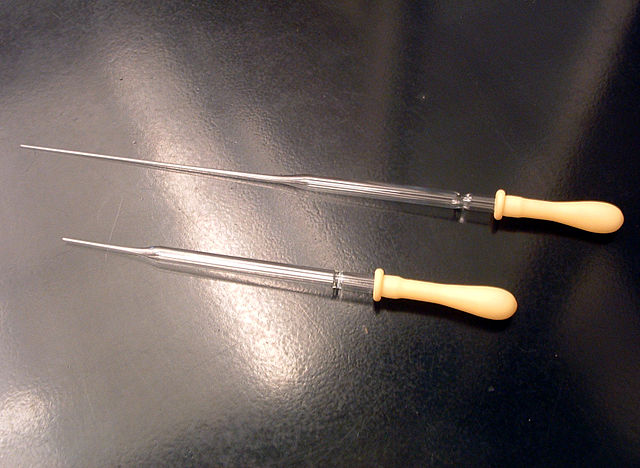

ピペット(英語: pipette)は、比較的少量の液体を必要なだけ吸い取り、計量や移動をさせるための化学実験器具の総称。滴定用器具(出用容量器具)の一種である[1]。

計量目盛りが付いていない移動専用の製品もある。スポイトの類似品であるが、筐体には耐薬品性を重視したガラスやHDPE(高密度ポリエチレン)などの素材が使用され、測定精度の高い形状が多い。一般的なスポイトとしての利用も可能である。ただし筐体の素材や形状、液体の腐食性や粘性と云った性状によっては吸入できない液体も存在する。

種類

計量を目的とするものと、液体の移動に用いられるものに大別される。

計量を目的とするもの

計量に用いられるピペットとしては、ホールピペット、メスピペット、マイクロピペット、エアークッション式ピペット、ポジティブディスプレイスメント式ピペットなどが挙げられる。計量に使用されるホールピペットやメスピペットは元来口で吸引するように作られているので、誤飲を防ぐ意味でもかなり管部が長い。毒物などを扱う際には安全ピペッターを付けて使用することが推奨される。

マイクロピペットはマイクロリットル単位の微量の液体を量り取るピペットであり、生化学の実験などでよく用いられる。ガラス毛細管によるものが古典的であるが機械式のピストン(手動と電動のものがある)で空気を出し入れし、先端に取り付けたポリプロピレン製の管(チップ)に液体を吸い込むタイプがよく用いられる。これはダイヤルなどによって1回の操作で出し入れする体積を変えることができ、代表的なものとしてギルソン社の「ピペットマン」などがある。この種のピペットはピペッターと呼称されることもある。

液体の移動に用いられるもの

液体の移動を目的とするピペットとしては、駒込(こまごめ)ピペットやパスツールピペットが挙げられる。駒込ピペットやパスツールピペットは乳首(teat)や乳頭と呼ばれるゴム球で発生させた陰圧で吸引することを前提に作られているため、比較的管部は短い。駒込ピペットやパスツールピペットは微量物質向けのカラムクロマト管として用いられることもある。また、単に液体を移動させるだけでなく、液体に含まれる微粒子的なものを移動させる場合にも用いられる。例えば水中の微生物や菌類の胞子などを取り出して個々に標本や培養に使う、といった場合にも用いられる。

駒込ピペット

中央に膨らみを持つ駒込ピペットは、初等教育から研究室の多くの現場で使用されている。駒込ピペットは二木謙三が考案し、当時勤めていた駒込病院の名が冠されている[2]。通常、駒込ピペットのゴムキャップは取り替えられるようになっている。また、目盛りのついているものもあるが、あくまで移動用なので精度は良くない。

パスツールピペット

少量の液体を移すために使用されるパスツールピペットは、ほかのピペットと比較して安価なため、使い捨てにすることも多い。ガラス管の先を長く細く引き伸したものと、樹脂製のものがある。パスツールピペットには吸引端側に綿栓を用いてフィルターにすることもできる。目盛りがないパスツールピペットでは、0.5ml、1mlなどで傷をつけたうえでゴム管に注射筒をつなぐことで計量することもできる[3]。

Remove ads

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads