ニクス (衛星)

冥王星の衛星 ウィキペディアから

ニクス(Nix)は冥王星の第2衛星。2005年、冥王星の衛星で最も外側の軌道を周る第3衛星ヒドラと共にハッブル宇宙望遠鏡による観測で発見され[7]、ギリシア神話の夜の女神ニュクス (Nyx) にちなんで命名された[8]。長径は49.8 kmで[2]、冥王星からの距離で近い方から3番目の軌道、第5衛星ステュクスと第4衛星ケルベロスの間を公転している[3]。

| ニクス Nix | |

|---|---|

| |

ニクスの高解像度写真。 | |

| 仮符号・別名 | P II, P 2 S/2005 P2 |

| 分類 | 冥王星型天体の衛星 |

| 発見 | |

| 発見日 | 2005年5月15日 |

| 発見者 | ハッブル宇宙望遠鏡 冥王星衛星探査チーム |

| 軌道要素と性質 | |

| 軌道長半径 (a) | 48,694±3 km[1] |

| 離心率 (e) | 0.002036±0.000050 |

| 公転周期 (P) | 24.85463±0.00003日 |

| 軌道傾斜角 (i) | 0.133±0.008度 (冥王星の軌道に対して122.53°±0.008°) |

| 冥王星の衛星 | |

| 物理的性質 | |

| 直径 | 49.8 x 33.2 x 31.1 km[2] |

| 質量 | (4.5±4.0)×1016 kg[3] |

| 冥王星との相対質量 | < 3.8 ×10−4 |

| 平均密度 | 1.37 g/cm3[2] |

| 表面重力 | 0.00016319 ±0.00001813222 g |

| 自転周期 | 1.829±0.009日[4] |

| アルベド(反射能) | 幾何アルベド 0.56 ± 0.05[4] |

| 赤道傾斜角 | 132°[6] (2015年7月。軌道面に対して) (48度逆行) |

| 表面温度 | 33-55 K |

| 色指数 (B-V) | 0.91±0.15 |

| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | |

2015年7月、アメリカ航空宇宙局 (NASA) の探査機ニュー・ホライズンズが冥王星系を通過した際に冥王星と冥王星の他の衛星と共にニクスの写真が撮影された[9]。ニュー・ホライズンズからの撮像は、恐らく衝突クレーターと思われる大きな赤みがかった領域を顕わにした[10]。

発見

ニクスはthe Pluto Companion Search Teamの研究者によってハッブル宇宙望遠鏡を使用して発見された[8]。ニュー・ホライズンズのチーム(The New Horizons team)は冥王星がカロン以外の衛星を持っている可能性があると見ていたため、2005年にハッブル宇宙望遠鏡を使用し冥王星周辺で微小な衛星を捜索した[11]。ニクスの光度は冥王星の5000分の1しかないため、発見するためには長時間の露光が必要であった[12]。

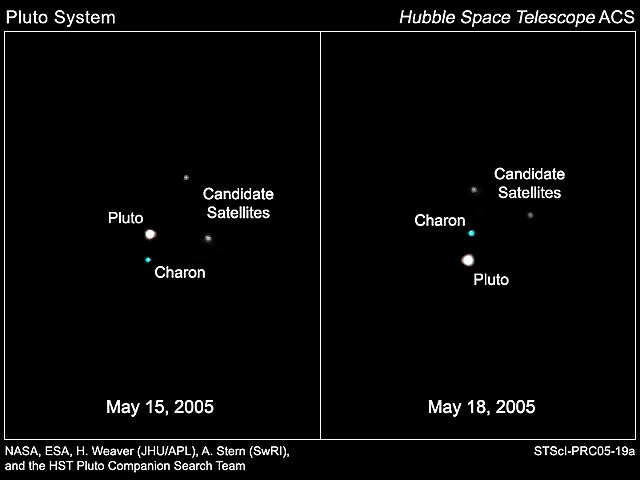

発見画像は2005年5月15日と5月18日に撮像された。ニクスとヒドラは、2005年6月15日にMax J. Mutchlerに、2005年8月15日にAndrew J. Stefflに、それぞれ独立して発見された。2002年6月14日にハッブル宇宙望遠鏡が撮影した冥王星の画像によって再確認された後、2005年10月31日に発見が公表された[13]。新たに発見された2つの衛星にはその後、S/2005 P 1(ヒドラ)とS/2005 P 2(ニクス)という仮符号が与えられた。両衛星は発見したチームからは非公式に「P1」「P2」とも呼ばれていた[14]。

命名

ニクスの名前は国際天文学連合(IAU)によって承認され2006年6月21日にヒドラと共にIAU Circular 8723(国際天文学連合回報 8273)で公表された[15]。ニクスはギリシアの闇と夜の女神で、ギリシア神話におけるハーデースの舟渡カローンの母であるニュクスにちなんで命名された。ニクスとヒドラは冥王星探査計画ニュー・ホライズンズ(New Horizons)を称えて意図的に頭文字の順序がNとHの順番になるように命名された[16][11]。ニクス(Nix)という名前の元々の提案は、古代ギリシア語に使用される綴りである「Nyx」であったが、小惑星ニュクス(3908 Nyx)が既にこの綴りを与えられていたためエジプト語の綴りであるNixに変更された[16]。ニクスの形容詞形はニクシャン(Nictian)である(ロシア語の例ではНикта Nikta)。

冥王星系の天体の地形には神話・文学・探険史に関連した名称が付けられることとされており、特にニクスの地形の名称は神話や文学に登場する夜の神に関連した名称が付けられることとされている[7]。

起源

地球の月が大規模衝突によって形成されたと考えられているのと同様、ニクスを含む冥王星の小衛星は冥王星と他のカイパーベルト天体の大規模な衝突で生じた破片から形成されたと考えられていた[17]。こうした衝突の破片はその後、集積して冥王星の衛星となる[18]。しかし、この大衝突仮説ではニクス表面の高い反射率が維持されていることを説明することができない[19]。

物理的特徴

要約

視点

ニクスは細長い形状をしており、長軸では49.8 km (30.9 mi)、短軸では31.1 km (19.3 mi)である。これにより、ニクスの大きさ(dimensions)は49.8 km × 33.2 km × 31.1 km (30.9 mi × 20.6 mi × 19.3 mi)となる[2]。

初期の調査では、ニクス表面は赤みがかった色であることが示されていると見られた[20]。これとは逆に、他の研究ではニクスの色は他の冥王星の小衛星と同じように大部分が灰色であることが示されている[21][22]。なお、色が灰色でアルベドが高いことは、ニクス表面に氷の水が存在していることを示唆している[19][22]。ニクスはまた、その光度とアルベド(反射率)が変化するように見受けられる[21] 。光度の変動はニクス表面の地域毎にアルベドが異なることによると考えられる[21]。ニュー・ホライズンズ探査機が撮影した画像ではおよそ18 km (11 mi)にわたる赤みがかった地域が写っており、これはニクス表面の色についての矛盾する観測結果の原因であり得る[9][23]。

この赤みがかった地域は大規模な衝突クレーターであると考えられており、赤みがかった物質はニクスの水の氷の層から放出され表面に降り積もったと考えられる[10]。この場合、ニクスにはこの衝突に起因するレゴリスがある可能性がある[22]。この赤みがかった物質についての別の説では、この物質がニクスと異なる組成を持つ他の天体との衝突で生じたものとされる。しかしながら、ニクスにある他の衝突クレーターにはこのような大きな色相の変化は見当たらない[22]。

ニクス表面に存在する水の氷が反射率が高い原因である[9][19]。微量の凍ったメタンもニクス表面に存在しているかもしれない。メタンが存在していれば、ニクス表面におけるソリンのような赤みがかった物質を生成させ得る[9]。赤みがかった物質がソリンであるならば、ニクス表面のソリンはメタンと太陽の紫外線の反応によって生じているかもしれない[9]。ニュー・ホライズンズのデータから集計されたクレーターの数に基づいて、ニクス表面の年齢は少なくとも40億年と推定されている[24][22]。

自転

ニクスは自転と公転が同期しておらず、他の冥王星の小衛星全てと同じくカオス的に自転運動がふらついており(タンブリング運動という[25])、ニクスの自転軸と自転周期は短期間に大きく変化する[18]。ニクスのカオス的な自転のため、時には自転軸が完全に反転することもある[26]。冥王星とカロンがその共通重心を公転することによる多様な重力的影響がニクスを含めた冥王星の小衛星のカオス的な挙動(tumbling)を引き起こしている。ニクスのカオス的な挙動はその楕円形の形状がニクスに作用するトルクを生じさせるにことよって強められている[18][1]。ニュー・ホライズンズ探査機がフライバイした時、ニクスは冥王星の赤道に逆行して43.9時間の周期で自転しており、赤道傾斜角は132度であった。つまり、ニクスは冥王星に対する公転軌道に対し、逆方向に自転していた[19]。この時のニクスの自転速度は発見時から10パーセント加速している[19]。

公転

要約

視点

ニクスは冥王星とカロンの共通重心から48,694 km (30,257 mi)の距離、ステュクスとケルベロスの軌道の間を公転している[3]。ニクスを含む全ての冥王星の衛星の軌道はカロンとほぼ同一平面上にあり、離心率が非常に小さい。このカロンの軌道は冥王星の赤道に対する軌道傾斜角が極めて小さい[27][28]。冥王星の衛星がほぼ同一平面かつ円形の軌道を持つことは、これらの衛星が形成されて以来、潮汐進化(tidal evolutions)が進んできた可能性を示唆する[27]。冥王星の小衛星が形成された時、ニクスはおそらくより大きい軌道離心率で冥王星とカロンの共通重心を公転していた[29]。現在のニクスが円形の軌道を持っているのは、恐らく冥王星ではなくカロンから潮汐力の影響を受けて離心率を減少させたためである。ニクスでは冥王星の潮汐力の影響は弱いが、カロンとの潮汐相互作用でニクスの軌道が時間とともに徐々に円形になったと考えられる[29]。

ニクスの公転周期は24.8546日であり、他の冥王星の衛星と軌道共鳴を起こしている[1]。ニクスはヒドラと3対2の軌道共鳴関係にあり、ステュクスとは9対11の軌道共鳴関係にある(この比率は、単位時間あたりに軌道を何周するかを意味する。周期比はその逆数である)[1][30]。

ニクスの公転周期はカロンとの1対4の軌道共鳴に近いが、2.7%のズレがあり、完全な共鳴ではない[1][20]。このような共鳴に類似した軌道の成因についての仮説は、既知の5つの冥王星の衛星の形成に続くカロン軌道の外側への遷移の前に共鳴が発生し、そして冥王星とカロンの重力場強度が周期的に9パーセントの局所的変動を起こすことによって維持されているというものである[notes 1][要出典]。

探査

ニュー・ホライズンズが撮影したニクスの「半月」。

2015年7月14日、ニュー・ホライズンズ探査機が冥王星系を訪れ、フライバイしながら冥王星とその衛星の写真を撮影した。冥王星の小衛星の中でニクスとヒドラだけが表面の特徴を観察するのに十分な高い解像度で撮影された[19]。冥王星系のフライバイに先立ち、ニクスの大きさの測定がニュー・ホライズンズに搭載されたLong Range Reconnaissance Imager(LORRI)によって実施され、当初はニクスの直径が約35 km (22 mi)であると見積もられた[31]。ニクスから231,000 km (144,000 mi)の距離からニュー・ホライズンズが撮影した最初のニクスの詳細な画像は、2015年7月18日にニュー・ホライズンズからダウンリンク(受信)され、2015年7月21日に公開された[23]。画像の解像度は1ピクセルあたり3 km (1.9 mi)であり、ニクスの形状はしばしば「ゼリービーンズ」の形に例えられた[23]。ニュー・ホライズンズの観測機器Ralph MVICからのカラー強調画像には、ニクス表面の赤みがかった地域が写されている[23]。これらの画像からニクスの大きさについて別途正確な測定が実施され、おおよそ42 km × 36 km (26 mi × 22 mi)の大きさであることがわかった。

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.