タラス河畔の戦い

751年、アッバース朝と唐の間で行われた戦闘 ウィキペディアから

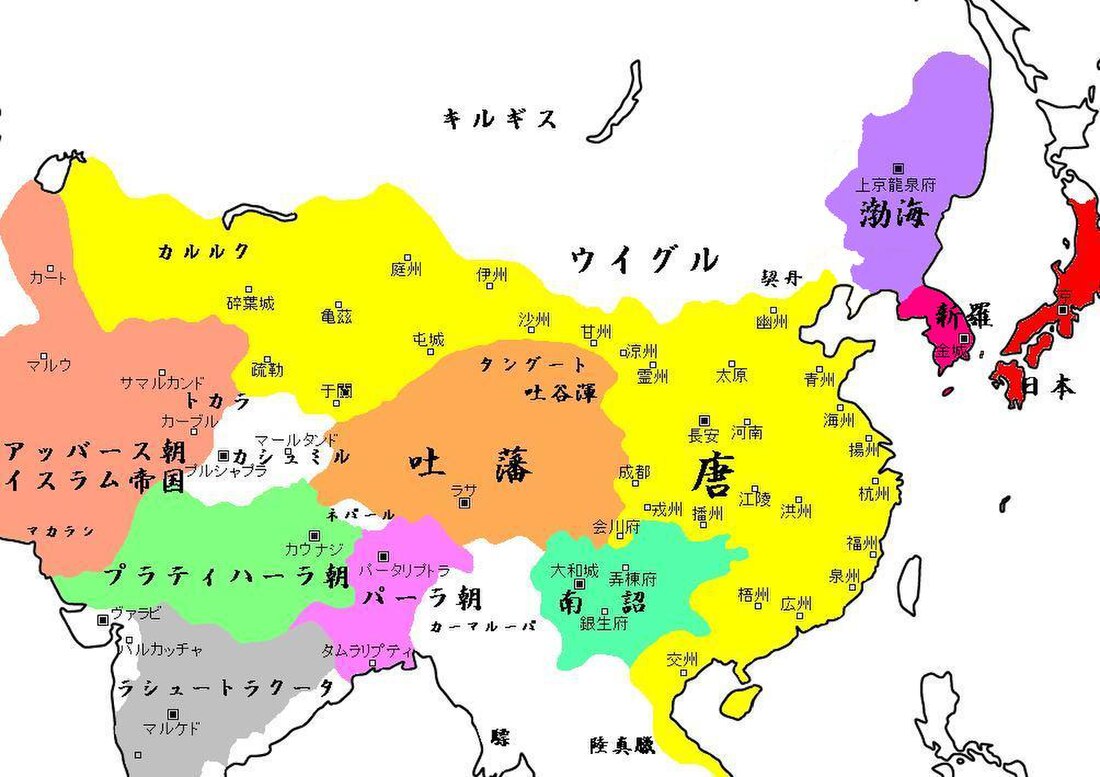

タラス河畔の戦い(タラスかはんのたたかい、アラビア語: معركة نهر طلاس、中国語: 怛羅斯會戰)は、751年(A.H.133年、天宝10載)5月から9月にかけて、中央アジアのタラス地方(現在のキルギス)で唐とアッバース朝の間で行われた戦闘である。中央アジアの覇権を巡った決戦であり、西方に中国式の製紙法が伝来したきっかけとなった戦いと言われているが異論もある。

経過

→「ムスリムのトランスオクシアナ征服」も参照

戦闘まで

750年、安西節度使として西域(東トルキスタン)に駐屯していた唐の将軍高仙芝が西のソグディアナ(西トルキスタン)に圧力をかけた。そのため、シャーシュ(石国、現在のタシュケント)の王子は、シル川以西を支配するイスラム勢力に支援を要請。

これに応じて、747年にウマイヤ朝勢力をメルヴから追ってアッバース朝のホラーサーン総督となっていたアブー・ムスリムは、部下のズィヤード・イブン・サーリフ(アラビア語: زياد ابن صالح、Ziyad ibn Salih)を派遣。一方、漢人・土着からなる3万(あるいは10万人)の唐軍は、高仙芝に率いられタラス城に入る。

戦闘

751年7月、ズィヤードの率いるアッバース朝軍と高仙芝率いる唐軍は、天山山脈西北麓のタラス河畔で衝突した。戦いの最中、唐軍に加わっていた天山北麓に遊牧する遊牧民カルルクがアッバース朝軍に寝返ったため、唐軍は壊滅し数千人を残すのみとなった。高仙芝自身は、部下の李嗣業がフェルガナの軍中に血路を開くことで撤退には成功したものの、多くの兵士が捕虜となった。

唐側の被害は甚大で、イブン・アル=アスィールの『完史』によると、アッバース朝軍は「唐軍5万人を殺し、2万人を捕らえた」という。

戦いの影響

この戦い以降、中央アジアにイスラム勢力の安定支配が確立し、ソグド人やテュルク系諸民族の間にイスラム教が広まっていった。

唐の勢力はタリム盆地に限定されることとなり、まもなく起こった安史の乱の際はかつての敵国であるアッバース朝からアラブ人の援軍を送られるまで弱体化した唐の中央アジア支配は後退していった。高仙芝と李嗣業は安史の乱で活躍するものの、両者とも非業の死を遂げた。

10世紀の文献学者サアーリビーの記録によれば、中国人の捕虜の中に製紙職人がいたとされ、サマルカンドに製紙工場が開かれてイスラム世界に製紙法が伝わったとされる。しかしすでに中東には古代よりパピルスによる製紙法が存在し、それ以外にも8世紀より以前に亜麻などによる製紙法がキルギス地方に存在していたことが考古学的に発見されており、この説には疑問が呈されている。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.