皇帝のものは皇帝に

ウィキペディアから

「皇帝のものは皇帝に」(こうていのものはこうていに、新共同訳聖書訳、欽定訳聖書訳:英語: Render unto Caesar)あるいは「カエサルのものはカエサルに」(新改訳聖書訳2017)[1]とは、新約聖書の福音書、マタイ22章、マルコ12章、ルカ20章に書かれているイエス・キリストの逸話である。

概要

「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に」、このフレーズは、キリスト教、世俗政府、社会の関係を要約したものとして広く引用されている。この言葉は、カエサルに税金を払うことは、ユダヤ人の律法で合法であるかどうかという質問に対するイエスの回答として出されたもので、このメッセージはキリスト教徒が地上の権威に従うことが望ましい状況について、複数の解釈の可能性を生み出している。

聖書本文

「マタイによる福音書」には、こう書かれている。

そのときパリサイ人たちがきて、どうかしてイエスを言葉のわなにかけようと、相談をした。そして、彼らの弟子を、ヘロデ党の者たちと共に、イエスのもとにつかわして言わせた、「先生、わたしたちはあなたが真実なかたであって、真理に基いて神の道を教え、また、人に分け隔てをしないで、だれをもはばかられないことを知っています。 それで、あなたはどう思われますか、答えてください。カイザルに税金を納めてよいでしょうか、いけないでしょうか」。

イエスは彼らの悪意を知って言われた、「偽善者たちよ、なぜわたしをためそうとするのか。

税に納める貨幣を見せなさい」。彼らはデナリ一つを持ってきた。

そこでイエスは言われた、「これは、だれの肖像、だれの記号か」。

彼らは「カイザルのです」と答えた。するとイエスは言われた、「それでは、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい」。

彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。—マタイによる福音書(口語訳)22:15-22[2]

この逸話は一般に、日常の社会生活と信仰の問題をイエスが明らかにしたものと解釈されているが、様々な解釈や意見がある[3][4]。

物語

3 つの共観福音書のすべてにおいて、敵対的な質問者たちがイエスを罠にかけ、ユダヤ人がローマ当局に税金を払うべきか否かについて、明白かつ危険な立場を取らせようとしたと述べられている。マタイ(22:15–22)とマルコ(12:13–17)の記述では、質問者たちはパリサイ人とヘロデ党員であったと述べられているが、ルカ(20:20–26)では、彼らは「律法学者や祭司長たち」によって送り込まれた「スパイ」であったとだけ述べられている。

彼らはイエスが税金に反対するだろうと予想していた。彼らの目的は「イエスを総督の権力と権威に引き渡すこと」だったからである[5]。総督とはピラトであり、ローマ領ユダヤにおける税金徴収の責任者であった。最初、質問者たちはイエスの誠実さ、公平さ、真実への献身を称賛してイエスを褒め称えた。次に彼らは、ユダヤ人が皇帝に要求された税金を払うのは正しいことかどうかイエスに尋ねた。マルコによる福音書[6]では、さらに挑発的な質問が投げかけられている。「私たちは払うべきか、払うべきではないのか?」

イエスはまず彼らを偽善者と呼び、それから彼らのうちの一人に、カエサルの税金を支払うのにふさわしいローマのコインを出すように言った。彼らのうちの一人がイエスにローマのコインを見せ、イエスはそれに誰の肖像と銘が刻まれているか尋ねた。彼らは「カエサルのものです」と答えた。するとイエスはこう答えた。「それゆえ、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい」。

質問者たちは感銘を受けた。マタイ福音書(22:22)には、彼らが「驚いた」( ἐθαύμασαν エタウマサ) と記されている。彼らはイエスをそれ以上罠にかけることはできず、答えに満足して立ち去った。

歴史的背景

当時為政者の肖像をコインに刻む行為はよく行われていたが、ユダヤ人は偶像崇拝をタブーとしていたのでユダヤの君主はハスモン朝の王たちやヘロデ大王は自分の肖像をコインに入れずに名前と在位年を記す程度[7]で、イエスが活動していた当時のガリラヤ地方の領主ヘロデ(アンティパス)もコインに肖像を入れていなかった(兄弟のフィリッポス(en)はユダヤ人の少ない地域を治めていたのでローマ皇帝の肖像入りの銅貨を鋳造していた)[8]。

ただし、こうしたローマの同盟領主は銅貨の鋳造は独自の判断で行えたものの、銀貨以上は原則認められなかった(考古学的にもヘロデ一族の君主が作った硬貨は銅貨しか見つかっていない)ので、銀貨を使う場合ユダヤ人たちもローマ帝国自らが発行している皇帝の肖像入りの銀貨を使用するしかなかった[9]。

解釈

テルトゥリアヌスは『偶像崇拝について』の中で、イエスは「皇帝の像が刻まれた貨幣は皇帝に、神の像が刻まれた人間は神に返すように。つまり、皇帝には金銭を、神にはあなた自身を返しなさい。」と言っており、そうでなければ、万物が皇帝のものなら何が神のものになるのか、と解釈している[10][11][12]。

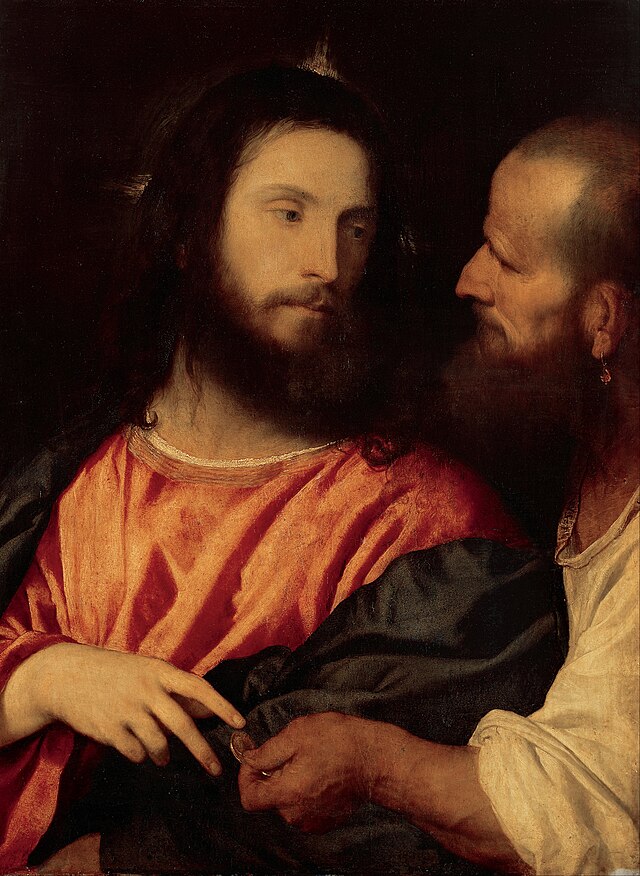

絵画

この逸話を画題にした様々な絵画も描かれている。

脚注

参考文献

参照項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.