イリヤ・メチニコフ

ロシアの微生物学者、動物学者 ウィキペディアから

イリヤ・イリイチ・メチニコフ (ロシア語: Илья́ Ильи́ч Ме́чников Ilya Ilyich Mechnikov, ウクライナ語: Ілля Ілліч Мечников, フランス語: Élie Metchnikoff、1845年5月15日[注釈 1], ハリコフ - 1916年7月16日, パリ[1])はロシアの微生物学者および動物学者である。白血球の食作用を提唱し、免疫系における先駆的な研究を行ったことで有名である。

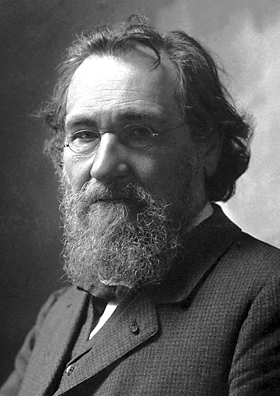

| Ilya Mechnikov イリヤ・メチニコフ | |

|---|---|

イリヤ・メチニコフ(1908) | |

| 生誕 |

Ilya Ilyich Mechnikov 1845年5月15日 ロシア帝国 |

| 死没 |

1916年7月16日(71歳没) フランス共和国 パリ |

| 国籍 | ロシア帝国, フランス |

| 研究機関 |

サンクトペテルブルク大学 パスツール研究所 |

| 出身校 |

ユストゥス・リービッヒ大学ギーセン ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン ミュンヘン美術院 |

| 主な業績 | 免疫 |

| 主な受賞歴 |

コプリ・メダル(1906) ノーベル生理学・医学賞 (1908) |

| プロジェクト:人物伝 | |

|

業績

メチニコフは、ミジンコやナマコの幼生の研究から、それらの動物の体内に、体外から侵入した異物を取り込み、消化する細胞があることを発見した。たとえば、ミジンコの体内に侵入して増殖し、ミジンコを殺してしまう酵母の1属 (Metschnikowia) がいるが、彼は、場合によっては侵入を受けたミジンコが死なず、侵入した胞子がそこへやってきた細胞に取り込まれ、消化されることを発見した[2]。そこで、彼は、この細胞に食細胞と命名し、この細胞の働きが、動物が病気にならないためのしくみ、つまり生体防御のしくみを支えるものだと判断した[3]。(「食細胞学説」)

- phagocyte(ギリシア語のphagein=「食べる」とkytos=cell「細胞」から)やmacrophageはメチニコフに由来する。

当時、免疫は専ら血清中の液性因子(抗体や補体)によるもの(=液性免疫)だけと考えられていたが、メチニコフの提唱した学説はこれとは異なる、血球細胞による免疫機構(=細胞性免疫)の存在を支持するものであった。

また、晩年には老化の原因に関する研究から、大腸内の細菌が作り出す腐敗物質こそが老化の原因であるとする自家中毒説を提唱した。ブルガリア旅行中の見聞からヨーグルトが長寿に有用であるという説を唱え、ヨーロッパにヨーグルトが普及するきっかけを作ったことでも知られる(ブルガリアのヨーグルトも参照)。自身もヨーグルトを大量に摂取し、大腸を乳酸菌で満たして老化の原因である大腸菌を駆逐しようと努めた。

論争

彼は食細胞の働きを生体防御の働きと見て、そのために液性免疫の役割を否定した。そのために、従来の研究者たちと対立し、激しい論争が行われたと伝えられる。ちなみに、この2つの働きの関係は、最近まで明らかにならなかった。近年まで、教科書には生体防御と言えば、白血球によるものと体液性免疫によるものが、ほとんど無関係に、並列的に記述されていた。この両者が密接に関係を持って一つの生体防御の仕組みをなしていることが分かったのは、個々のリンパ球の働きなどが明らかになってからのことである。

彼は死の寸前に、ヨーグルトを食べたことの結果が自分の体にどのように現れたかを調べるよう、友人に依頼したといわれる。「腸のあたりだと思うんだ」が最後の言葉であったと伝えられる。現在ではヨーグルトを経口で摂取しても、胃において乳酸菌は、ほとんど死滅し、腸には到達しないことが判明している(ただし死滅した加熱死菌体も疾病予防効果などの健康上の効果が存在する可能性は残されている)。

経歴

- 1845年5月15日、ロシア南部のハルキウ(現ウクライナ)近くの村の裕福なユダヤ人家庭に生まれた。父はウクライナの草原地帯の地主であった帝国警備隊の将校で、母親はユダヤ人の出身だった。幼い頃から博物学に熱心に興味を持っていた。彼は弟や他の子供たちに講義をしていた。彼は当時、特に植物学と地質学に興味を持っていた。

- 17歳でハルキウ大学に入学。2年間で4年間の大学コースを修了することに。

- オデッサやメッシーナで無脊椎動物の比較発生学を研究した。

- 1886年、ロシアのオデッサ大学にロシア初の細菌学研究所が設立された際、教授を務める。この時期にパストゥールのワクチンを用いての狂犬病研究を試みるが、地元の民衆からの理解を得られず辞任。

- 1887年、パリにてパストゥール研究所の招聘に応じ主任研究員を務め、以後パリで過ごすこととなる。

- 1908年、王立協会よりコプリ・メダルを受賞

- 1908年、食菌作用の研究においてノーベル生理学・医学賞を受賞した。(パウル・エールリヒと共同受賞)

- 1916年、アルバート・メダルを受賞、心不全でパリで死亡、享年71歳[4][5]

家族

トルストイの小説「イワン・イリイッチの死」のモデルとされる司法官は彼の長兄、ナロードニキの革命家で日本に亡命して東京外国語学校の外国人教師となったレフ・メーチニコフは次兄に当たる[6]。

私生活と見解

メチニコフは1869年に最初の妻ルドミラフェオドロヴィッチと結婚した。彼女は1873年4月20日に結核で亡くなった。彼女の死は他の問題と相まって、メチニコフが大量のアヘンを服用して自殺を試みたものの失敗に終わる。1875年、彼は学生のオルガ・ベロコピトヴァと結婚した[7] 。1885年にオルガは重度の腸チフスに苦しみ、これが彼の2回目の自殺未遂につながった[8]。彼は回帰熱のスピロヘータを注射した。(オルガは1944年にパリで腸チフスで亡くなった[9]。)

ロシア正教会で洗礼を受けたにもかかわらず、メチニコフは無神論者だった[10]。

彼はチャールズ・ダーウィンの進化論に大きく影響を受けた。これから彼は自然淘汰とエルンスト・ヘッケルの生物遺伝学的法則の支持者になった。彼の科学的研究と理論は、ダーウィニズムに触発された[11]。

参考文献

- 「イリヤ・メチニコフ」上山明博(『世界を変えた10の法則』Kindle版、2004年)

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.