Timeline

Chat

Prospettiva

Immanenza

concetto filosofico Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

L'immanenza è un concetto filosofico metafisico (antitetico a quello di trascendenza) che si riferisce alla qualità di ciò che è immanente, ossia ciò che esiste, in quanto parte della realtà abitata dall'umano. Viene generalmente opposto a ciò che è trascendente, ovvero ciò che esiste al di là della realtà percepita dall'umano – come, per esempio, ciò che appartiene al divino, o al regno delle idee platonico. L'immanenza viene definita come ciò che risiede nell'essere, ha in sé il proprio principio e fine e, facendo parte dell'essenza di un soggetto, non può avere un'esistenza da questo separata.

Remove ads

Etimologia

Riepilogo

Prospettiva

Deriva dal latino in e maneo, cioè rimanere in quiete, o dentro, proprio ad indicare un'azione circoscritta nel soggetto stesso che la compie.

Tra religione e filosofia

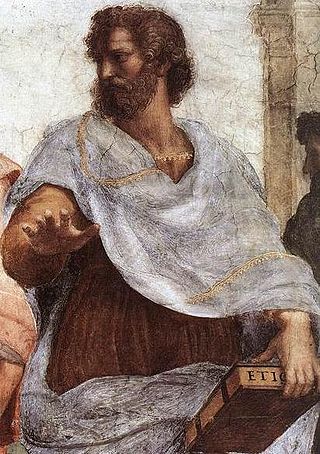

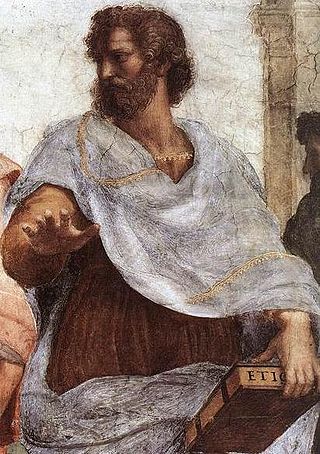

L'idea dell'immanenza o della trascendenza di Dio ha diviso i filosofi medievali, tra i neoplatonici, seguaci di Agostino d'Ippona, e gli aristotelici seguaci di Alberto Magno e Tommaso d'Aquino. Le definizioni del Concilio di Calcedonia (451) sulla natura umana e divina di Gesù identificano nel Cristo due nature, quella umana e quella divina, unite ma non confuse fra di loro. Così afferma il dettato dogmatico del concilio di Calcedonia: “Insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio: il Signore nostro Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, uno e medesimo Cristo Signore unigenito; da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, essendo stata salvaguardata la proprietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona e ipostasi; Egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo Figlio, Verbo e Signore Gesù Cristo”. Nell'enciclica Pascendi Dominici Gregis, il papa Pio X criticò l'abuso di questa nozione nella filosofia di Spinoza e Kant. Riprendendo il concetto scolastico di immanenza, intesa come la presenza del risultato di un'azione all'azione stessa, Spinoza affermò che “Dio è causa immanente e non transitiva di tutte le cose”, cioè che Dio è causa di tutte le cose che sono in lui e che nulla esiste fuori da lui (Deus sive Natura). Tale teoria si contrappone all'ortodossia cristiana, che assegna a Dio un'esistenza separata dalle cose (trascendenza di Dio) delle quali egli è creatore.

In filosofia

Nel pensiero moderno l'antitesi immanenza – trascendenza si è trasferita sul piano gnoseologico e viene definita come “immanentismo” ogni dottrina che rifiuta l'esistenza di una realtà trascendente: l'idealismo post kantiano, il positivismo, le varie forme di storicismo.

Kant e seguaci

Per Kant il termine immanenza significa la limitazione dell'uso delle forme a priori della conoscenza all'ambito dell'esperienza; per gli idealisti post – kantiani tale termine è impiegato per definire la riduzione di ogni realtà alla coscienza.

Nietzsche

Con la sua asserzione « Dio è morto », (Friedrich Nietzsche) dichiara che l'uomo è lasciato a sé stesso e che non deve più sperare né di scoprire una verità trascendente e nascosta, né di inventare la fine della storia costruendo una verità “trascendente” e definitiva.

Wittgenstein

Questa stessa sintesi di indifferenza si ripropone aggiornata in Wittgenstein (« Quel che non si può dire, è necessario tacerlo ») : egli è convinto di aver definito formalmente un concetto di “verità” universale, “formalmente”, cioè indipendentemente da qualsiasi soggetto, da qualsiasi osservatore.

Sartre

Sartre nella sua Critica della ragione dialettica usa l'espressione composta immanenza-trascendenza, nei seguenti termini: è immanente ciò che è interno all'essere di una realtà e non rinvia, né per la sua esistenza né per la sua esplicazione, né per il suo valore, ad alcun principio esterno o superiore, cioè a nessun principio trascendente. Questo concetto può essere riassunto nell'enunciato tutto è interno a tutto.

Immanenza: teoria ed esperienza

L'idea di immanenza è stata altresì presentata non solo come pura teoria ma anche come “esperienza”. Tra i più recenti casi, si può citare qualche parola di Annie Besant, in un contesto più spirituale che filosofico ma non panteista:

- "Le tre prime parole, 'Immanenza di Dio', vi sembreranno forse secche, fredde e senza interesse. Bisogna tradurle? Si intende dire che Dio è dappertutto e in tutto. Ma non basta. Ciò significa che quando seguite il bordo del mare, ammirando le grandi onde dell'oceano agitarsi con un rumor di tuono sulla riva, voi vedete in quelle la Sua potenza. Se percorrete qualche bella foresta e gustate il silenzio, la calma e l'ombra a mezzogiorno, allora voi conoscete questa pace divina, conoscete la serenità che rivela Dio. " (La vita nascosta dell'uomo, trad., 2005, p. 83).

Remove ads

Voci correlate

Collegamenti esterni

- Immanenza, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.

- Guido Calogero, Immanenza, in Enciclopedia Italiana, vol. 18, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1933.

- immanenza, in Dizionario di filosofia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009.

- immanènza, su sapere.it, De Agostini.

- (EN) immanence, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Immanenza, in Catholic Encyclopedia, Robert Appleton Company.

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads