Traktat

pernyataan persetujuan berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh para pelaku dalam hukum internasional Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas

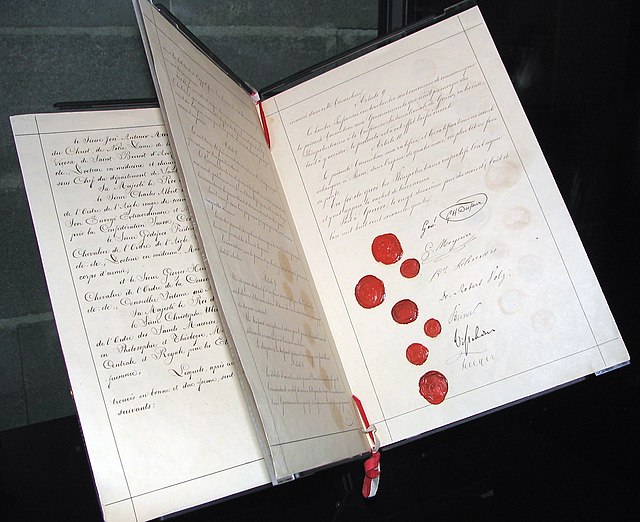

Dalam bidang politik, perjanjian atau traktat adalah sebuah persetujuan yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum internasional. Hal-hal yang terkait dengan perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, dan sebagian dari isinya kini dianggap melambangkan kebiasaan internasional sehingga menjadi norma hukum internasional yang mengikat. Pada dasarnya praktik perjanjian internasional diatur oleh asas pacta sunt servanda, yang berarti perjanjian tersebut mengikat semua pihak yang berjanji untuk melaksanakan kewajibannya dengan iktikad baik.

Negara-negara sudah membuat perjanjian sejak zaman kuno, contohnya adalah perjanjian antara negara kota Lagash dan Umma pada tahun 2100 SM serta Perjanjian Kadesh antara Kerajaan Mesir dengan bangsa Het. Terdapat berbagai jenis perjanjian, seperti perjanjian bilateral yang melibatkan dua negara dan perjanjian multilateral yang diikuti oleh lebih dari dua negara. Untuk membuat suatu perjanjian, diperlukan proses perundingan, penerimaan, dan otentikasi naskah perjanjian. Setelah itu negara dapat menyatakan iktikadnya untuk terikat dengan suatu perjanjian melalui penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi. Negara-negara juga dapat membuat pensyaratan, yaitu pernyataan sepihak yang bertujuan meniadakan atau mengubah dampak hukum dari ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian, asalkan pensyaratan tersebut diperbolehkan oleh perjanjian yang bersangkutan dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut.

Aturan mengenai penafsiran perjanjian tercantum dalam Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina 1969. Kedua pasal ini kini dianggap melambangkan kebiasaan internasional. Pada dasarnya perjanjian ditafsirkan sesuai dengan pengertian yang lazim diberikan terhadap suatu istilah sesuai dengan konteks dan berdasarkan maksud dan tujuan dari perjanjiannya. Penafsir juga diperbolehkan menggunakan cara penafsiran tambahan dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1969 untuk memastikan hasil dari penafsiran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 31, atau apabila makna yang diperoleh dari penafsiran tersebut "rancu atau kabur" atau "mustahil atau tidak masuk akal". Salah satu cara penafsiran tambahan adalah dengan melihat dokumen persiapan perjanjian atau travaux préparatoires.

Suatu perjanjian dapat diamendemen sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang ingin keluar dari sebuah perjanjian dapat melakukannya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum pada perjanjian tersebut. Apabila tidak ada ketentuannya sama sekali, pengakhiran atau penarikan dari suatu perjanjian hanya dapat dilakukan jika pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sedari awal memiliki iktikad untuk menerima kemungkinan pengakhiran atau penarikan, atau jika hak untuk melakukan hal tersebut tersirat dalam perjanjiannya. Suatu perjanjian dapat dianggap tidak absah akibat hal-hal tertentu, misalnya jika perjanjian tersebut dibuat dari korupsi dengan perwakilan negara lain, dengan paksaan, atau apabila isinya melanggar jus cogens atau norma wajib yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (misalnya pelarangan perbudakan dan penyiksaan). Status traktat dalam hukum nasional sendiri bergantung pada sistem hukum di setiap negara.

Sejarah

Ringkasan

Perspektif

Keberadaan perjanjian internasional dapat ditilik kembali hingga ribuan tahun yang lalu. Sekitar tahun 2100 SM, penguasa Lagash dan Umma di Sumeria kuno merumuskan sebuah perjanjian perbatasan yang terpatri di sebuah prasasti.[1] Sekitar seribu tahun kemudian, Firaun Ramses II dari Mesir dan Raja Het Hattusili III menyepakati Perjanjian Kadesh yang mengakhiri perang di antara mereka.[2][3] Namun, pada zaman kuno, cakupan perjanjian semacam ini terbatas secara geografis dan budaya, dan belum ada konsep mengenai komunitas internasional yang terdiri dari negara-negara berkedudukan setara dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.[4]

Seiring berjalannya waktu, mulai muncul perkembangan-perkembangan penting dalam hubungan antarnegara. Pakar hukum internasional asal Belanda Hugo Grotius menerbitkan karyanya yang membahas hukum traktat, De jure belli ac pacis, pada tahun 1625. Ia menjabarkan teori mengenai traktat berdasarkan konsep keadilan kodrati. Ia juga membahas konsep clausula rebus sic stantibus (traktat menjadi batal akibat perubahan keadaan yang mendasar) dan iktikad baik.[5] Kemudian, Perdamaian Westfalen tahun 1648 (yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun) dikenal karena mengakui konsep bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk memerintah rakyatnya dan negara lain tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri setiap negara, walaupun pakar hukum Stéphane Beaulac berpendapat bahwa konsep kedaulatan sudah ada sebelumnya dan bukan pertama kali dicetuskan oleh perjanjian perdamaian ini.[6] Namun, pada masa ini, perjanjian-perjanjian internasional hanya bersifat kontraktual dan tidak menetapkan aturan-aturan dasar yang berlaku untuk semua.[5]

Pada abad ke-19, seusai Kongres Wina tahun 1814/1815 yang mengakhiri Peperangan Era Napoleon, benua Eropa mengalami masa-masa stabil yang memungkinkan negara-negara Eropa memusatkan perhatian mereka pada aspek-aspek dasar hubungan internasional, contohnya adalah aturan mengenai hukum perang dalam Konvensi Jenewa 1864. Pakar hukum internasional juga mulai membedakan perjanjian yang menetapkan aturan umum dengan perjanjian yang hanya bersifat kontraktual. Pada masa ini pula mulai muncul berbagai konsep dalam hukum traktat seperti "perjanjian terbuka" (perjanjian yang dapat ditandatangani oleh negara yang awalnya tidak mengikuti perjanjian tersebut) dan pensyaratan (pernyataan sepihak untuk meniadakan atau mengubah dampak hukum dari ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian).[5] Pada tahun 1917, diperkirakan terdapat sekitar sepuluh ribu perjanjian yang berlaku, sehingga abad ke-19 merupakan abad ketika hukum traktat mengalami perkembangan pesat.[7]

Upaya untuk merumuskan hukum internasional tertulis dalam bentuk traktat semakin gencar seusai Perang Dunia I. Pada periode 19 Mei 1920 hingga 1 Januari 1935, terdapat hampir 3.600 "traktat atau janji internasional" yang terdaftar di Sekretariat Liga Bangsa-Bangsa.[7] Namun, pada masa itu hukum mengenai traktat masih belum terang, dan istilah "traktat" sendiri memiliki makna yang tidak terlalu jelas. Pada tahun 1925, Institut Hukum Internasional Amerika memulai proyek kodifikasi hukum internasional, yang berujung pada penetapan Konvensi Havana mengenai Traktat oleh Konferensi Internasional Keenam Negara-negara Amerika tahun 1928. Dokumen ini sendiri masih belum sempurna karena tidak terdapat definisi istilah "traktat", dan asas-asas yang terkandung di dalamnya masih sepenggal-sepenggal dan tidak banyak bersumbangsih terhadap perkembangan hukum traktat. Sementara itu, Komite Ahli Liga Bangsa-Bangsa mengenai Kodifikasi Hukum Internasional pada tahun 1926 menganggap kodifikasi hukum traktat sebagai salah satu tema yang dapat dipertimbangkan. Namun, begitu laporan ini diterima oleh Dewan Liga Bangsa-Bangsa, tema ini dianggap tidak terlalu mendesak.[8]

Kejelasan bagi hukum traktat baru mencapai titik terang pada tahun 1969 dengan ditetapkannya Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Rancangan perjanjian ini dirumuskan oleh Komisi Hukum Internasional (lembaga yang dibentuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) dari tahun 1949 hingga 1966 dan memerlukan 292 pertemuan serta 17 laporan dari 4 Pelapor Khusus. Konvensi ini dimaksudkan untuk menetapkan hukum traktat dengan cakupan yang meyeluruh. Dengan ini, seperti yang dikemukakan oleh pakar hukum Oliver Dörr, "dibutuhkan lebih dari 3000 tahun pembuatan traktat hingga hukum traktat akhirnya dikodifikasi."[9]

Kerangka hukum

Ringkasan

Perspektif

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Menurut Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional, traktat adalah salah satu sumber utama hukum internasional.[10] Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian antarnegara diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1969 dan mulai berlaku pada tahun 1980.[11] Pada tahun 2019, perjanjian ini juga telah diratifikasi oleh 116 negara.[12] Sebagian dari isi perjanjian ini kini dianggap melambangkan kebiasaan internasional, contohnya adalah aturan mengenai penafsiran dan perubahan keadaan yang mendasar. Prinsip dasar dalam hukum perjanjian adalah pacta sunt servanda, yang berarti perjanjian mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga mereka harus melaksanakannya dengan iktikad baik.[11][13] Asas ini ditegaskan kembali dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969.[11]

Konvensi Wina 1969 secara teoretis tidak mencakup perjanjian antara negara dengan organisasi internasional atau perjanjian antar organisasi internasional. Aturan untuk perjanjian semacam ini terkandung dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional yang ditandatangani tahun 1986.[14][15] Isinya menyerupai Konvensi Wina tahun 1969 secara mutatis mutandis (dengan perubahan penting yang telah dilakukan).[16][17] Konvensi ini masih belum berlaku karena jumlah negara yang meratifikasinya masih belum cukup.[15] Kemungkinan hal ini disebabkan oleh isi konvensi ini yang hampir sama dengan Konvensi Wina 1969.[18] Selain itu, tidak banyak negara yang membuat perjanjian dengan organisasi internasional.[19] Walaupun begitu, berkat keserupaan ini, aturan yang terkandung di dalamnya masih dianggap sebagai hukum internasional.[15] Pada praktiknya, organisasi internasional acap kali mengacu kepada Konvensi Wina 1969 karena isinya dianggap melambangkan kebiasaan internasional.[19]

Pengertian

Ringkasan

Perspektif

Menurut Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1969, "traktat" adalah "perjanjian internasional yang disepakati antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu yang terkandung dalam satu atau dua atau lebih dokumen dan apapun penyebutannya."[20][21][22] Berdasarkan definisi ini, "traktat" hanya bisa dirumuskan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian antara perusahaan dengan negara tidak dianggap sebagai traktat, dan begitu pula perjanjian antara suatu negara dengan suku tertentu (seperti Perjanjian Waitangi antara Imperium Britania dengan suku-suku Maori).[23] Walaupun traktat biasanya terdiri dari satu dokumen, definisi ini memungkinkan traktat yang terdiri dari pertukaran nota antar diplomat.[24][25] Sementara itu, definisi yang terkandung dalam Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina 1986 hampir sama dengan Konvensi Wina 1969, kecuali untuk cakupan ratione personae-nya yang juga mencakup perjanjian yang disepakati antara negara dan organisasi internasional atau antar organisasi internasional.[26]

Salah satu unsur penting dalam definisi ini adalah "diatur oleh hukum internasional", yang berarti bahwa suatu dokumen hanya akan dianggap sebagai traktat apabila negara-negara beriktikad bahwa dokumen tersebut membebankan kewajiban di bawah hukum internasional.[27] Nama yang digunakan untuk menyebut suatu traktat tidak memengaruhi status hukumnya, baik itu "konvensi", "persetujuan" (accord), "kovenan", "protokol", "statuta", "modus vivendi",[a] ataupun "pakta".[28][29][b] Sebagai contoh, Mahkamah Internasional dalam perkara Aegean Sea Continental Shelf pada tahun 1978 mempertimbangkan komunike bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Yunani dan Turki. Setelah menganalisis isi dan latar belakang perumusan komunike ini, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa Turki dan Yunani sama-sama tidak bermaksud menjadikan komunike ini sebagai suatu perjanjian internasional.[27] Sementara itu, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai traktat karena piagam tersebut membebankan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, sementara Piagam Kemitraan dan Persahabatan Rusia-Amerika Serikat tahun 1992 tidak memenuhi syarat ini dan tidak dianggap sebagai traktat.[30]

Dalam praktik hubungan internasional, negara-negara juga sering membuat nota kesepahaman (bahasa Inggris: memorandum of understanding, disingkat MoU).[31] Traktat biasanya menggunakan istilah yang menunjukkan kewajiban hukum, seperti "mulai berlaku" (enter into force), "mengusahakan" (undertake), "hak" (rights), dan "kewajiban" (obligations). Di sisi lain, nota kesepahaman menggunakan istilah-istilah yang tidak terkesan mengikat, seperti "akan" (will).[32] Nota kesepahaman juga bisa dirahasiakan dari umum dan isinya lebih mudah untuk diubah.[33] Kendati demikian, nota kesepakatan juga bisa dianggap sebagai traktat apabila isinya memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 2(1)(a) Konvensi Wina.[32]

Sementara itu, walaupun istilah "protokol" bisa mengacu kepada suatu traktat, pada umumnya istilah ini dipakai untuk perjanjian tambahan yang menjadi lampiran suatu perjanjian utama. Perjanjian semacam ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utamanya.[34] Contohnya adalah Protokol tahun 1972 yang mengamendemen Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961.[35] Pada saat yang sama, terdapat pula istilah "protokol opsional" yang berarti bahwa suatu negara bisa tetap mengikuti perjanjian utamanya tanpa mengikuti protokol tersebut.[36] Contohnya adalah Protokol Opsional tentang Penyelesaian Sengketa Secara Wajib untuk Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961.[37]

Jenis

Ringkasan

Perspektif

Traktat dapat digolongkan berdasarkan jumlah pihak yang ikut serta. Secara harfiah, "perjanjian bilateral" dibuat antara dua negara, sementara "perjanjian multilateral" adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Namun, terdapat pula perjanjian bilateral yang melibatkan lebih dua negara apabila perjanjian tersebut memiliki struktur bilateral; dalam kata lain, perjanjian tersebut disepakati oleh sejumlah negara di satu pihak dan sejumlah negara lainnya di pihak lain.[38] Contohnya adalah Perjanjian Kemitraan Cotonou antara negara-negara anggota Kelompok Daerah Afrika, Karibia, dan Pasifik di satu pihak, dan Komunitas Eropa dan negara anggotanya di pihak lain.[39] Sementara itu, "perjanjian plurilateral" mengacu kepada perjanjian yang hanya diikuti oleh sejumlah negara karena subjeknya spesifik atau cakupan geografinya terbatas di wilayah tertentu.[40][41] Contohnya adalah Perjanjian Antarktika 1959.[41][c] Istilah "perjanjian trilateral" juga dapat digunakan untuk perjanjian yang melibatkan tiga negara, seperti perjanjian antara Estonia, Latvia, dan Lituania mengenai pendidikan tinggi (2268 UNTS 224).[42]

Dari segi cakupan wilayah, traktat dapat dibagi menjadi "perjanjian regional" dan "universal". Perjanjian regional memiliki cakupan wilayah yang spesifik, sementara perjanjian universal boleh diikuti oleh negara manapun. Terdapat pula klasifikasi lain yang kurang umum digunakan, yaitu "perjanjian umum" dan "khusus". Kedua istilah ini disebutkan dalam Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional, dan Mahkamah Internasional pada praktiknya menyamakan "perjanjian umum" dengan "perjanjian multilateral".[40] Sementara itu, dari segi cakupan tema, "perjanjian konstituen" (constituent treaty) adalah perjanjian yang membentuk dan mengatur jalannya suatu organisasi internasional.[43]

Traktat juga dapat digolongkan berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, yaitu "perjanjian yang membentuk hukum" (law-making treaties, juga disebut "perjanjian normatif" atau normative treaties) dan "perjanjian kontraktual" (contractual treaties). Pada dasarnya perjanjian yang membentuk hukum menetapkan asas-asas dan aturan-aturan dasar yang berlaku secara umum (semacam "undang-undang internasional").[44][45] Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia dalam perkara Loizidou v. Turkey menyebutkan bahwa Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia merupakan contoh perjanjian yang membentuk hukum.[46] Sebaliknya, perjanjian kontraktual hanya berurusan dengan transaksi hukum biasa antara pihak-pihak tertentu seperti penyerahan kedaulatan atas suatu wilayah. Namun, penggolongan semacam ini telah menuai kritikan karena ada banyak perjanjian yang mengandung unsur keduanya, contohnya adalah perjanjian perdamaian antarnegara.[44]

Perundingan, adopsi, dan otentikasi

Ringkasan

Perspektif

Berdasarkan Pasal 7 Konvensi Wina 1969, proses perundingan (negotiation), adopsi naskah (adoption), dan otentikasi (authentication) dokumen asli dilaksanakan oleh utusan negara yang harus memiliki Surat Kuasa Penuh (full power).[47][48] Definisi "Surat Kuasa Penuh" menurut Pasal 2(1)(c) Konvensi Wina 1969 adalah "dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari suatu negara yang menunjuk satu atau beberapa orang untuk mewakili negara dalam merundingkan, menetapkan, atau mengotentikasi naskah suatu perjanjian, untuk menyatakan iktikad negara untuk terikat dengan suatu perjanjian, atau untuk melaksanakan perbuatan lain sehubungan dengan suatu perjanjian."[49] Utusan yang tidak memerlukan Surat Kuasa Penuh disebutkan dalam Pasal 7(2) Konvensi Wina 1969, seperti kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri.[50][48] Pada praktiknya negara-negara memberikan Surat Kuasa Penuh yang berlaku umum kepada perwakilan permanen di suatu organisasi internasional agar mereka tidak harus selalu harus mengeluarkan Surat Kuasa untuk setiap perundingan.[51] Surat Kuasa Penuh sendiri tidak sama dengan kredensial atau surat kepercayaan, yaitu surat yang diberikan oleh utusan yang menghadiri suatu konferensi internasional kepada negara atau organisasi internasional yang menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Kredensial ini dikeluarkan oleh negara sang utusan untuk memberikan wewenang kepadanya sebagai perwakilan negara. Surat Kuasa Penuh dan kredensial bisa digabung dalam satu dokumen.[52] Pasal 8 Konvensi Wina 1969 kemudian mengatur bahwa jika seseorang tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 7, semua tindakannya dianggap tidak mempunyai dampak hukum kecuali jika negara yang bersangkutan memastikan bahwa tindakan yang diambil mewakili tindakan negara tersebut.[53]

Setelah proses perundingan diselesaikan, negara-negara yang terlibat dalam proses tersebut perlu mengadopsi naskah perjanjiannya. Proses adopsi naskah ini diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1969. Menurut pasal ini, adopsi naskah harus melibatkan semua negara yang terlibat dalam perumusannya, kecuali jika negara-negara tersebut berkehendak lain.[54] Sementara itu, Pasal 9(2) Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa adopsi naskah perjanjian di suatu konferensi internasional memerlukan persetujuan dari dua per tiga negara yang hadir dan memilih, kecuali jika dua per tiga negara tersebut memutuskan untuk menerapkan aturan yang lain.[55]

Otentikasi dokumen adalah prosedur yang menetapkan versi akhir yang otentik dari suatu traktat. Prosedur ini diatur dalam Pasal 10 Konvensi Wina 1969.[56][57] Negara-negara yang terlibat dalam perundingan dapat menentukan sendiri prosedur otentikasi perjanjian.[58] Terlepas dari itu, terdapat pula cara tradisional dalam mengotentikasi naskah perjanjian yang diakui dalam Pasal 10(b) Konvensi Wina 1969, yaitu melalui initialling, penandatanganan, atau penandatanganan ad referendum terhadap naskah perjanjian ataupun Final Act-nya.[d] Initialing sendiri adalah prosedur ketika perunding utama dari setiap negara menuliskan inisial namanya di bawah setiap halaman. Sementara itu, penandatanganan ad referendum berarti bahwa penandatanganan tersebut perlu dikonfirmasi sesudahnya agar dapat dianggap sah. Pada praktiknya, initialling terhadap naskah perjanjian bilateral dianggap sebagai tindakan yang mengadopsi naskah sekaligus mengotentikasinya, kecuali jika traktat tersebut juga sah dalam bahasa lain.[56] Sementara itu, perjanjian multilateral sebelumnya juga diotentikasi melalui penandatanganan, tetapi perjanjian-perjanjian multilateral saat ini ditulis dalam beberapa bahasa yang sama-sama dianggap sah. Pada akhirnya prosesnya pun menjadi panjang dan sulit.[59]

Penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi

Ringkasan

Perspektif

Negara dan subjek hukum internasional lainnya (seperti organisasi internasional) dapat menyatakan iktikad mereka untuk terikat dengan suatu traktat.[60] Pasal 11 Konvensi Wina 1969 menjabarkan beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu penandatanganan (signature); pertukaran dokumen yang menjadi traktat; ratifikasi (atau pengesahan), penerimaan (acceptance), atau penyetujuan (approval); aksesi (accession); atau dengan cara lain yang disepakati.[61][62] Pada umumnya suatu perjanjian internasional akan menentukan prosedur mana yang perlu diikuti.[63]

Pasal 12 Konvensi Wina 1969 memungkinkan penggunaan prosedur penandatanganan asalkan hal tersebut diatur oleh traktat yang bersangkutan atau disepakati oleh negara-negara yang terlibat dalam perundingan.[64][63] Sebagai contoh, pada tahun 1990, Irak mencoba mengklaim bahwa mereka masih belum mengesahkan perjanjian perbatasan dengan Kuwait pada tahun 1963 dan hanya sekadar menandatanganinya, sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku. Namun, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menerima argumen ini karena perjanjian tersebut tidak mengharuskan ratifikasi dan telah terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa.[64] Pada praktiknya, banyak perjanjian yang masih memerlukan ratifikasi meskipun perjanjian tersebut sudah ditandatangani.[65]

Pertukaran dokumen diatur dalam Pasal 13 Konvensi Wina 1969. Prosedur ini biasanya dilakukan melalui pertukaran nota diplomat. Pada praktiknya, nota yang bersangkutan sering kali menyatakan bahwa pertukaran dokumen yang menjadi traktat ini baru akan berlaku apabila masing-masing pihak telah memberitahukan pihak yang lain bahwa prosedur konstitusionalnya telah diselesaikan. Hal ini mirip dengan ratifikasi.[66]

Ratifikasi sendiri didefinisikan dalam Pasal 2(1)(b) Konvensi Wina 1969 sebagai tindakan suatu negara dalam taraf internasional yang menetapkan persetujuannya untuk terikat kepada suatu traktat. Ratifikasi dapat dilakukan melalui pertukaran piagam ratifikasi (yang dibuat oleh eksekutif) dengan piagam ratifikasi negara lain (untuk perjanjian bilateral), atau penyerahan piagam ratifikasi tersebut kepada lembaga penyimpan yang berwenang (untuk perjanjian multilateral). Prosedur ratifikasi diperlukan karena negara yang telah menandatangani atau mengadopsi perjanjian tersebut mungkin butuh waktu agar bisa menyatakan terikat dengannya.[67] Hal ini mungkin karena dalam hukum ketatanegaraan sebuah negara, traktat tersebut perlu dijadikan undang-undang agar bisa menjadi hukum,[67] atau mungkin juga karena ratifikasi tersebut memerlukan persetujuan dari parlemen di tingkat nasional.[65] Seusai proses ratifikasi, traktat yang bersangkutan tidak serta merta langsung mengikat negara yang mengikuti prosedur tersebut, karena sering kali perjanjian internasional membutuhkan jumlah minimal negara yang meratifikasi sebelum perjanjian tersebut mulai berlaku.[68]

Sementara itu, menurut Pasal 14(2) Konvensi Wina 1969, "penerimaan" dan "penyetujuan" memiliki syarat yang serupa dengan ratifikasi. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang berarti antara penandatanganan yang masih membutuhkan ratifikasi, penerimaan, ataupun penyetujuan. Biasanya perjanjian-perjanjian multilateral saat ini memiliki pasal yang menyatakan "bergantung pada ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan" (subject to ratification, acceptance or approval). Pada dasarnya Konvensi Wina 1969 memungkinkan prosedur penerimaan dan penyetujuan karena ratifikasi sering kali memerlukan persetujuan dari parlemen. Ada pula perjanjian yang hanya memungkinkan penerimaan. Contohnya adalah perjanjian yang ditetapkan di bawah naungan Organisasi Pangan dan Pertanian.[69]

Berbagai perjanjian multilateral juga memungkinkan prosedur aksesi, terutama perjanjian yang sudah tidak dapat lagi ditandatangani (misalnya karena tenggat waktunya sudah lewat).[70] Akan tetapi, Pasal 15 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa aksesi hanya diperbolehkan jika prosedur tersebut dimungkinkan oleh perjanjiannya atau apabila negara-negara pihak pada perjanjian tersebut memperbolehkannya.[71] Pada dasarnya, melalui prosedur aksesi, suatu negara dapat bergabung dengan suatu perjanjian dengan menyerahkan dokumen aksesi kepada negara penyimpan.[72] Sementara itu, untuk "cara lain yang disepakati", contohnya adalah "Teks yang mendirikan Komisi Persiapan Perjanjian Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir" tahun 1996 yang ditetapkan melalui sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh negara-negara yang telah menandatangani Perjanjian Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir dan langsung berlaku untuk negara-negara tersebut.[73]

Pensyaratan

Ringkasan

Perspektif

Menurut Pasal 2(1)(d) Konvensi Wina 1969, "pensyaratan" atau "reservasi" (reservation) adalah "pernyataan sepihak, apapun istilah atau sebutan yang dapat diberikan, yang dibuat oleh suatu negara ketika menandatangani, mengesahkan, menerima, menyetujui, atau melakukan aksesi terhadap suatu perjanjian yang bertujuan untuk meniadakan atau mengubah dampak hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu yang terkandung dalam perjanjian itu dalam penerapannya terhadap negara tersebut."[74] Pensyaratan pada dasarnya hanya bisa dilakukan terhadap perjanjian multilateral, karena melakukan pensyaratan terhadap perjanjian bilateral sama saja dengan meminta pihak lain untuk mengubah isi perjanjian.[75] Tujuan pensyaratan adalah agar semakin banyak negara yang mau menandatangani dan mengesahkan suatu perjanjian multilateral.[76]

Pensyaratan tidak sama dengan deklarasi penafsiran (interpretative declarations) yang dikeluarkan oleh suatu negara dengan tujuan agar penafsiran terhadap suatu perjanjian sejalan dengan hukum nasional mereka.[77] Pada dasarnya deklarasi penafsiran tidak memiliki dampak hukum terhadap perjanjian terkait.[78] Sebagai contoh, Britania Raya mengajukan deklarasi penafsiran terhadap Konvensi Hak-hak Anak yang menyatakan bahwa istilah "orang tua" dalam perjanjian tersebut mengacu kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang tua dalam hukum nasional, termasuk orang tua tunggal.[79] Deklarasi penafsiran dapat dipertimbangkan dalam upaya untuk menafsirkan isi dari suatu perjanjian, dan jika deklarasi penafsiran tersebut tidak ditolak, negara lain dapat dianggap telah menerima penafsiran tersebut.[80] Pada praktiknya, terdapat berbagai deklarasi penafsiran yang memiliki dampak hukum layaknya pensyaratan (disebut "pensyaratan tersembunyi" atau disguised reservation). Deklarasi semacam ini akan tetap dianggap sebagai pensyaratan.[81][78]

Pasal 19 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa pensyaratan itu diperbolehkan kecuali jika pensyaratan dilarang oleh perjanjian yang bersangkutan, jika perjanjian tersebut menyatakan bahwa hanya pensyaratan tertentu yang boleh diajukan, dan apabila pensyaratan tersebut bertentangan dengan tujuan dan maksud dari suatu perjanjian.[82] Kemudian, Pasal 20(2) Konvensi Wina menyatakan bahwa pensyaratan terhadap perjanjian plurilateral tidak diperbolehkan apabila maksud dan tujuan dari perjanjian ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memerlukan persetujuan dari semua negara yang terlibat.[41] Sementara itu, Pasal 20(3) Konvensi Wina mengatur pensyaratan untuk perjanjian konstituen. Menurut pasal ini, pensyaratan untuk perjanjian semacam itu memerlukan persetujuan dari semua lembaga yang berwenang di organisasi internasional yang bersangkutan, kecuali jika perjanjiannya memiliki peraturan yang lain.[83]

Konvensi Wina 1969 tidak menjelaskan dampak dari pensyaratan yang tidak diperbolehkan.[84] Hakim Hersch Lauterpacht di Mahkamah Internasional dalam pendapat terpisahnya dalam perkara Case of Certain Norwegian Loans (France v. Norway) (Preliminary Objections) dan Interhandel (Switzerland v. United States of America) (Preliminary Objections) menyatakan bahwa pensyaratan yang tidak memenuhi syarat dapat dipisahkan (severable) dari piagam ratifikasi perjanjiannya.[85] Selain itu, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia dalam perkara Belilos v. Switzerland (1988) menyatakan bahwa deklarasi penafsiran yang dibuat Swiss saat mengesahkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia merupakan pensyaratan yang tidak sah dan dapat diabaikan, sehingga Swiss tetap terikat dengan konvensi tersebut secara utuh.[86][84] Hal yang sama juga disampaikan dalam perkara Loizidou v. Turkey (1995),[87][84] walaupun para hakim dalam perkara tersebut tidak menjelaskan mengapa Mahkamah dapat memisahkan pensyaratan tersebut dari piagam ratifikasinya.[87] Sementara itu, pada tahun 1951, Mahkamah Internasional menyatakan dalam opini nasihat Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide bahwa negara yang mengajukan pensyaratan hanya dapat dianggap sebagai negara pihak dalam suatu perjanjian jika pensyaratan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari suatu perjanjian (dalam perkara ini Konvensi Genosida).[88] [76]

Apabila pensyaratan yang diajukan suatu negara tidak dilarang oleh perjanjian yang bersangkutan, negara lain masih bisa menolak pensyaratan tersebut atas dasar apapun.[89] Pasal 20(4) Konvensi Wina 1969 kemudian menjelaskan bahwa penolakan pensyaratan oleh satu pihak tidak akan membatalkan perjanjian terkait, dan pensyaratan akan langsung berlaku begitu satu negara lain menerima pensyaratan tersebut.[90] Untuk negara yang menolak, Pasal 21(3) Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa pasal yang menjadi subjek pensyaratan tersebut tidak akan berlaku di antara negara pengaju pensyaratan dan negara penolak pensyaratan tersebut.[91] Sementara itu, menurut Pasal 22 Konvensi Wina 1969, negara pengaju pensyaratan bisa mencabut pensyaratan tersebut kapanpun mereka mau kecuali jika perjanjian yang bersangkutan memiliki ketentuan yang lain.[92]

Penafsiran

Ringkasan

Perspektif

Konvensi Wina 1969

Aturan mengenai penafsiran traktat dijabarkan dalam Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina 1969.[93] Kedua pasal ini dianggap melambangkan kebiasaan internasional yang sudah ada dari sebelum tahun 1969 dan mengikat semua.[94][95] Hal ini juga diakui oleh pengadilan-pengadilan seperti Mahkamah Internasional, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Mahkamah Eropa, serta Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia.[96] Oleh sebab itu, aturan dalam kedua pasal ini dapat diterapkan untuk perjanjian-perjanjian yang berada di luar cakupan Konvensi Wina 1969, seperti perjanjian yang dirumuskan oleh pihak-pihak yang tidak mengikuti konvensi tersebut.[97]

Pasal 31 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa "Suatu perjanjian ditafsirkan dengan iktikad baik sesuai dengan pengertian yang lazim diberikan terhadap istilah-istilah dari perjanjian sesuai konteksnya dan berdasarkan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut."[93][98] Pasal ini disebut "aturan umum penafsiran" (general rule of interpretation, dalam bentuk tunggal, yang berarti hanya ada satu aturan).[93][99] Pada dasarnya ada tiga hal yang harus dipertimbangkan, yaitu teks, konteks, serta maksud dan tujuan.[100] Kendati demikian, aturan ini pada dasarnya berfokus pada pendekatan tekstual.[101] Pasal ini juga merupakan penggabungan tiga asas menjadi satu, yaitu asas iktikad baik (yang berasal dari aturan pacta sunt servanda dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969), asas bahwa penafsiran harus mengacu kepada makna teks yang lazim diberikan dan bukan makna khusus, serta asas bahwa makna yang lazim diberikan juga harus mempertimbangkan konteks serta maksud dan tujuan dari suatu perjanjian.[102] "Makna yang lazim diberikan" sendiri bukan berarti bahwa makna tersebut harus sesuai dengan pemahaman awam, tetapi pemahaman yang lazim di antara orang yang cukup tahu soal istilah yang bersangkutan.[103]

Penafsiran yang didasarkan pada Pasal 31 Konvensi Wina 1969 dimulai dengan mencari makna yang lazim dari suatu teks. Biasanya pengadilan-pengadilan internasional menggunakan kamus untuk mencari makna ini, walaupun kamus sering kali mencatat semua makna yang ada dan bukan hanya makna yang lazim.[104] Setelah itu, penafsir harus melihat konteksnya, dan hal ini diatur dalam Pasal 31(2) Konvensi Wina 1969.[105] Seluruh isi dari perjanjian dapat dianggap sebagai konteks, termasuk mukadimah, lampiran, protokol, dan judulnya. Keberadaan koma bahkan bisa menentukan makna suatu pasal.[106] Selain itu, terdapat dua dokumen di luar traktat yang dapat dianggap sebagai konteks, yaitu perjanjian dan instrumen yang berhubungan dengan proses penyimpulan suatu perjanjian.[107] Pasal 31(3) juga menyebutkan dokumen lain yang dapat dipertimbangkan bersamaan dengan konteks, yaitu: 1) perjanjian yang dibuat sesudahnya terkait dengan penafsiran traktat atau penerapannya, 2) praktik setelahnya yang menghasilkan kesepakatan dalam menafsirkan traktatnya, dan 3) aturan-aturan hukum internasional lain yang mungkin dapat diberlakukan.[108] Sementara itu, "maksud dan tujuan" dari suatu perjanjian bisa dinyatakan secara gamblang dalam mukadimah atau pasalnya (misalnya Pasal 1 Piagam PBB).[109] Namun, "maksud dan tujuan" tidak bisa dipakai untuk mengubah makna yang lazim diberikan kepada suatu istilah.[110]

Pasal 32 Konvensi Wina 1969 juga memperbolehkan penggunaan cara penafsiran tambahan (supplementary means of interpretation) untuk memastikan hasil dari penafsiran yang telah dilakukan sesuai dengan Pasal 31, atau apabila penafsiran tersebut menghasilkan makna yang "rancu atau kabur" (ambiguous or obscure) atau "mustahil atau tidak masuk akal" (manifestly absurd or unreasonable). Namun, tujuan utama dari cara penafsiran tambahan ini adalah untuk menerangkan makna yang didapat dari Pasal 31, dan Pasal 32 tidak boleh dijadikan sebagai titik awal.[111] Selain itu, menurut pakar hukum internasional Makane Moïse Mbengue, penggunaan istilah supplementary (tambahan) dan may (dapat) dalam Pasal 32 menunjukkan bahwa metode ini hanya bersifat melengkapi saja, dan penafsir memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan menggunakan metode ini atau tidak.[112] Dokumen persiapan perjanjian (travaux préparatoires) sendiri adalah satu contoh yang disebutkan secara gamblang oleh Pasal 32.[113] Terdapat beberapa cara penafsiran tambahan lain yang dapat dipakai untuk membantu proses penafsiran, contohnya adalah argumentum a contrario (penafsiran yang didasarkan pada penalaran bahwa penulis perjanjian akan membuat perumusan secara gamblang jika itu memang makna yang diinginkan oleh mereka).[113][114]

Sementara itu, perjanjian multilateral sering kali dirumuskan dalam beberapa bahasa. Pasal 33 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa semua versi resmi dari suatu perjanjian dianggap berkedudukan sama, bahkan jika ada perbedaan makna di antara versi-versi tersebut, kecuali jika negara-negara pihak dalam perjanjian tersebut membuat ketentuan yang lain (misalnya menjadikan salah satu bahasa sebagai versi yang paling otoritatif).[115][116] Aturan dalam pasal ini juga dianggap melambangkan kebiasaan internasional.[96]

Metode lain

Aturan penafsiran dalam Konvensi Wina 1969 bukanlah satu-satunya aturan yang dapat dipakai. Di luar itu terdapat berbagai macam asas, misalnya asas in dubio mitius atau asas penafsiran yang terbatas. Berdasarkan asas ini, jika isi suatu perjanjian menuai keraguan, tafsir yang sebaiknya dipilih adalah tafsir yang membebankan lebih sedikit kewajiban kepada negara. Asas ini diterapkan oleh Mahkamah Tetap Internasional dalam perkara Wimbledon dan Free Zone.[117] Contoh lain adalah aturan efektivitas yang menyatakan bahwa isi perjanjian perlu ditafsirkan sedemikian rupa agar setiap bagian dari isinya memiliki makna. Asas ini diterapkan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara CERD (Georgia v. Russia), serta oleh Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia dalam perkara US–Gasoline.[118]

Pendekatan statis dan dinamis

Dari segi cakupan waktu, terdapat dua macam pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya pencarian makna suatu perjanjian, yaitu pendekatan statis dan dinamis. Pendekatan statis (juga disebut principle of contemporaneity) menegaskan bahwa isi perjanjian sepatutnya ditafsirkan sesuai dengan makna yang terkandung pada masa ketika perjanjian tersebut dirumuskan.[119][120] Pendekatan ini pernah digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam beberapa perkara, misalnya Dispute Regarding Navigational and Related Rights.[121] Di sisi lain, pendekatan dinamis (juga disebut "penafsiran evolutif" atau "evolusioner") mengacu kepada makna pada masa ketika penafsiran tersebut dilakukan.[119][122] Di balik pendekatan ini terdapat keyakinan bahwa makna dari suatu perjanjian akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pendekatan ini pernah digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara Aegean Sea Continental Shelf dan dalam opini nasihat Namibia, serta oleh Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia dalam perkara US–Shrimp dan China–Publications and Audiovisual Products.[121][e] Di tingkat regional, pengadilan yang mengamalkan pendekatan dinamis dalam putusan-putusannya adalah Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Mereka menganggap Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia sebagai suatu "instrumen hidup", sehingga mereka menafsirkan isinya sesuai dengan zaman.[123]

Amendemen

Ringkasan

Perspektif

Amendemen untuk perjanjian bilateral biasanya dapat dirundingkan oleh kedua negara yang terikat dengan perjanjian tersebut. Namun, amendemen untuk perjanjian multilateral lebih sulit untuk dilakukan akibat banyaknya negara yang terlibat, padahal perjanjian multilateral bisa bertahan untuk waktu yang lama dan acap kali perlu diamendemen untuk menyesuaikan dengan perubahan terkini. Sebelum meletusnya Perang Dunia II, amendemen perjanjian biasanya perlu disetujui oleh semua pihak yang terlibat, dan jarang perjanjian multilateral yang punya prosedur amendemen. Akibat sulitnya memperoleh persetujuan dari semua pihak, mulai muncul kebiasaan baru, yaitu memberlakukan amendemen hanya untuk negara yang mau terikat dengannya.[124] Sebagai contoh, Konvensi Warsawa 1929 (mengenai pengangkutan udara) diamendemen oleh Protokol tahun 1955 dan 1971 dan kemudian oleh empat Protokol Tambahan pada tahun 1975. Masing-masing protokol hanya berlaku untuk negara yang menyatakan kesediaannya untuk terikat.[125]

Dalam proses perumusan Konvensi Wina 1969, Komisi Hukum Internasional menyadari masalah ini, sehingga Pasal 39 Konvensi Wina 1969 hanya menjabarkan aturan dasar yang berlaku. Pasal ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat diamendemen lewat kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat.[125] Pada praktiknya, terdapat berbagai macam cara untuk mengamendemen perjanjian multilateral (tergantung ketentuan dari perjanjian tersebut). Salah satunya adalah melalui mekanisme amendemen yang mengikat secara hukum di dalam suatu perjanjian. Misalnya, Pasal 108 Piagam PBB mengatur bahwa amendemen akan mulai berlaku untuk semua anggota jika amendemen tersebut ditetapkan oleh dua per tiga anggota Majelis Umum dan diratifikasi oleh dua per tiga anggota PBB, termasuk semua anggota tetap Dewan Keamanan.[126] Cara lain yang lebih cepat bisa dilihat dalam Pasal 21(3) Customs Treatment of Pool Containers Convention 1994 yang menyatakan bahwa amendemen yang disarankan oleh Komite Konvensi tersebut akan berlaku untuk semua negara anggota dalam waktu tiga bulan setelah habisnya tenggat waktu selama delapan belas bulan apabila tidak ada anggota yang menolak selama tenggat waktu tersebut.[127]

Pengakhiran, penangguhan, dan penarikan

Ringkasan

Perspektif

Konvensi Wina 1969 juga mengatur prosedur pengakhiran (termination), penangguhan (suspension), atau penarikan (withdrawal) dari suatu perjanjian. Pada dasarnya "pengakhiran" digunakan dalam konteks perjanjian bilateral karena keputusan salah satu pihak untuk mengakhiri keterlibatannya dalam perjanjian semacam itu juga akan mengakhiri perjanjiannya. Di sisi lain, "penarikan" dipakai dalam konteks perjanjian multilateral sebab penarikan salah satu pihak tidak akan mengakhiri perjanjiannya.[128] Pasal 54 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian: a) sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut, atau b) kapanpun dengan persetujuan dari negara pihak lainnya.[129] Contoh perjanjian yang memiliki pasal yang memperbolehkan penarikan adalah Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman 1997, seperti yang diatur dalam Pasal 23.[130]

Namun, beberapa perjanjian tidak memiliki ketentuan mengenai pengakhiran ataupun penarikan diri, contohnya adalah Konvensi Genosida.[131] Dalam keadaan seperti ini, Pasal 56(1) Konvensi Wina 1969 melarang pengakhiran atau penarikan dari suatu perjanjian kecuali jika pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sejak awal mempunyai iktikad untuk menerima kemungkinan pengakhiran atau penarikan, atau jika hak pengakhiran atau penarikan tersirat dalam perjanjiannya.[132] Sebagai contoh, pada Agustus 1997, Korea Utara mencoba menarik diri dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (bahasa Inggris: International Covenant on Civil and Political Rights, disingkat ICCPR), sebuah perjanjian hak asasi manusia. Perjanjian ini sama sekali tidak menyebutkan soal kemungkinan untuk menarik diri.[133] Badan traktat untuk perjanjian ini, Komite Hak Asasi Manusia, menegaskan dalam General Comment No. 26 bahwa sedari awal pihak-pihak yang terlibat dalam ICCPR memang tidak mengakui kemungkinan penarikan, sehingga negara-negara anggota ICCPR tidak dapat menyatakan keluar dari perjanjian ini. Selain itu, Komite Hak Asasi Manusia menambahkan bahwa ICCPR merupakan perjanjian yang berisikan hak-hak universal yang berlaku untuk semua, sehingga perjanjian ini tidak bersifat sementara layaknya perjanjian-perjanjian lain yang memungkinkan negara untuk menarik diri.[134] Sementara itu, Pasal 59(1) Konvensi Wina 1969 mengatur mekanisme pengakhiran dan penangguhan melalui perjanjian yang baru. Hal ini diperbolehkan asalkan perjanjian yang baru memang dimaksudkan untuk mengatur hal yang sama dengan perjanjian yang lama, atau jika isi perjanjian yang baru bertentangan dengan isi perjanjian lama dan keduanya tidak bisa diterapkan pada saat yang sama.[135]

Terdapat pula hal-hal lain yang memungkinkan pengakhiran, penangguhan, atau penarikan. Pasal 60 Konvensi Wina 1969 memungkinkan pengakhiran atau penangguhan suatu perjanjian apabila salah satu pihak telah melanggar isi dari perjanjian tersebut. Apabila perjanjiannya adalah perjanjian multilateral, pihak-pihak lain harus membuat kesepakatan secara bulat untuk menangguhkan atau mengakhiri perjanjiannya ataupun keterlibatan pelanggar dengan perjanjian tersebut.[136] Pelanggaran sendiri tidak hanya memberikan hak pengakhiran ataupun penarikan; jika pelanggaran menimbulkan kerugian, negara yang dirugikan punya hak untuk mengambil tindakan balasan atau menuntut kompensasi di pengadilan internasional.[137] Pasal 61 Konvensi Wina 1969 memperbolehkan pengakhiran atau penarikan apabila kewajiban dari suatu perjanjian sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan karena objek yang penting untuk pelaksanaan tersebut sudah hilang atau hancur.[138] Contoh yang disebutkan oleh Komisi Hukum Internasional dalam hal ini adalah tenggelamnya suatu pulau atau mengeringnya suatu sungai.[139] Sementara itu, Pasal 62 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa perubahan keadaan yang mendasar (rebus sic stantibus) hanya dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian apabila keadaan tersebut memang melandasi iktikad negara untuk terikat dengan perjanjian, dan jika dampak dari perubahannya besar sehingga mengubah kewajiban yang masih harus ditunaikan. Contohnya dapat dilihat dalam perkara Racke di Mahkamah Eropa. Mahkamah ini membenarkan Keputusan Dewan Menteri tahun 1991 yang mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Komunitas Eropa-Yugoslavia 1980 akibat Perpecahan Yugoslavia yang dianggap sebagai perubahan keadaan yang mendasar.[140] Secara keseluruhan, Mahkamah Internasional dalam perkara Gabčíkovo–Nagymaros mengakui bahwa Pasal 60-62 Konvensi Wina 1969 melambangkan kebiasaan internasional.[137]

Suksesi perjanjian

Ringkasan

Perspektif

Ketika suatu negara baru terbentuk setelah memisahkan diri dari negara lain atau sebagai pengganti dari suatu negara yang telah dibubarkan, muncul pertanyaan apakah perjanjian-perjanjian yang pernah diratifikasi oleh negara pendahulu juga mengikat negara yang baru terbentuk tersebut. Hal ini tidak diatur dalam Konvensi Wina 1969.[141][142] Konvensi yang berisi tentang pewarisan perjanjian adalah Konvensi Wina tentang Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional tahun 1978, tetapi perjanjian ini baru mulai berlaku pada tahun 1996 dan jumlah negara yang meratifikasinya tidaklah banyak; pada akhir tahun 2006, jumlah negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut hanya 21. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara menganggap perjanjian ini tidak relevan untuk mereka, terutama karena era dekolonisasi sudah berakhir.[143] Walaupun begitu, dalam sejarah, terdapat beberapa contoh suksesi perjanjian oleh negara pewaris, seperti pembubaran Uni Soviet dan pewarisan perjanjian-perjanjiannya oleh Federasi Rusia. Sementara itu, negara-negara yang memisahkan diri dari negara lain (terutama dalam konteks dekolonisasi) sering kali mengikuti asas tabula rasa yang berarti bahwa negara tersebut harus meratifikasi kembali perjanjian-perjanjian yang ingin diikutinya.[141]

Menurut pakar hukum internasional Anthony Aust, terdapat beberapa kebiasaan internasional yang terkait dengan suksesi perjanjian. Pada dasarnya negara baru tidak langsung mewarisi perjanjian yang subjeknya berkaitan dengan hubungan politik negara pendahulu dengan negara lain, contohnya adalah perjanjian persekutuan. Negara yang baru terbentuk akan mewarisi perjanjian yang berkaitan dengan status wilayah atau navigasi sungai, contohnya adalah negara-negara bekas Yugoslavia yang mewarisi keterlibatan Yugoslavia dalam Perjanjian Negara Austria tahun 1955. Jika suatu negara menjadi bagian dari negara lain (seperti Jerman Timur yang bersatu dengan Jerman Barat pada tahun 1990), perjanjian yang sebelumnya diikuti oleh negara yang bergabung tidak akan diwarisi oleh negara yang menerima penggabungan tersebut, kecuali jika peristiwa yang terjadi adalah penyatuan yang sesungguhnya di antara dua negara (seperti penyatuan Republik Yaman dengan Republik Demokratik Rakyat Yaman pada tahun 1990). Negara baru biasanya tidak langsung mewarisi perjanjian multilateral dan mereka bebas untuk memilih apakah akan mewarisinya atau tidak.[144]

Ketidakabsahan

Ringkasan

Perspektif

Perjanjian internasional juga dapat dianggap tidak absah akibat hal-hal tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 46–53 dan 64 Konvensi Wina 1969, walaupun pada praktiknya pasal-pasal ini sangat jarang dipakai oleh negara-negara untuk menyatakan batal suatu perjanjian.[145] Pasal 46 Konvensi Wina 1969 berisi tentang pelanggaran hukum nasional mengenai wewenang untuk menyimpulkan perjanjian (ultra vires). Pelanggaran semacam ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan suatu perjanjian tidak absah kecuali jika pelanggaran tersebut nyata dan berkaitan dengan aturan hukum nasional yang penting dan mendasar. Contohnya adalah ketika suatu wilayah seberang laut membuat perjanjian dengan negara lain tanpa seizin pemerintah pusat.[146] Sementara itu, Pasal 47 Konvensi Wina 1969 membahas utusan negara yang lalai dalam mematuhi batasan-batasan terhadap wewenangnya untuk mengikatkan negara pada perjanjian. Kelalaian ini juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menyatakan suatu perjanjian tidak absah kecuali jika batasan tersebut sudah diberitahukan kepada negara lain yang terlibat dalam perundingan sebelum sang utusan menyatakan iktikad untuk terikat. Namun, aturan ini hanya relevan untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi karena negara masih punya kesempatan untuk membatalkan tindakan utusan yang melanggar wewenang.[147]

Suatu perjanjian juga bisa dianggap tidak absah apabila terdapat kekeliruan di dalamnya (Pasal 48), jika suatu negara menggunakan cara curang untuk membujuk negara perunding lainnya untuk menyimpulkan perjanjian (Pasal 49), serta apabila pernyataan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian diperoleh dari korupsi dengan perwakilan negara lain (Pasal 50) atau dengan paksaan (Pasal 51).[148] Selain itu, menurut Pasal 52 Konvensi Wina 1969, suatu perjanjian juga dinyatakan batal apabila perjanjian tersebut dibuat dengan ancaman penggunaan kekuatan yang melanggar asas hukum internasional seperti yang tercantum dalam Pasal 2(4) Piagam PBB.[149]

Penyusun perjanjian internasional juga harus memastikan bahwa isi dokumennya tidak bertentangan dengan jus cogens, yaitu norma wajib yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (contohnya adalah pelarangan genosida, perbudakan, dan penyiksaan).[150] Pasal 53 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa perjanjian seperti itu dianggap batal pada saat penyimpulannya. Di samping itu, Pasal 64 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa perjanjian yang bertentangan dengan norma jus cogens yang langsung terbentuk akan langsung dianggap batal dan berakhir.[151]

Penyimpanan, pendaftaran, dan publikasi

Ringkasan

Perspektif

Perjanjian bilateral biasanya memiliki dua versi asli yang ditandatangani oleh kedua negara, dan masing-masing negara menyimpan salah satu dari kedua dokumen tersebut. Kadang-kadang ada juga perjanjian bilateral yang hanya memiliki satu versi asli, dan dalam keadaan seperti ini kedua negara akan menentukan negara mana yang akan menyimpan perjanjian ini, atau mereka juga dapat meminta agar negara ketiga atau organisasi internasional menyimpan perjanjian tersebut.[152] Sementara itu, untuk perjanjian multilateral, biasanya satu pihak akan ditunjuk sebagai penyimpannya, baik itu salah satu negara, organisasi internasional, ataupun petugas administratif utama dari organisasi tersebut.[153] Sebagai contoh, Piagam PBB kini disimpan di arsip pemerintah Amerika Serikat.[154] Negara yang menjadi penyimpan diwajibkan oleh Pasal 76(2) Konvensi Wina 1969 untuk bertindak secara imparsial dan membedakan antara kepentingan nasional dengan peranannya sebagai penyimpan.[155] Fungsi-fungsi utama dari penyimpan dijabarkan dalam Pasal 77(1) Konvensi Wina 1969, contohnya adalah mempersiapkan salinan naskah asli yang tersertifikasi, menerima penandatanganan suatu perjanjian, memeriksa apakah penandatanganan dokumen sudah sesuai dengan prosedur, serta mendaftarkan perjanjian di Sekretariat PBB.[156]

Pasal 102(1) Piagam PBB menyatakan apabila suatu perjanjian yang dibuat oleh negara anggota mulai berlaku, perjanjian tersebut harus didaftarkan kepada Sekretariat PBB sesegera mungkin dan lalu diterbitkan. Pasal 80 Konvensi Wina 1969 juga mewajibkan hal yang sama. Aturan semacam ini dimaksudkan untuk menghindari praktik perjanjian rahasia seperti pada Periode Antarperang.[157] Setelah perjanjian didaftarkan kepada PBB, perjanjian ini akan diterbitkan di United Nations Treaty Series (UNTS). Pada akhir tahun 2006, UNTS memiliki 2.300 volume yang terdiri dari setidaknya 50.000 perjanjian yang telah didaftarkan.[158] Negara-negara juga memiliki aturannya tersendiri terkait dengan penerbitan perjanjian, dan hal ini bergantung pada hukum yang berlaku di negara masing-masing. Banyak negara yang menerbitkan perjanjian mereka dalam bentuk jurnal atau treaty series resmi.[159]

Traktat dalam hukum nasional

Ringkasan

Perspektif

Status hukum traktat dalam hukum nasional bergantung pada hukum tata negara masing-masing. Secara umum terdapat dua pendekatan yang sering diterapkan, yaitu monisme dan dualisme. Monisme mengasumsikan bahwa hukum internasional dan nasional merupakan bagian dari satu tatanan hukum yang sama.[160] Oleh sebab itu, suatu perjanjian dapat langsung menjadi bagian dari hukum nasional tanpa perlu diperundangkan terlebih dahulu. Di negara yang menganut paham monisme, biasanya perjanjian perlu disetujui oleh parlemen. Setelah disetujui, isi perjanjian tersebut dianggap sebagai hukum yang berkedudukan lebih tinggi daripada undang-undang nasional.[161] Contoh negara dengan pendekatan monisme adalah Prancis dan Belanda.[162] Sementara itu, pendekatan dualisme menganggap bahwa hukum nasional dan internasional merupakan dua tatanan hukum yang terpisah.[160] Maka dari itu, negara yang menganut paham dualisme tidak memberikan status khusus kepada traktat. Aturan-aturan di dalam traktat hanya dapat dianggap sebagai hukum nasional apabila isi traktat tersebut sudah diperundangkan terlebih dahulu.[163] Contohnya adalah Britania Raya; setelah negara tersebut meratifikasi Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, konvensi tersebut baru dianggap memiliki kekuatan hukum di dalam hukum nasional sesudah Parlemen Britania Raya mengesahkan Human Rights Act 1998.[164]

Keterangan

- Jarang perjanjian yang diberi nama seperti ini, dan umumnya istilah ini digunakan untuk perjanjian sementara. Lihat Aust 2007, hlm. 31

- Untuk kesepakatan yang tidak mengikat secara hukum, terdapat berbagai macam istilah yang digunakan, seperti "soft law", "perjanjian de facto", "komitmen politik", atau "kesepahaman informal". Lihat Schmalenbach 2012, hlm. 43 dan Aust 2007, hlm. 21

- Dalam konteks Organisasi Perdagangan Dunia, "perjanjian plurilateral" adalah perjanjian yang hanya mengikat anggota-anggota yang memutuskan untuk ikut dengan perjanjian tersebut. Perjanjian ini terkandung dalam Lampiran 4 Persetujuan Marrakesh atau "Perjanjian WTO", dan di dalamnya terdapat dua perjanjian, yaitu Perjanjian tentang Perdagangan Pesawat Sipil dan Perjanjian tentang Pengadaan Pemerintah. Lihat Van den Bossche & Zdouc 2017, hlm. 53 dan Schmalenbach 2012, hlm. 34

- Final Act adalah dokumen resmi yang mencatat hasil dari suatu konferensi internasional. Lihat Aust 2007, hlm. lvi

- Sebagai contoh, dalam perkara US-Shrimp, istilah "sumber daya alam" (natural resources) dianggap memiliki cakupan yang umum dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh sebab itu, Badan Banding berpendapat bahwa istilah tersebut dapat juga mencakup sumber daya hidup seperti hewan. Lihat Marceau 2018, hlm. 804-809

Catatan kaki

Daftar pustaka

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.