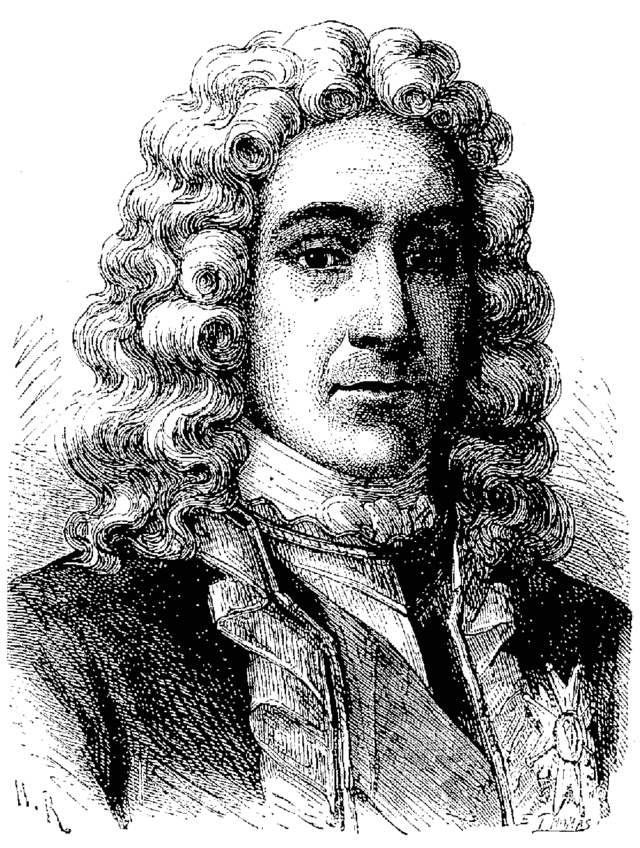

Jean-Florent de Vallière

général français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Jean-Florent de Vallière, né le à Paris et mort le dans la même ville, est lieutenant général d'artillerie sous les règnes de Louis XIV et Louis XV. Il fut également rédacteur du règlement d'artillerie du , qui uniformisa les calibres en usage dans l'armée française et préfigura le système Gribeauval.

Jean-Florent de Vallière

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Activités |

Militaire, mathématicien, maréchal |

| Enfant |

| Membre de | |

|---|---|

| Arme |

Artillerie (d) |

| Grade militaire | |

| Conflit |

États de service

Résumé

Contexte

La guerre de succession d'Autriche

Nommé cadet (élève-officier) d'un régiment d'artillerie en 1688[1], Vallière prend part à toutes les campagnes de la dernière partie du règne de Louis XIV. La Biographie universelle ancienne et moderne rapporte qu'il a eu part à 60 sièges et à 10 grandes batailles[1]. Il commande en chef l'artillerie au siège du Quesnoy, en 1715[1], et avec 34 pièces d'artillerie il en détruit 80 en 24 heures. Cet exploit lui vaut le grade de brigadier des armées du roi. Il est fait maréchal de camp en 1719, et directeur général d'artillerie l'année suivante[1].

Le système Vallière

Par ordonnance royale du , le ministre Le Blanc réorganise l'artillerie. Tout ce que compte le pays en canonniers, bombardiers, mineurs et ouvriers, est rassemblé à Vienne dans le Dauphiné.

Les deux anciennes formations d'artillerie du pays, le Régiment Royal-Artillerie et le Royal Bombardiers, sont répartis en cinq bataillons à huit compagnies de cent hommes[2][source insuffisante]. Le maréchal de Vallière est chargé de désigner les cinq chefs de corps et d’arrêter les détails techniques de la réorganisation de l'artillerie française : il est ainsi le créateur des premières écoles d'artillerie de la Fère, de Châlon, d'Auxonne, etc. Il fait établir les premières tables de fabrication qui fixent pour chaque type de canon, le poids de la bouche à feu, les formes et les emplacements de ses organes principaux (anses, tourillons, etc.)[3].

Le général de Vallière uniformise les calibres, et en réduit le nombre à cinq[1]. Il calcule le premier les effets de la poudre dans les mines, et améliore substantiellement la technique de coulée des canons, qui s'appuyait traditionnellement sur le procédé de Jean-Jacques Keller. C’est ainsi que naît le « système de Vallière »[4], qui annonce par son inspiration pragmatique et son souci de standardisation, le système Gribeauval. Une nouvelle ordonnance royale () officialise l'application du système Vallière en France.

Ce système des pièces longues, vivement contesté après la mort de Vallière, sera défendu par son fils, Joseph-Florent de Vallière[5] (qui dirigera le siège de Bergen-op-Zoom en 1747). Il est reçu à l'académie des sciences le , associé libre, premier titulaire de l'une des deux places créées le [6]. Il est également nommé grand-croix de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1739 et membre de l'Académie de marine en tant que membre honoraire en 1752[1].

Lors d'un passage dans la ville de Lyon, de Vallière (successeur de Vauban) découvre un jeune homme passionné par l'exploitation des mines. Son talent est si remarquable et si précieux qu'il décide de l'envoyer à la capitale parfaire ses connaissances, à l'école des ponts et chaussées[7]. Ce jeune homme n'est autre que Gabriel Jars (1732-1769) dit le jeune (futur membre de l'académie des sciences à qui l'on doit les débuts de la révolution dans l'industrie du fer)[8].

Charge de poudre des canons

Jusqu'alors, la charge de poudre était introduite, par la gueule des canons, à l'aide d'une cuillère à long manche, la lanterne. Cette opération était entachée par l'imprécision de la quantité de poudre utilisée. De Vallière lui substitue l'utilisation de sachets qui sont à l'origine des gargousses[3].

Fin de carrière

Lors de la Guerre de Succession d'Autriche, il est lieutenant général. C'est en cette qualité qu'au cours de la campagne de 1743, il se distingue à la bataille de Dettingen[9].

Famille

- François de Vallière marié à Marie de Saint-Fochon,

- Jean de Vallière, capitaine de cavalerie, marié en 1667 à Madeleine Huet de Harleville,

- Jean-Florent de Vallière (1667-1759) marié en premières noces en 1713 avec Gabrielle Trudaine, et secondes noces en 1714 avec Marguerite Martin, du Quesnoy (-1763), dont :

- Joseph-Florent de Vallière (1717-1776) marié en 1765 avec Marie Louise Victoire du Bouchet de Sourches (1739-1794),

- Henry Louis de Vallière (1767-1803)

- Charlotte de Vallière (1768-1802) mariée en 1796 à Pierre Robert Bobierre (-1831), docteur en médecine,

- Marie Élisabeth Élisa Bobierre de Vallière, propriétaire du château d'Alincourt, mariée en 1819 avec Victor Urbain Rémond (1773-1859), baron de l'Empire,

- Charles Yorrick Bobierre de Vallière marié en 1833 avec Françoise Laure Barbaud (1814-1886). Il est autorisé à relever le nom de Vallière par décret du .

- Marguerite de Vallière (1718-1788) mariée à Charles Penot de Tournière (1718-1772),

- Louis-Florent de Vallière (en) (1719-1775)[10], chevalier de Vallière, gouverneur de la Martinique et gouverneur de Saint-Domingue en 1772.

- Joseph-Florent de Vallière (1717-1776) marié en 1765 avec Marie Louise Victoire du Bouchet de Sourches (1739-1794),

- Jean-Florent de Vallière (1667-1759) marié en premières noces en 1713 avec Gabrielle Trudaine, et secondes noces en 1714 avec Marguerite Martin, du Quesnoy (-1763), dont :

- Jean de Vallière, capitaine de cavalerie, marié en 1667 à Madeleine Huet de Harleville,

Publication

- Mémoire sur les charges et les portées des bouches à feu, au sujet des observations du sieur Belidor, par rapport aux épreuves faites à son instigation en 1740, Paris, Impr. Royale, , 43 p., grand in-8o (OCLC 458336506, BNF 31525090, SUDOC 100106218, présentation en ligne, lire en ligne).

Hommage

Exposé au Salon de peinture et de sculpture de 1753 et conservé au musée de Tours[11], un buste est réalisé par le sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne (1704-1778)[12],[13].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.