Histoire de l'alphabet phonétique international

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

L’histoire de l’alphabet phonétique international et de l’Association phonétique internationale débute à la fin du XIXe siècle avec la création de l’association avec comme objectif de créer un système capable de transcrire les sons des langues. L’association est fondée par des professeurs de langue britanniques et français sous la direction de Paul Passy à Paris en 1886 sous le nom Dhi Fonètik Tîcerz' Asóciécon.

La première version de l’API, publiée en 1888, est inspirée de l’alphabet romique d’Henry Sweet, lui-même élaboré à partir de l’alphabet phonotypique d’Isaac Pitman et du Palæotype d’Alexander John Ellis.

L’API a connu plusieurs révisions au cours des années dont principalement en 1927, 1928, 1932, 1938, 1947, 1976, 1989, 1993 et 2005.

Évolutions de l'IPA

Résumé

Contexte

XIXe siècle

- Débuts

En 1886, un groupe de professeurs de langues et linguistes fonde le groupe Dhi Fonètik Tîcerz' Asóciécon ou The Phonetic Teachers Association qui deviendra l’Association phonétique internationale, avec son journal Dhi Fonètik Tîtcer ou The Phonetic Teacher. Ce journal définit un ensemble de symboles à utiliser dans l’étude des langues. Initialement le même symbole peut avoir des valeurs phonétiques différentes dans différentes langues, par exemple ‹ ɴ › peut représenter le ‹ ng › anglais /ŋ/ ou ‹ gn › français /ɲ/.

En 1888 et 1889, les valeurs des symboles sont uniformisées pour représenter les mêmes sons dans différentes langues[1].

Le premier tableau est publié par Paul Passy en 1888.

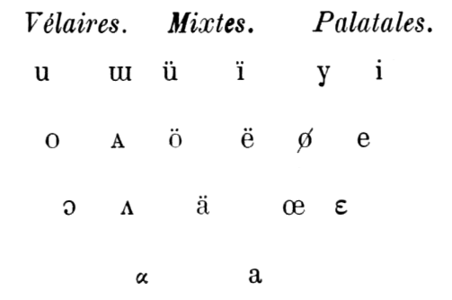

- Présentations des voyelles et consonnes en 1890 :

- Voyelles API en 1890.

- Consonnes API en 1890.

Le symbole actuel du coup de glotte ‹ ʔ › remplace l’apostrophe ‹ ʼ › sur le tableau de l’alphabet en couverture arrière du Maître phonétique de .

Le symbole r culbuté ‹ ɹ ›, déjà présent dans le tableau des consonnes publié dans un ouvrage de Paul Passy en 1890, est utilisé dans une correspondance de L. E. Menger dans le Maître phonétique de décembre 1893[2].

Le symbole epsilon culbuté ‹ ᴈ › est brièvement utilisé en 1895 et 1896 pour le ʿayn arabe, c’est-à-dire la consonne fricative pharyngale voisée, avant d’être remplacé par la petite capitale q ‹ ꞯ ›.

- 1895

En , après un vote entre quatre propositions (‹ ![]() › et ‹ q ›, ‹

› et ‹ q ›, ‹ ![]() › et ‹ ɡ ›, ‹ ɡ › et ‹

› et ‹ ɡ ›, ‹ ɡ › et ‹ ![]() ›, ‹

›, ‹ ![]() › et ‹ ɣ ›) la consonne occlusive vélaire voisée et la consonne fricative vélaire voisée sont respectivement représentées avec le g cursif ‹ ɡ › et le g à boucle ‹

› et ‹ ɣ ›) la consonne occlusive vélaire voisée et la consonne fricative vélaire voisée sont respectivement représentées avec le g cursif ‹ ɡ › et le g à boucle ‹ ![]() ›[3].

›[3].

- 1898

Les symboles ‹ ɪ, ᴜ, ʏ › sont adoptés[4].

XXe siècle

- 1900

En 1900, le conseil de l’Association phonétique internationale adopte le changement suivant[5] :

- le g barré ‹ ǥ ›, proposé par Cloos, est adopté pour représenter la fricative vocalique vélaire, remplaçant ainsi le g à boucle ‹

›.

›.

- 1905

Le symbole petite capitale u ‹ ᴜ › est remplacé par le symbole upsilon latin ‹ ʊ › dans le tableau des symboles.

L’édition des Principles de l’Association phonétique internationale publiée en 1905 mentionne des symboles préférés ou suggérés par certains auteurs[6]:

- ‹ ɵ, ʚ › préférés par certains auteurs allemands comme alternatives aux symboles ‹ ø, œ › ;

- ‹ ᵷ, ʒ › pour les fricatives dentales du tcherkesse ;

- ‹ σ › pour la sifflante labialisée utilisée dans quelques langues bantoues ;

- ‹ ɴ › pour la nasale uvulaire des Eskimos ;

- ‹ * › après une consonne pour les claquements hottentots.

- 1908

L’édition de l’Exposé des principes de 1908 mentionne, elle aussi, ces symboles suggérés avec en plus les symboles suivants[7] :

- les affriquées représentés à l’aide du ligature tirant ‹ t͜s, d͜z, t͜ʃ, d͜ʒ › ou ‹ t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ › ;

- la lettre ‹ ɾ › pour le r formé d’un seul coup de langue ;

- la lettre ‹ ɒ › pour la voyelle très ouverte de l’anglais not, saw quand on veut la distinguer du ‹ ɔ › ;

- la lettre ‹ ł › (avec la barre oblique inversée) pour un l lingual vélarisé.

- 1909

En 1909, deux modifications sont apportées à l’alphabet de l’association[8] ;

- la lettre ‹ ř › pour la roulée fricative tchèque ;

- la lettre ‹ ɛ̈ › pour un [ɛ] retiré[Quoi ?], remplaçant ‹ ä ›.

D’autres propositions (pour la notation des affriquées ‹ t͜s, d͜z, t͜ʃ, d͜ʒ › ou ‹ t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ ›, le r formé d’un seul coup de langue ‹ ɾ ›, la voyelle ouverte de l’anglais not, saw ‹ ɒ ›, et le l lingual vélarisé ‹ ł ›)[9] sont rejetées mais leurs emplois est autorisé.

- 1911

En 1911, le point suscrit ‹ ̇ › est adopté pour indiquer la palatalisation (mais seulement pour les cas demandant une transcription minutieuse)[10].

Henry Buergel Goodwin utilise les symboles oméga ‹ ω ›, u à encoche (comme ꭐ sans point) et khi ‹ χ › dans la transcription du suédois dans Le Maître phonétique de septembre-octobre 1911[11].

- 1912

Dans les Principles publiés en 1912, des symboles proposés auparavant sont utilisés[12] :

- les ligatures tirants ‹ ͡ › et ‹ ͜ › pour transcrire les affriquées ;

- les symboles ‹ σ, ƍ › pour les fricatives labiales.

Plusieurs symboles y sont mentionnés comme étant préférés ou suggérés par certains auteurs, dont notamment :

- ‹ ɱ › pour une consonne nasale labio-dentale ;

- ‹ pʽ, tʽ ›, etc. pour les [p, t], etc. aspirés ;

- ‹ ɵ, ʚ › comme alternatives aux symboles ‹ ø, œ › ;

- ‹ ɒ › pour la voyelle anglaise de not ;

- ‹ ɾ › comme variété du [r].

Henry Buergel Goodwin propose les symboles « oméga rond » ‹ ɷ ›, u à encoche (comme ꭐ sans point) et khi ‹ χ › pour des sons suédois dans le Maître phonétique de mai-juillet 1912[13].

- 1921

Dans L’Écriture phonétique internationale de 1921 :

- ‹ χ › remplace déjà ‹ ᴚ › et ‹ ɤ › remplace la petite capitale a culbuté‹ ᴀ › avant que ceux-ci ne soient officiellement approuvés en 1928 ;

- le tilde inscrit peut être utilisé pour les consonnes vélarisées, dont les emphatiques de l’arabe: ‹ ᵵ, ᵭ ›, etc. La lettre ‹ ɫ › peut être utilisée pour un l vélarisé en anglais ou pour le « l dur » en russe différent mais à l’effet acoustique presqu’identique ;

- ‹ ƕ › remplace ‹ ʍ › et ‹

› représente un [ɥ̊] ([ɥ] dévoisé) mais ses deux symboles ne seront pas officiellement approuvés ;

› représente un [ɥ̊] ([ɥ] dévoisé) mais ses deux symboles ne seront pas officiellement approuvés ; - les digrammes soudées ‹ ʧ ›, ‹ ʤ ›, ‹ ʦ ›, ‹ ʣ › et les digrammes ‹ pf ›, ‹ tl › sont introduits pour la notation des consonnes affriquées ;

- ‹ ɵ, ʚ › sont utilisés comme voyelles centrales au lieu d’alternatives aux symboles ‹ ø, œ › ;

- ‹ ᴜ, ɪ, ʏ › représente des voyelles ‹ o, e, ø › très fermées (la petite capitale ‹ ᴜ › est utilisée comme variante de lettre upsilon ‹ ʊ › des Principes de 1912).

- 1927

En 1927, le conseil de l’Association phonétique internationale adopte plusieurs nouveaux symboles et remplaces certains symboles à la suite des recommandations de la conférence de Copenhague de 1925[14],[15] :

- le point (demi-chrone) ‹ ˑ › peut aussi être utilisé facultativement pour indiquer la longueur entière, dans les cas non ambigus — quand dans un même texte la demi longueur et la longueur entière sont indiquées, le point ‹ ˑ › et les deux-points (chrone) ‹ ː › sont respectivement utilisés ;

- l’accent de force (accent tonique) est représenté par une ligne verticale ‹ ˈ › au lieu de l’oblique, et ‹ ˌ › est utilisé pour représenter l’accent secondaire ;

- le signe diacritique ‹ ̫ › représente provisoirement la labialisation et le signe diacritique ‹ ̪ › indique la modification dentale ;

- les symboles ‹ ʈ, ɖ, ɳ, ɭ, ɽ, ʂ, ʐ › sont adoptés pour représenter les consonnes rétroflexes ;

- les signes ‹ ꜰ, ʋ › sont remplacés par ‹ ɸ, β › — le signe ʋ est disponible pour représenter la consonne labio-dentale non fricative ;

- le signe diacritique ‹ ̣ › dénote une voyelle exceptionnellement fermée, le signe diacritique ‹ ̜ › dénote une voyelle exceptionnellement ouverte.

- 1928

En 1928, les symboles suivants, déjà utilisés provisoirement par certains auteurs, sont adoptés[16] :

- ‹ ɬ › pour le [l] fricatif soufflé ;

- ‹ ɮ › pour le [l] fricatif voisé ;

- ‹ ɕ › pour le ś polonais ou hs pékinois, et ‹ ʑ › pour le ź polonais ;

- ‹ ᵭ, ᵶ, etc. › (sur le modèle de ‹ ɫ ›) pour les consonnes à modification vélaire ou pharyngale ;

- ‹ ħ, ʕ › pour les ح et ع arabes, à la place de ʜ et ꞯ (figurant dans les Principles de 1912) ;

- ‹ χ › à la place du ‹ ᴚ › pour une variété profonde de [x] ;

- ‹ ƫ, ᶁ, ᶇ, etc. › pour les consonnes palatalisées ;

- ‹ ɨ, ʉ, ɵ › pour les voyelles centrales ([ɨ] entre [i] et [ɯ], [ʉ] entre [y] et [u], [ɵ] entre [ø] et [o]) ;

- ‹ ᴈ › pour la voyelle centrale non arrondie, plus fermée que [ɐ] ;

- ‹ ʇ, ʗ, ʖ › pour les trois principaux claquement des langues sud-africaines ;

- ‹ ɓ, ɗ, etc. › pour les [b], [d], etc. implosif en zoulou, en sindhi, en haoussa, etc. ;

- ‹ ƪ, ƺ › pour les [ʃ] et [ʒ] labialisés du setswana, de l’akan, etc. ;

- ‹ ɺ › pour une intermédiaire entre [l] et [d] ;

- ‹ ɒ › pour une variété très ouverte du [ɔ] ;

- ‹ ɤ › pour [o] désarrondi, remplaçant le ‹ ᴀ ›.

De plus, des symboles suggérés auparavant figurent dans le tableau de l’alphabet phonétique international de 1928 dont ‹ ɾ › pour représenter une consonne battue dento-alvéolaire et ‹ ɱ › pour une consonne nasale labio-dentale voisée. Plusieurs diacritiques figurent aussi sous ce tableau :

- ‹ ˉ › pour le ton haut ;

- ‹ ˍ › pour le ton bas ;

- ‹ › pour le ton haut montant ;

- ‹ ˋ › pour le ton haut descendant ;

- ‹ ˎ › pour le ton bas descendant ;

- ‹ ˆ › pour le ton montant descendant ;

- ‹ ̌ › pour le ton descendant montant.

- 1931

Le gamma latin ‹ ɣ ›, de l’alphabet international africain, est adopté comme symbole pour la consonne fricative vélaire voisée, remplaçant le g barré ‹ ǥ ›[17].

- 1932

Le tableau des symboles de l’API sur la couverture du Maître phonétique commence à indiquer l’année de la révision des symboles en 1932.

- 1933

La notation ‹ kp, ɡb › des consonnes labio-vélaires de l’Afrique occidentale est approuvée[18].

- 1937

En 1937, l’utilisation du ligature tirant ‹ ͜ › et ‹ ͡ › pour indiquer l’articulation synchronique est adoptée[19].

- 1938

En 1938, le symbole ‹ ɮ › est remplacé par ‹ ꜧ › (ou alternativement par un symbole similaire à ɮ avec une partie droite arrondie ‹ ![]() ›)[20].

›)[20].

Un tableau des symboles révisé en 1938 est imprimé sur la couverture du Maître phonétique.

- 1943

En 1943, les symboles ‹ ɩ, ɷ › sont adoptés, à la suite de l’utilisation plus fréquente de polices de caractères sans empattement, remplaçant les symboles ‹ ɪ, ʊ › pouvant être utilisés comme alternatives[21].

- 1945

En 1945, le symbole ‹ ɼ › est adopté, remplaçant ‹ ř ›, pour représenter une consonne dorsoalvéolaire roulée[22].

- 1947

En 1947, plusieurs modifications sont adoptées[23] :

- les voyelles avec résonance de [ɹ] peuvent être notées soit comme auparavant ‹ aɹ, eɹ, əɹ, ɛɹ, ɜɹ, iɹ, ɔɹ, uɹ › soit avec le crochet rétroflexe ‹ ᶏ, ᶒ, ᶕ, ᶓ, ᶔ, ᶖ, ᶗ, ᶙ › ;

- les symboles ‹ ƾ, ƻ › sont acceptés pour représenter les affriqués [ts] et [ds] ;

- les symboles ‹ ʆ, ʓ › sont acceptés pour représenter les [ʃ] et [ʒ] palatalisés ;

- la rétraction peut être représentée avec le signe moins (avec ou sans empattements) après ou sous la lettre, pour les [t], [d], [n] alvéolaires, par exemple ‹ t̠, d̠, n̠ › ou ‹ t˗, d˗, n˗ ›, et pour les voyelles reculées ;

- l’avancement peut être représenté avec le signe plus après ou sous la lettre, par exemple ‹ a̟, e̟, o̟ › ou ‹ a˖, e˖, o˖ › ;

- la nasale syllabique du japonais peut être représentée avec ‹ ƞ › ;

- le symbole ɧ de l’alphabet dialectal suédois représente le [x͡ʃ] suédois.

- 1948

En 1948, le g à boucle ‹ ![]() › est admis comme alternative au g cursif ‹ ɡ › et, lorsque celui-ci est utile, un g cursif avec un crochet plus étroit est admis comme alternative au g cursif avec un crochet palatal ‹ ᶃ ›[24].

› est admis comme alternative au g cursif ‹ ɡ › et, lorsque celui-ci est utile, un g cursif avec un crochet plus étroit est admis comme alternative au g cursif avec un crochet palatal ‹ ᶃ ›[24].

- 1949

Une nouvelle édition des Principles est publiée en 1949[25]. Le symbole epsilon culbuté ‹ ᴈ › est mentionné comme pouvant représenter une variété de voyelle centrale (entre [ə] et [ɐ])[26] mais le symbole epsilon réfléchi ‹ ɜ › est utilisé dans le spécimen anglais sud britannique de transcription[27].

- 1950

En 1950, le symbole ‹ ɚ ›, inventé par John Samuel Kenyon (en), largement utilisé dans les ouvrages publiés aux États-Unis, est admis comme alternative au symbole ‹ ᶕ ›[28].

- 1973

En 1973, le symbole ‹ ɻ › est adopté pour représenter la consonne spirante rétroflexe[29].

- 1976

En 1976, les changements suivant sont adoptés[30],[31] :

- le symbole ‹ ɶ › représente la voyelle ouverte antérieure arrondie, figurant déjà dans le tableau de voyelles cardinales de Daniel Jones de 1956 ;

- le sens du signe diacritique tréma ‹ ̈ › est modifié, indiquant la centralisation au lieu d’une prononciation centrale ;

- le signe diacritique, ou lettre modificative, ‹ ʰ › représente l’aspiration, comme alternative à ‹ ʻ › ;

- le signe diacritique ‹ ̚ ›, représente la désocclusion inaudible ;

- le symbole ‹ ʘ › représente le clic bilabial ;

- le signe diacritique ‹ ̤ › représente le murmure ;

- le symbole ‹ ɰ › représente la consonne spirante vélaire ;

- les diacritiques ‹ ̣ › et ‹ ̜ › représentent respectivement les phonations fricative et spirante ;

- les symboles désuets de ligatures fricatives ‹ ƾ, ƻ › (pouvant être transcrits ‹ ʦ, ʣ ›, ou ‹ t͡s, d͡z ›, ou encore, lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté, ‹ ts, ds ›), de nasale syllabique ‹ ƞ ›, de fricatives labiales ‹ σ, ƍ, ƪ, ƺ ›, ainsi que les symboles diacrités ‹ ᶕ, ᶓ, ᶏ ›, etc pour les voyelles avec résonance de [ɹ], ou encore le signe diacritique de palatalisation ‹ ̇ › sont abandonnés.

- 1989

Plusieurs symboles ou restrictions sont adoptés :

- ‹ ʙ, ʀ › pour la consonne roulée bilabiale voisée et la consonne roulée uvulaire voisée ;

- les consonnes battues sans symboles propres peuvent être représentées en utilisant la brève ‹ ʀ̆, n̆ › ;

- ‹ ʝ › pour la consonne fricative palatale voisée ;

- ‹ ɮ › pour la consonne fricative latérale alvéolaire voisée ;

- ‹ j › ne devrait être utilisé que pour représenter consonne spirante palatale voisée ;

- ‹ ʟ › pour la consonne spirante latérale vélaire voisée ;

- ‹ ʄ › pour la consonne occlusive injective palatale voisée et ‹ ʛ › pour la consonne occlusive injective uvulaire, ainsi que les symboles ‹ ƥ ƭ ƈ ƙ ʠ › ;

- les symboles de clics utilisés par certains linguistes dont ‹ ǀ › pour le clic dental, ‹ ǃ › pour le clic post-alvéloaire ou alvéolaire, ‹ ǂ › pour le clic palato-alvéolaire et ‹ ǁ › pour le clic alvéolaire sont adoptés et les symboles ‹ ʇ ʗ ʖ › sont retirés. Le symbole ʗ y est notamment représenté avec la hauteur d’une majuscule contrairement à la hauteur de minuscule dans les tableaux de l’API jusqu’alors.

Seuls les symboles ‹ ɪ, ʊ › sont reconnus, leurs symboles alternatifs ‹ ɩ, ɷ › sont désormais proscrits[32].

Le symbole epsilon réfléchi ‹ ɜ › ne figure pas sur le tableau des voyelles, mais reste un symbole disponible si une voyelle mi-ouverte centrale non arrondie doit être distinguée de ‹ ə ›[33].

Les consonnes affriquées peuvent être écrites en combinant le symbole d’une consonne occlusive et la fricative partageant son point d’articulation, comme par exemple, ‹ ts › ou ‹ kx › ; dans les cas ambigus les deux symboles peuvent être unis par un tirant suscrit ou souscrit, comme par exemple, ‹ t͡s › ou ‹ k͡x ›, ou encore ‹ t͜s › ou ‹ k͜x ›. Par conséquent les digrammes soudés ‹ ʣ, ʥ, ʤ, ʨ, ʦ, ʧ › sont obsolètes[34].

- 1993

Les symboles de consonnes injectives ‹ ƥ ƭ ƈ ƙ ʠ › sont retirés ; ils devront être notés avec les symboles des consonnes voisées avec l’anneau, le symbole de dévoisement[35].

XXIe siècle

- 2005

Le symbole ⱱ est adopté pour représenter une consonne battue labio-dentale voisée.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.