Fourragère

décoration militaire De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La fourragère est une décoration récompensant une unité militaire, comme un régiment, navire, etc., ou civile, comme certains corps de sapeurs-pompiers français, pour faits de guerre ou de bravoure exemplaires. Elle est portée par ses membres en uniforme exclusivement durant leur temps de service en son sein, le caractère collectif de son attribution fait qu’elle est rarement portée à titre individuel.

Origine

Les origines de la fourragère sont assez vagues en raison de la confusion faite par la plupart des auteurs entre la fourragère et les aiguillettes. La fourragère quant à elle tient son nom et son origine du milieu agricole vers la fin du XVIe siècle. Elle n’était alors qu’une simple corde à fourrage en chanvre appelée raquette et portée autour de l’épaule par les dragons autrichiens sans ferrets. C’est Napoléon Ier qui lui donna l’appellation de fourragère, ce en distinguant les hussards en jaune des artilleurs en rouge. Celle-ci fut supprimée à la fin de la guerre de 1870. La circulaire ministérielle française du , relative à la création d'insignes de distinction honorifique, entérina la fourragère telle que nous la connaissons. Le modèle français fut repris par de nombreux pays[1].

Description et port

Résumé

Contexte

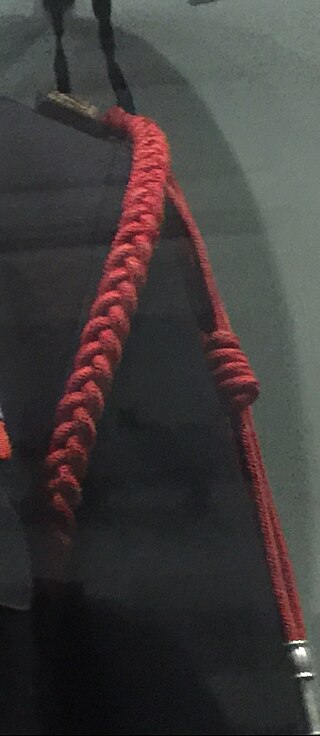

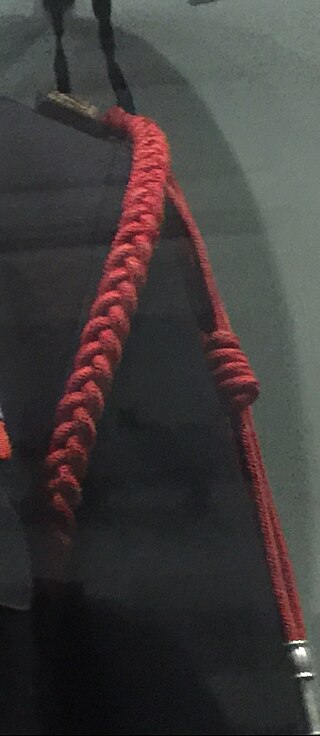

Il s’agit d’une cordelette tressée qui se porte à l’épaule gauche de l’uniforme. L’une des extrémités de la tresse a la forme d’un trèfle et l’autre porte un ferret, c’est-à-dire une pièce métallique conique, selon un texte du 21 avril 1916, le ferret de la fourragère est en métal uni, il existe des ferrets ciselés de motifs aux armes ou emblèmes militaires. Au-dessus du ferret se trouvent un nœud à quatre tours et une cordelette.

En France, réglementairement[2], le trèfle et la cordelette sont passés dans un bouton cousu sous la patte d’épaule gauche et à 1 cm de la couture de celle-ci sur l’uniforme, la tresse passant sous l’aisselle comme en témoignent les photos ci-dessous (voir notamment la tenue avec la fourragère de l’ordre de la libération). La fourragère peut aussi se porter « en bataille » : auquel cas la cordelette est accrochée au premier bouton du plastron (le trèfle restant fixé au bouton sous la patte d’épaule gauche). Les cordons des fourragères « fantaisie » ne sont plus réglementaires[2].

- Fourragère française aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918.

- Fourragères françaises « fantaisie », l’une aux couleurs de la Médaille militaire et l’autre à celle des T.O.E. La fourragère réglementaire ne comporte pas de cordon sauf les doubles du 3e REI et du RICM et les triples qui n'ont été attribuées.

- Port de la fourragère « en bataille » sur la tenue de cérémonie française.

- Le trèfle et la cordelette sont passés dans un bouton cousu à 1 cm de la couture de la patte d’épaule de l’uniforme (côté gauche), la tresse passant sous l’aisselle.

- Les fourragères du RICM : fourragère double aux couleurs de la Légion d’honneur et de la Croix de guerre 1914-1918 et fourragère aux couleurs de la médaille militaire TOE.

- Fourragère aux couleurs du ruban de l’ordre de la Libération.

- Fourragère à la couleur du ruban de la Légion d’honneur.

Pays-Bas

Résumé

Contexte

Le Gouvernement des Pays-Bas a accordé le droit de porter une fourragère de couleur orange aux membres individuels de 3 unités Américaines qui ont réellement participé aux opérations terrestres de l'Opération Market Garden en 1944: La 82e Division Aéroportée Américaine par décret ministériel du 8 octobre 1945, la 101e Division Aéroportée Américaine le 20 septembre 1946 et le 20 avril 1982 aux pilotes de planeurs du Commandement des Transports de Troupes de la IXème Armée de l'Air Américaine (IXth Army Air Force Troop Carrier Command) qui ont été «oubliés» en 1945 et 1946. (Le cordon n'a pas été attribué à les individuelles de la 1re Division Aéroportée (Royaume-Uni) car les soldats britanniques ne sont pas autorisés à porter des fourragères étrangers.)

La fourragère de couleur orange n'a rien à voir avec l'Ordre militaire de Guillaume. Cette idée fausse persistante parmi de nombreux collectionneurs de militaria, principalement aux États-Unis, est née du fait que la fourragère de couleur orange a été attribué à des membres individuels de la 82e Division Aéroportée Américaine par Décret Ministériel du 8 octobre. 1945, le jour même où l’Ordre militaire de Guillaume 4e classe (RMWO4) a été décermé par Décret Royal (AR) n° 30 à l’unité (la 82e Division Aéroportée Américaine)[3].

Belgique

Résumé

Contexte

Par arrêté royal du , le système de décoration belge permet le port de différentes fourragères, ainsi créées :

- Aux couleurs de la croix de guerre (vert et rouge) : récompense les unités citées aux moins deux fois à l’ordre de l’armée.

- Aux couleurs de l’ordre de Léopold (amarante), depuis 1953 :

- 3e classe : récompense les unités citées aux moins quatre fois à l’ordre de l’armée. Le ferret de la fourragère est en bronze.

- 2e classe : récompense les unités citées aux moins huit fois à l’ordre de l’armée. Le ferret de la fourragère est en argent.

- 1re classe : récompense les unités citées aux moins seize fois à l’ordre de l’armée. Le ferret de la fourragère est en or.

- Aux couleurs de l’ordre de l'étoile africaine (bleu clair) : récompense les unités citées lors des conflits au Congo.

Les citations obtenues lors de différents conflits peuvent s’additionner. Les fourragères sont portées sur l’épaule gauche par les membres de l’unité présents lors du fait d’armes ayant valu la citation à l’unité, il en va de même pour la garde au drapeau, les membres ayant rejoint l’unité après son obtention portent les fourragères sur l’épaule droite.

France

Précisions

- Une fourragère est également un véhicule hippomobile destiné au transport des plantes fourragères.

- Une fourragère ne doit pas être confondue avec les aiguillettes d’aide de camp.

- La police nationale porte une aiguillette rouge et non une fourragère aux couleurs de la Légion d’honneur, car ce signe distinctif récompense un certain nombre de mérites qui ne sont pas des citations.

Liens externes

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.