Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Servitude dans l'Égypte antique

débat parmi les égyptologues De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Remove ads

L'esclavage est la condition d'un individu privé de sa liberté, qui devient la propriété, exploitable et négociable comme un bien matériel, d'une autre personne. L'existence d'un esclavage en Égypte antique fait l'objet d'un débat parmi les égyptologues, aussi bien dans sa définition que dans son application. Si les spécialistes s'accordent pour dire que l'esclavage, tel qu'il se pratiqua dans la Grèce antique, n'a pas existé en Égypte avant la période ptolémaïque, plusieurs formes de servitudes existaient néanmoins dans la civilisation égyptienne comme :

- la corvée, imposée à tous pour les grands travaux tels que l'entretien des canaux d'irrigation ou la construction de grands monuments ; pendant la période où, chaque année, la crue du Nil empêchait tous travaux agricoles, c'était aussi sans doute une façon d'occuper la population et d'éviter les dérives auxquelles peut conduire le désœuvrement ;

- les condamnations de droit commun qui se traduisaient dans certains cas par des travaux forcés ; cet état pouvait, dans certains cas, se transmettre à la génération suivante.

Remove ads

L'image d'une Égypte esclavagiste

Résumé

Contexte

L'esclavage dans la mémoire égyptienne

L'image d'une Égypte employant une multitude d'esclaves pour la construction de leurs monuments est née dès l'Antiquité et subsiste encore de nos jours (notamment à travers les péplums des années 1960).

Avant la naissance de l'égyptologie au XVIIIe siècle, l'Égypte antique n'était connue qu'à travers les récits des auteurs grecs (Hérodote, Diodore, etc.). Selon eux, une société ayant produit de telles œuvres monumentales ne pouvait s'imaginer sans esclavage, une pratique répandue dans l'Antiquité et via les rédacteurs hébreux de la Bible, qui selon Damiano-Appia avaient « besoin de créer un arrière-plan historique capable de renforcer l'identité culturelle de leur peuple »[1]. La description exagérée de l'esclavage faite par le texte biblique n'est peut-être pas un témoignage historique, mais une construction littéraire mettant en avant l'idée de libération[2].

Un terme « esclavage » controversé

« An 2, deuxième mois de la saison-akhet, jour 18 : testament fait par le prêtre-ouab, supérieur de la phyle de Soped, maître de l'Orient, Ouah. Je fais un testament en faveur de mon épouse.../...Shefet, surnommée Téti, concernant tous les biens que m'a légués mon frère.../...Ankhreni, ainsi que la totalité du mobilier en place ; bref, l'ensemble de ce qu'il m'a légué. Elle les donnera à qui elle voudra des enfants qu'elle aura eus de moi. Je lui lègue les trois Asiatiques que m'a légués mon frère. (…) Elle les donnera à qui elle voudra de ses enfants[3]… »

Le testament d'Ouah (début du règne d'Amenemhat IV) atteste la possibilité de léguer des personnes au même titre que du mobilier. Cette possibilité est attestée dès l'Ancien Empire[4]. Des personnes sont donc des propriétés exploitables et négociables. Néanmoins, l'absence d'attestation de réification (réduction à l'état de chose) complète de la personne rend controversée l'utilisation du terme d'« esclave ».[réf. nécessaire]

Certains auteurs considèrent que les premières traces réelles d'esclavage seraient apparues au début de la XVIIIe dynastie [5][réf. nécessaire]. La détention d'esclaves proviendrait de captifs de guerre que le pharaon aurait donnés comme butin ou récompense aux soldats et généraux vainqueurs ou à d'autres personnages importants[6]. Pour d'autres, les premières ventes d'esclaves stricto-sensu, quant à elles, auraient émergé au cours de la XXVe dynastie[7],[8]. D'autres auteurs datent l'apparition de l'esclavage dans l'Égypte antique de l'invasion grecque menée par Alexandre le Grand et du début de la Dynastie lagide[réf. souhaitée].

Remove ads

Une réalité plus égalitaire

Résumé

Contexte

Bernadette Menu[9] explique en 2000 :

« La question de l'esclavage dans l'Égypte pharaonique doit être entièrement revue à la lumière de sources élargies : d'une part, l'analyse du discours et de l'iconographie royaux officiels nous permet de mieux appréhender le sort des captifs de guerre ; d'autre part, la réinsertion, dans leur contexte d'archives, de documents juridiques présentés jusqu'à maintenant comme des ventes d'esclaves ou des ventes de soi-même comme esclave, nous autorise à interpréter ces conventions comme des transactions sur le travail salarié. Il résulte de cet examen que les dépendants (hemou, bakou) sont des hommes libres, intégrés dans les rouages politico-économiques de l'État, jouissant d'une mobilité à la fois géographique et statutaire, et disposant des mêmes droits et des mêmes devoirs que l'ensemble de la population[10]. »

En ce qui concerne plus précisément les droits des Ḥm.w (ou bȝk.w), ceux-ci :

« disposaient en effet d'un état civil, de droits familiaux et patrimoniaux ; ils pouvaient contracter, ester et tester en justice[11], et ils étaient même fiscalement responsables, ce qui élimine d'emblée tout statut d'esclave les concernant. Les prétendus contrats de « ventes d'esclaves » que l'on rencontre à la Basse époque sont, si l'on rapproche ces transactions de leur contexte archivistique, des cessions portant sur du travail et des services temporaires, préalablement évalués et quantifiés et pouvant aussi faire l'objet d'un usus transmissible dans le cadre des successions (…) L'exclusion qui caractérise l'esclavage n'a pas sa raison d'être dans une société qui pratiquait au contraire l'intégration à tous les niveaux. La pratique du système de la corvée —à laquelle était soumise la population dans son ensemble— permettait l'obtention périodique de journées de travail au bénéfice de l'État, de l'administration ou des temples, et rendait par là inutile le recours à l'institution de l'esclavage[12]. »

Selon le Dictionnaire de l'Antiquité :

« On proposera[13] du droit pharaonique la définition suivante : un ensemble de règles communautaires, coutumières et jurisprudentielles, sur lequel s'est affirmée l'autorité royale émanant du pouvoir théoriquement exclusif, maintenu et garanti par le rite, d'un roi-dieu sur la terre et sur les habitants d'Égypte. Le concept de maât[14] cristallisant ce droit qui repose sur l'équité. »

Bernadette Menu propose de Maât la définition suivante : « l'ensemble des conditions (ordre, victoire, justice, équité, prospérité…) qui font naître et qui renouvellent la vie ; l'ordre source de vie. »[15].

Remove ads

Les formes de servitudes en Égypte

Résumé

Contexte

Quelques formes de servitudes :

- Issw : Le terme jssw est en usage dès la VIe dynastie. Il est traduisible par « ma propriété ». Il désigne un servant, propriété du maître ayant un rôle particulier dans le service funéraire[16]. ;

- Bȝk : Le terme bȝk est la forme la plus controversée quant à sa traduction. Il semble s'agir davantage d'un serviteur[17]. Néanmoins, une stèle de l'Ancien Empire décrit l'acquisition de Bȝk.w[18], prouvant la possibilité de transfert de propriété.

- Ḥm : Le terme ḥm semble être principalement attribué à des prisonniers de guerre[19].

Selon Lange-Schäfer, certaines servitudes pouvaient être reconnaissables au port d'un collier et d'un bracelet vert[20] et en cas de fuite, ils pouvaient être recherchés et poursuivis[21]. Néanmoins, ces personnes possédaient des droits : mariage, propriété … Une servante pouvait épouser un homme de la famille qui l'employait ou d'une autre famille. À cette occasion, les maîtres pouvaient lui constituer une dot[22]. L'inverse se produisait aussi, une femme libre épousant un serviteur.

Les tablettes de « contrats d'ouchebtis » décrivent un système d'esclavage pour dette. Les ouchebtis doivent travailler pour rembourser leur dette. Il pourrait s'agir d'une copie du système humain de servitude[23]. Ce système se retrouve à Deir el-Médineh, chez les « femmes-esclaves », qui se mettaient au service de maisons particulières. Les journées de travail pouvaient être cédées, vendues ou léguées[24]. Le système de servitude en Égypte semble donc davantage être une servitude de force de travail que de personne[25].

Corvée et grands travaux

Résumé

Contexte

Durant l’Ancien et le Moyen Empire

La découverte de baraquements et d'un cimetière civil à proximité des pyramides de Khéphren et Mykérinos conforte l'idée selon laquelle les ouvriers bâtisseurs étaient majoritairement des hommes, certes soumis à une corvée annuelle (durant la crue du Nil), mais bien traités[26].

Durant l’Ancien Empire, il existait une forme de servitude temporaire. Sous le nom de mrt, ces hommes pouvaient être affectés à des travaux. Le décret de Coptos B décrit le cas des labours des terrains du dieu Min[27]. D'après certaines inscriptions, comme « … que la Majesté de mon Seigneur m’avait accordé afin de me procurer un champ (…) avec des mrt de mon ḏt et remplis de taureaux, de chèvres et d’ânes. »[28], les mrt pouvaient être accordés par le roi à des institutions ou à des particuliers.

Sous le Moyen Empire, le titre mrt disparaît, mais le système de servage temporaire persiste, tout particulièrement dans le recrutement d'ouvriers pour les expéditions minières. À cette époque, le nom de Hsbw apparaît[29].

Au Nouvel Empire

Les grands travaux étaient accomplis par des hommes sous diverses formes de servitude.

Une peinture murale de la tombe du vizir Rekhmirê montre un groupe d'ouvriers sémites fabriquant des briques et construisant un mur aux côtés d'ouvriers égyptiens. Cette oeuvre a été interprétée comme démontrant l'égalité de statut entre les deux groupes et l'absence d'esclavage en Égypte antique. Christiane Desroches Noblecourt, médaille d'or du CNRS, souligne ce point depuis l'exposition Toutânkhamon dont elle était l'organisatrice, à Paris en 1967, sans parvenir à le faire prendre en compte par le grand public.

Les ouvriers des grands travaux semblent aussi bien traités. Un texte de Ramsès II adressé aux ouvriers de la région d'Héliopolis décrit leur situation et les avantages dont ils bénéficiaient[30] et, ne laisse aucun doute sur le respect dont ces ouvriers bénéficiaient.

Les ouvriers de Deir el-Médineh (de la XVIIIe à la XXe dynastie), bâtisseurs de la vallée des Rois, forment une catégorie à part. C'étaient des fonctionnaires choyés par le pharaon et bénéficiant d'un logement individuel, employés et entretenus par le pharaon. La grève des ouvriers de Deir-el-Medineh, en l'an 29 de Ramsès III, relatée dans les documents, est restée célèbre.

Les ouvriers de Deir el-Médineh et d'Héliopolis formaient une élite, qui n'est pas représentative de la grande majorité des paysans constituant l'Égyptien moyen.

Remove ads

Servitude des prisonniers de guerre

Résumé

Contexte

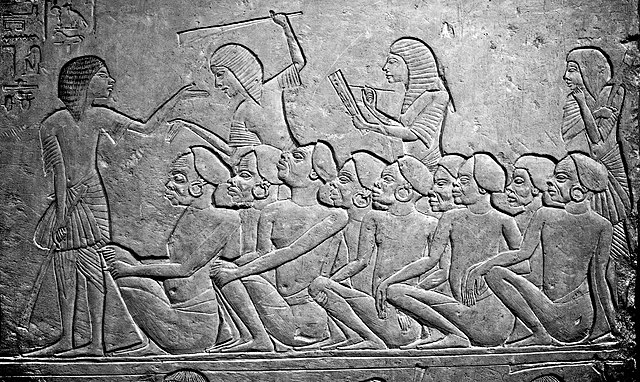

Les nombreuses guerres menées par les armées égyptiennes permettaient de ramener de nombreux prisonniers. Ainsi, les écrits égyptiens affirment que Thoutmôsis III avait capturé, à la bataille de Meggido, 340 prisonniers, sans compter les nombreux serviteurs, hommes et femmes[31]. Ces chiffres, appartenant à la propagande royale, ne reflètent pas nécessairement la réalité des faits mais la réalité du phénomène de capture de prisonniers.

« Sa Majesté entra en fureur à ce propos comme un guépard, Sa Majesté lança sa première flèche, qui se planta dans la poitrine de ce vil ennemi. […] ses dépendants furent emmenés comme prisonniers vivants »[32]. « Prisonniers vivants » est la traduction de sqr ȝnḫ, qui signifie étymologiquement « blessés vivants ».

Les ennemis capturés étaient soit emmenés en Égypte, soit plus rarement exécutés. Ainsi, sous le règne d'Amenhotep II, sept chefs syriens sont mis à mort[33]. Les textes des sarcophages reflètent la crainte d'être capturé et expriment le sort qui pouvait leur être réservé : « Tu ne seras pas enfermé, tu ne seras pas emprisonné, tu ne seras pas enchaîné, tu ne seras pas mis sous bonne garde, tu ne seras pas mis dans la place d'exécution où sont mis les rebelles »[34].

Les prisonniers de guerre pouvaient être emmenés en Égypte et donnés à des particuliers ou aux temples, pour le compte desquels ils étaient affectés à des travaux[35]. Les prisonniers de guerre pouvaient être marqués au fer rouge[36]. Ils recevaient des noms égyptiens, marque d'une égyptianisation et d'une assimilation[37].

Les princes prisonniers étaient emmenés comme otages en Égypte. Sous le titre de ẖrd n kȝp, « enfant du Kep », ils étaient élevés à l'égyptienne pour devenir de hauts-fonctionnaires ou des souverains égyptianisés alliés de l'Égypte[38].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads