Confession tétrapolitaine

Confession de foi protestante De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La Confession tétrapolitaine (ou Confessio Tetrapolitana) est la confession de foi élaborée par les réformateurs strasbourgeois Martin Bucer et Wolfgang Capiton en 1530. Son nom fait référence aux quatre cités qui l'ont signée : Strasbourg, Memmingen, Constance et Lindau, c'est pourquoi elle est parfois surnommée « la confession des quatre villes ». Théoriquement, elle fut appliquée jusqu'en 1598, date à laquelle Jean Pappus la remplaça définitivement par la Confession d'Augsbourg et la Formule de Concorde. En réalité, elle fut délaissée à Strasbourg dès 1563 sur l'ordre du Magistrat de la ville, sous l'influence de Jean Marbach.

Histoire

Résumé

Contexte

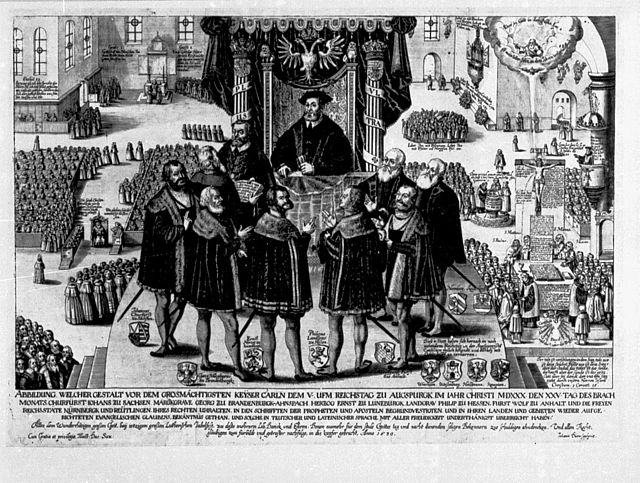

Lors de la diète d'Augsbourg en 1530, Mélanchthon (qui représente Martin Luther) et d'autres protestants veulent prendre leurs distances avec Zwingli et avec ceux qu'ils considèrent proches de lui, comme le strasbourgeois Bucer. Les délégués de Strasbourg souhaitent pourtant signer la Confession d'Augsbourg, à l'exception de l'article sur l'Eucharistie. Cependant, les autres signataires les excluent en prétextant leur désaccord quant à la signification de la Cène[1]. L'officialisation du credo de la ville a donc été portée paradoxalement par une impulsion extérieure. C'est le véritable commencement d'une réorganisation de l'Église de Strasbourg sur le plan doctrinal[2].

Les délégués strasbourgeois Jacques Sturm et Mathis Pfarrer sont tout d'abord désemparés par la situation. Ils appellent à la rescousse les théologiens Bucer et Capiton, restés à Strasbourg. Ces derniers s'empressent de rédiger leur propre confession de foi, notamment à partir de l'écrit de Bucer datant de 1523, Das ym selbst niemant, sondern andern liben soll[3]. Le , elle est acceptée par trois autres villes de l'empire : Constance, Memmingen et Lindau[4]. La Tétrapolitaine est finalement présentée à l'empereur Charles Quint, quelques jours après la Confession d'Augsbourg qui avait été élaborée par la majorité des princes protestants. Si elles se ressemblent beaucoup, la Confession des quatre villes se distingue de celle des princes essentiellement sur trois points :

- Dans l'article 18, elle nuance la présence réelle du Christ lors de la Cène, ce qui est un grand point de litige avec les luthériens. Elle en propose une conception plus spiritualiste. En revanche, elle souligne ses bienfaits en tant que communion sainte entre tous ses participants.

- Elle a une plus grande dimension éthique. En effet, les œuvres destinées au prochain sont une évidence et le fruit de l'action du Saint-Esprit pour les réformateurs strasbourgeois. Il y a donc une véritable pensée autour de l'assistance publique et des questions pratiques.

- Elle possède de nombreuses citations bibliques, ce qui lui confère une tonalité apologétique. La confession est mise sous l'autorité de la Bible dès le préambule.

Si des propos diffèrent de Luther, d'autres se font aussi remarquer par leur absence. Par exemple, un certain nombre de problèmes théologiques sont passés sous silence, comme le péché originel et l'origine du mal[4].

Lors de l'assemblée de la ligue de Smalkalde, en 1532, la Tétrapolitaine est encore placée au même rang que la Confession d'Augsbourg. Elle joue un rôle important dans l'élaboration des 18 Articles de 1531 à Ulm, ainsi qu'à Strasbourg lors des discussions avec les anabaptistes. En outre, les Strasbourgeois ne voyaient pas de contradiction à accepter les deux confessions, du moins jusqu'à l'Intérim. Jacques Sturm et Jacques Meyer signent même la confession des princes le , à l'exception toujours de l'article sur la Cène[5]. Bucer explique ce point de vue dans une lettre en 1546 : « Lorsque nous avons agréé la confession saxonne [la Confession d'Augsbourg], nous avons explicitement attesté que nous la recevons uniquement dans la mesure où elle concerne les principes essentiels de la doctrine chrétienne et, ceux-ci étant saufs, nous nous sommes réservés la liberté dans les expressions de la doctrine et les cérémonies du culte. »[5]

Cependant, la volonté d'unité entre les protestants de Bucer, puis de la seconde génération de réformateurs strasbourgeois, signa la perte de la Tétrapolitaine. Dès 1536, après la Concorde de Wittemberg, elle est mise en arrière-plan. En 1562-1563, le Conseil de la ville fait savoir qu'il ne fallait plus parler de la Tétrapolitaine, à la suite des multiples demandes du président du convent ecclésiastique Jean Marbach. Enfin, l'Ordonnance ecclésiastique de 1598 stipule que les seules bases doctrinales reconnues par l'Église de Strasbourg sont la Confession d'Augsbourg et la Formule de Concorde. Strasbourg perd alors son originalité pour se rallier définitivement à l'orthodoxie luthérienne[3].

La Confession tétrapolitaine a été l'une des sources d'inspiration majeures de Jean Calvin[6]. Aujourd'hui, elle est peu connue du fait qu'elle n'est pas devenue une charte doctrinale d'une Église donnée.

Composition

Résumé

Contexte

Le texte est composé de vingt-trois articles. Il comprend une version latine et une version en langue vulgaire (donc en allemand de l'époque), qui ne sont pas exactement similaires[7]. On lui reproche souvent ses longueurs et sa rédaction hâtive.

| Allemand | Latin |

|---|---|

| Der stet vbergeben opinion [Einleitung] | Exordium |

| I) Waraus die predigen genomen werden | I) De Materia concionum |

| II) In wellchem von gemainer Ler der gaistilichen ettwas abgetretten | II) De Sacro sancta Trinitate Mysterioque Incarnati verbi |

| III) Woher kome vnsere Rechtuertigung | III) De Iustificatione et Fide |

| IV) Was glaubens der Rechtuertigung werd zugeben | IV) De bonis operibus ex fide prouenientibus per dilectionem |

| V) Wem die guten werck zuzeschreiben, vnd wie nötig sy seind | V) Cui bona opera adscribenda et quam necessaria sint |

| VI) Wess aines Christenlichen menntschen thun sey | VI) De Christiani hominis officijs |

| VII) Von betten vnd vasten | VII) De Precibus atque Ieiunijs |

| VIII) Vom gebott bettens vnd fastens | VIII) De Ieiuniorum preceptis |

| IX) Von vnderschid der Speiss | IX) De delectu Ciborum |

| X) Das man mit vasten vnd betten Gott nichtzit abuerdiene | X) Nullum esse queredum in precibus et ieiunijs meritum |

| XI) Von anrueffung vnd vererung der haylligen | XI) Vnum Deum inuocandum per Christum |

| XII) Von dem Münchstandt | XII) De Monachatu |

| XIII) Vom ampt, würde vnd gewallt der gaistlichen | XIII) De Offcio, dignitate et potestate Ministrorum Ecclesiae |

| XIV) Von mensch | XIV) De traditionibus humanis |

| XV) Von der Kirchen | XV) De Ecclesia |

| XVI) Von Sacramenten | XVI) De Sacramentis |

| XVII) Vom Tauff | XVII) De Baptismo |

| XVIII) Von dem Sacrament des Leibs vnd bluets Christi | XVIII) De Eucharistia |

| XIX) Von der Mess | XIX) De Missa |

| XX) Von der Beicht | XX) De Confessione |

| XXI) Von gemainem gsanng vnd gepett der gaistlichen | XXI) De cantionibus et precibus Ecclesie |

| XXII) Von Bildern | XXII) De Statuis et imaginibus |

| XXIII) Von den weltlichen Oberkaiten | XXIII) De Magistratibus |

La Tétrapolitaine traite successivement de la prédication, de la Trinité et de l'Incarnation, de la justification par la foi, des bonnes œuvres, des devoirs du chrétien, de la prière et du jeûne, de la distinction des aliments, de l'invocation des saints, du monachisme, du ministère et de l'état des clercs, des traditions humaines, de l'Église, des sacrements, du baptême, de la Cène, de la confession, du chant, des images et des autorités civiles[8].

À partir d', la Tétrapolitaine est accompagnée de son Apologie, également écrite par Bucer. La version latine de cette Apologie paraît en septembre[9].

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.