Bataille d'Ypres (1915)

bataille de la Première Guerre mondiale (1915) De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La deuxième bataille d'Ypres est une bataille de la Première Guerre mondiale opposant la IVe armée allemande aux troupes alliées britanniques, belges et françaises du au . Cette bataille est la seconde tentative allemande pour prendre le contrôle de la ville flamande d'Ypres en Belgique, après celle de l'automne 1914. C'est lors de ces combats que l'armée allemande utilise pour la première fois des gaz de combat toxiques à grande échelle sur le front de l'Ouest.

Bataille d'Ypres

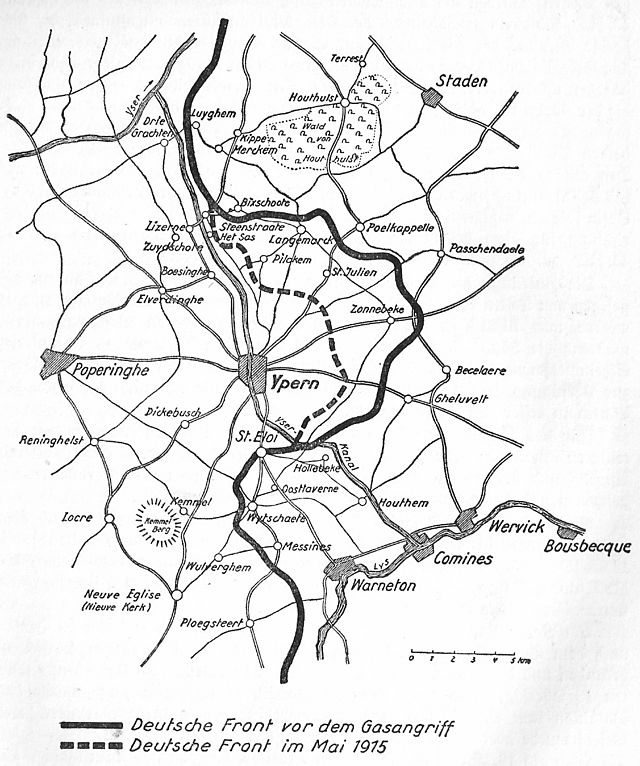

Carte de la bataille.

| Date | du 22 avril au |

|---|---|

| Lieu | Ypres, Belgique |

| Issue | Indécise |

| France

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande Belgique |

Empire allemand |

| Arthur Currie Gabriel Putz Armand De Ceuninck |

Albert de Wurtemberg |

| Armée belge 6e DI Détachement d'armée de Belgique 45e DI, 87e DIT 5e corps d'armée 1re division canadienne 27e DI, 28e DI |

4e armée allemande 23e corps de réserve 26e corps de réserve 27e corps de réserve 15e corps d'armée |

| 70 000 morts, blessés ou disparus | 35 000 morts, blessés ou disparus |

Batailles

- Liège (8-1914)

- Namur (8-1914)

- Frontières (8-1914)

- Anvers (9-1914)

- Grande Retraite (9-1914)

- Marne (9-1914)

- Course à la mer (9-1914)

- Yser (10-1914)

- Messines (10-1914)

- Ypres (10-1914)

- Givenchy (12-1914)

- 1re Champagne (12-1914)

- Hartmannswillerkopf (1-1915)

- Neuve-Chapelle (3-1915)

- 2e Ypres (4-1915)

- Colline 60 (4-1915)

- Artois (5-1915)

- Festubert (5-1915)

- Quennevières (6-1915)

- Linge (7-1915)

- 2e Artois (9-1915)

- 2e Champagne (9-1915)

- Loos (9-1915)

- Verdun (2-1916)

- Redoute Hohenzollern (3-1916)

- Hulluch (4-1916)

- 1re Somme (7-1916)

- Fromelles (7-1916)

- Arras (4-1917)

- Vimy (4-1917)

- Chemin des Dames (4-1917)

- 3e Champagne (4-1917)

- 2e Messines (6-1917)

- Passchendaele (7-1917)

- Cote 70 (8-1917)

- 2e Verdun (8-1917)

- Malmaison (10-1917)

- Cambrai (11-1917)

- Bombardements de Paris (1-1918)

- Offensive du Printemps (3-1918)

- Lys (4-1918)

- Aisne (5-1918)

- Bois Belleau (6-1918)

- 2e Marne (7-1918)

- 4e Champagne (7-1918)

- Château-Thierry (7-1918)

- Le Hamel (7-1918)

- Amiens (8-1918)

- Cent-Jours (8-1918)

- 2e Somme (9-1918)

- Bataille de la ligne Hindenburg

- Meuse-Argonne (10-1918)

- Cambrai (10-1918)

| Coordonnées | 50° 53′ 58″ nord, 2° 56′ 26″ est | |

|---|---|---|

Géolocalisation sur la carte : Belgique

Géolocalisation sur la carte : Flandre-Occidentale

Chronologie

Prélude

Après la première bataille d'Ypres à l'automne 1914, le front occidental s'est enlisé dans une guerre de position marquée par des kilomètres de tranchées et des gains de terrain à peine significatifs.[1] Le commandement suprême de l'armée allemande cherchait des moyens de briser l'impasse sur le front occidental en faveur des puissances centrales.[2] Pour forcer une percée, elle développa une nouvelle tactique : l'utilisation d'armes chimiques. Dès 1914, l'Allemagne avait commencé à développer du gaz chloré et, au printemps 1915, elle était prête à utiliser cette nouvelle arme pour la première fois à grande échelle. Les Allemands prévoyaient de percer la partie nord de l'arc d'Ypres. Cette partie du front était peu occupée et principalement tenue par des troupes coloniales françaises. On s'attendait à ce que l'utilisation du gaz de chlore submerge rapidement les défenseurs, ce qui permettrait à l'armée allemande de s'enfoncer profondément dans les lignes ennemies et de prendre Ypres. [3]

Bataille

Résumé

Contexte

Bataille de Gravenstafel

Le , vers 17 heures, la 4e armée libère 171 tonnes de chlore gazeux sur un front de 6,5 kilomètres entre les hameaux de Langemark et Gravenstafel.[4] La première nouvelle de l'attaque allemande parvient au quartier général de la Deuxième Armée à Hazebrouck par l'intermédiaire du Vème Corps à 18h45. Elle est suivie à 19h45 par un message signalant que les Français se retirent et que la gauche de la 3ème Brigade canadienne a été repoussée jusqu'aux environs de Wieltje. Le désastre fut confirmé peu après par deux messages téléphoniques du général Putz, dans lesquels il disait, premièrement, qu'il avait appris par des rapports aériens que deux attaques simultanées avaient été menées contre sa force, au cours desquelles des gaz asphyxiants avaient été utilisés, et, deuxièmement, que la droite française se trouvait à Pilckem.[5]

Cela laissait un espace de plus de trois mille mètres ouvert à l'ennemi entre les Français et les Canadiens. Le général Smith-Dorrien est confronté au danger que représente pour Ypres, et pour toutes les troupes et les canons à l'est de la ville, la réussite d'une attaque ennemie par le nord à travers les Français. Il mit immédiatement (à 20 heures) la 1re brigade canadienne, alors en réserve près de Vlamertinghe, à la disposition du Ve Corps pour l'aider à rétablir la ligne. Le général Plumer, à son tour, à 20 h 15, remit la moitié de la brigade, le 2e bataillon et le 8e bataillon du Toronto Regiment, au général Alderson, qui leur donna l'ordre d'aider la 3e brigade canadienne. Le 2e bataillon du East Yorkshire Regiment, qui faisait partie de la réserve de la 28e division et qui se trouvait alors dans des baraquements à environ un kilomètre à l'ouest d'Ypres, fut également mis à la disposition du général Alderson et fut déplacé vers le nord jusqu'à son quartier général à Brielen.[5]

Les généraux Snow et Bulfin, commandant les divisions à la droite des Canadiens, agissent sans attendre les ordres, de sorte que des parties de leurs réserves sont déjà en mouvement vers le flanc menacé. Dans la 27e division, le 4e bataillon de la brigade des fusiliers est transféré de la réserve divisionnaire au nord-ouest d'Ypres entre Potijze et Saint-Jean ; le 2e bataillon du King's Shropshire Light Infantry, qui se trouve près de Bellewaarde, est réparti entre le quartier général de la division à Potijze et le quartier général de la 80e brigade à Verlorenhoek. Plus tard, une des compagnies de génie de la division - la 2nd Wessex Field Company 1st Somersetshire Engineers - fut envoyée pour mettre Wieltje en état de défense. Au sein de la 28e division, le 2e bataillon des Buffs (East Kent Regiment) et le 3e bataillon du Middlesex Regiment se trouvent dans des cantonnements et des bivouacs près de Saint-Jean. [5]

Ces deux bataillons, le Middlesex étant parti à l'initiative du lieutenant-colonel E. W. R. Stephenson dès que le flot des fuyards français commença à arriver, prirent position à Saint-Jean, à cheval sur les routes transversales menant au nord, avec le 5e bataillon du King's Own Royal Regiment, qui avait été bombardé hors de ses cantonnements à Ypres, en réserve. Des patrouilles sont envoyées pour découvrir la nature de la brèche dans le front français. Le 1er bataillon du York and Lancaster Regiment, en réserve à l'ouest d'Ypres, reçoit l'ordre de renforcer Saint-Jean, mais n'y arrive que le lendemain matin. Les quatre bataillons sont finalement, à 12h30 le 23, mis à la disposition de la Division canadienne, qui les place sous le commandement de l'officier supérieur. Le colonel A. D. Geddes des Buffs, pour former le « détachement Geddes La moitié du Battalion, Middlesex, sous les ordres du Major G. H. Neale, reçut l'ordre de sécuriser, sur les deux rives du canal, le pont de Brielen, où il releva le 2nd Canadian Field Co. Le général Bulfin envoie les deux derniers bataillons de sa réserve divisionnaire, le 2e Bataillon, Cheshire Regiment et le 1er Bataillon, Monmouthshire Regiment, près de Verlorenhoek, dans une position couverte sous la crête de Frezenberg en tant que réserve locale. [6]

Tous ces mouvements prirent du temps à être exécutés. En effet, vers 21 heures, la longue brèche entre la gauche originelle de la division canadienne et le canal du pont de Brielen, 4,5 miles en ligne droite, laissée ouverte par la retraite française n'était tenue qu'en trois endroits : à son extrême droite sur la route de PoelcappeUe par une partie du 1/lst Tirailleurs et par un court flanc repoussé par la 3e Brigade canadienne ; par 2 compagnies dans les tranchées couvrant St. Julien ; et par les quatre compagnies du 2e bis et du 7e Zouaves et les réserves de la 3e Brigade canadienne autour de la ferme de Mouse Trap. Cela laissait trois grandes brèches de 1 800 metre, 900 metre et 7 300 metre, la dernière étant occupée par un seul poste de mitrailleuse français à Fusilier Farm. Même lorsque les divers renforts arriveront, le nouveau flanc ne sera guère plus qu'une ligne d'avant-poste, avec à peine une tranchée ou un vestige de fil de fer, et à seulement quatre miles du dos des hommes de la ligne de front des 27e et 28e Divisions sur le côté sud du saillant.[7]

Les XXIIIe (général von Rathen) et XXVIe (général von Hügel) corps de réserve suivirent loin derrière le nuage de gaz, et purent s'emparer des villages de Langemark et Pilkem après une courte résistance.[8]

Bataille de Saint-Julien

Le 24 avril 1915, les Allemands ont mené une nouvelle attaque en utilisant à nouveau du gaz de chlore, cette fois directement contre les troupes canadiennes à Saint-Julien. Vers 19 heures du soir, des éléments de la 51e division de réserve avaient atteint Saint-Julien, mais avaient dû se replier après une contre-attaque britannique. Pour la 52e division de réserve, la journée s'était déroulée sans grands combats.[9] Du côté du XVII. Reservekorps, le 4e régiment d'infanterie Ersatz de réserve, soutenu par le reste de sa brigade et une brigade composite de la 53e division de réserve, avait avancé derrière le nuage de gaz. Contre le nuage de gaz, qui arrive rapidement comme un banc de brouillard de 15 pieds de haut, depuis des tranchées situées au même niveau à seulement 100 à 200 mètres dans le cas du 15e bataillon, et à 200 à 300 mètres et à un niveau légèrement supérieur dans le cas du 8e bataillon, les Canadiens n'ont d'autre protection que des mouchoirs, des serviettes et des bandoulières de coton mouillés avec de l'eau ou tout autre liquide disponible dans les tranchées. Respirer avec la bouche ainsi couverte était très difficile, et la tentation était grande d'arracher les chiffons humides pendant les dix minutes que durait le flux de gaz. Beaucoup d'hommes furent submergés par les vapeurs et s'effondrèrent, mais la majorité de ceux qui furent touchés, la gauche (les deux tiers) du 8e bataillon et les trois quarts du 15e, réussirent à tenir le parapet et à repousser l'ennemi.[10] Malgré cette attaque surprise, l'ennemi n'a pu pénétrer que dans le secteur de deux sections du 15e bataillon. Ce bataillon s'est replié sur les anciennes tranchées françaises à l'ouest de la localité C après de durs combats et la perte de tous ses onze officiers en première ligne. Deux sections du 15e bataillon et une compagnie des Buffs ont tenu bon au sommet. Le 8e bataillon a vaillamment défendu sa position malgré les attaques au gaz et les bombardements ennemis, et a même pu reconquérir temporairement des parties de la zone perdue. A 5 heures, les soldats blessés et gazés du 15e bataillon se sont retirés derrière les lignes du 7e bataillon. Dès 4h30, le général de brigade R. E. W. Turner (3e brigade canadienne) avait demandé des renforts, mais les 10e et 16e bataillons n'ont pas pu arriver à temps. Le 10e bataillon a finalement pris position à l'ouest de la localité C, tandis que le 16e bataillon a été ordonné de se rendre à la ligne G.H.Q. Le bataillon a été contraint de quitter la localité. Le soutien de l'artillerie était limité. La IIe brigade d'artillerie canadienne a toutefois fourni un soutien important, tout comme la 122e batterie lourde près de Frezenberg, qui a été retirée par la suite. D'autres unités d'artillerie à l'ouest du canal étaient hors de portée, mais des éléments des XXe et XXIe brigades britanniques soutenaient les Canadiens. Les Allemands, qui avançaient après l'attaque au gaz, furent stoppés par des tirs inattendus. La première attaque du côté nord-ouest a été repoussée avec succès par l'artillerie canadienne, les 13e, 7e, 3e et 2e brigades canadiennes ainsi que les buffs. Vers 7 heures, les Allemands intensifièrent leurs attaques entre le sommet et Kitchener's Wood. Finalement, vers 9 heures, le major Buchanan a ordonné le repli du 13e bataillon vers la ligne de réserve à l'ouest de la localité C, où il a fait sa jonction avec les restes du 15e bataillon. Pendant la retraite, le 13e bataillon a perdu plus de la moitié de ses hommes. Une compagnie des Buffs et deux sections du 15ème bataillon ont tenu isolées au sommet jusqu'à ce qu'elles soient capturées après 9 heures, sans munitions et avec de nombreux blessés.

Une brèche d'environ 1.370 mètres s'est ouverte dans la ligne de front, qui n'a été couverte dans un premier temps que par des tirs croisés. Les seules réserves étaient une compagnie à Boetleer's Farm. La première nouvelle de la percée est parvenue au quartier général de la division canadienne à 6 heures. A 7h20, le commandant de la 3e brigade a informé que le 15e bataillon s'était retiré et qu'une contre-attaque était prévue depuis St. Julien, mais qu'aucune réserve n'était disponible. Le Brigadegeneral J. E. Bush a reçu l'ordre de positionner deux bataillons de la 150e brigade (4e bataillon East Yorkshire et 4e bataillon Green Howards Regiment) le long de la ligne G.H.Q. Plus tard, les deux autres bataillons de la 150e brigade ont également été rappelés dans la région afin de soulager la 3e brigade canadienne. Le Vème Corps a été informé de la percée à 7h40 et a ordonné de rétablir immédiatement la ligne. Le général Plumer fit miroiter d'autres brigades, mais celles-ci étaient encore en route et ne pouvaient pas aider pour le moment. Jusqu'à 11h33, la division canadienne a signalé que la ligne de front s'étendait désormais du flanc gauche du 8e bataillon jusqu'à la localité C et plus loin vers St. Julien et Kitchener's Wood, ce qui rendait la situation encore critique.

Les troupes canadiennes sont enfin relevées par des troupes britanniques, françaises et indiennes.

Le commandant de la 2e armée britannique d'Ypres, le général Sir Horace Smith-Dorrien, est limogé après avoir suggéré qu'un retrait tactique réduirait la pression sur le saillant. Son supérieur, le maréchal sir John French, désapprouve et continue d'ordonner des contre-attaques, mais aucune ne lui permet d'avancer de façon significative. Smith-Dorrien est remplacé par le général Herbert Plumer.

Bataille de Frezenberg

Le , les Allemands tentent de s’emparer de la crête de Frezenberg , assaut qui se conclura par une défaite allemande, les soldats canadiens du Princess Patricia's Canadian Light Infantry ayant réussi à défendre la côte au prix de lourdes pertes : 392 hommes tués ou blessés sur les 546 hommes du bataillon. Cette victoire a pour effet d’empêcher les allemands d’enfoncer les lignes britanniques vers Armentières au Sud.

Bataille de Bellewaerde

L'offensive allemande dirigée contre la crête de Bellewaerde, tenue par les Britanniques, permet de gagner des positions, mais les troupes allemandes doivent reculer à la suite d'une contre-attaque britannique. Les combats cessent le , marquant la fin de la deuxième bataille d'Ypres. Les pertes humaines britanniques s'élèvent à 58 000 hommes depuis le début de l'offensive, les pertes allemandes à 35 000 et les pertes françaises à 10 000 environ. La deuxième bataille d'Ypres coûta en tout 6 035 Canadiens à la 1re division canadienne d'infanterie et 678 au Princess Patricia's Canadian Light Infantry [11],[12]. Les troupes britanniques n'ont reculé que de 5 km sur le front.

À la fin de la bataille, les troupes belges qui tenaient un saillant en forme de crochet à Steenstrate, ont perdu 1 469 hommes, surtout du fait des gaz, mais elles sont parvenues à contre-attaquer pour reconquérir les positions qu'elles avaient perdues sous l'effet de surprise.

Juillet-août

La route de Menin à Ypres (l'actuelle N8) fait l'objet de violents combats au niveau du village de Hooge. Des cratères de mines sont successivement pris et repris par les belligérants.

Notes et références

Annexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.