Loading AI tools

livre de Charles Dickens De Wikipédia, l'encyclopédie libre

La Maison d'Âpre-Vent, premier des grands romans panoramiques de Charles Dickens, publié entre mars 1852 et septembre 1853, a pour première originalité d'utiliser deux narrateurs, l'un à la troisième personne, rendant compte des démêlés de la loi et du beau monde, l'autre à la première, incarné par Esther Summerson qui raconte son histoire personnelle. Par le stratagème de la double narration (double narrative), que Paul Schlicke juge « audacieux »[1], Dickens lie, tout en les opposant, l'expérience domestique d'Esther aux grands problèmes publics. Le récit d'Esther culmine en la découverte de ses origines : enfant illégitime d'une aristocrate, Lady Dedlock, abandonnée à sa naissance et élevée par une tante malveillante, cette jeune femme reste peu sûre d'elle-même, accueillant avec gratitude la petite considération qu'elle reçoit de la société patriarcale qui l'entoure. Sa situation reflète celle de la communauté tout entière, que minent des privilèges ancestraux faisant fi de ses aspirations et des besoins du peuple, avec des institutions sclérosées vouant les enfants à l'orphelinat et les habitants aux taudis, tandis qu'une prétendue philanthropie asservit plus qu'elle ne libère ses bénéficiaires.

| La Maison d'Âpre-Vent | ||||||||

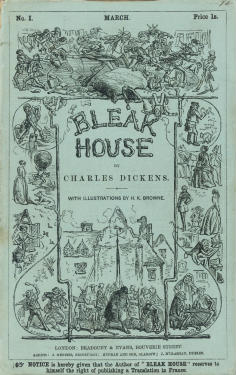

Couverture du premier numéro, mars 1852 | ||||||||

| Auteur | Charles Dickens | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||||||

| Genre | Roman (satire institutionnelle et sociale) | |||||||

| Version originale | ||||||||

| Langue | Anglaislu | |||||||

| Titre | Bleak House | |||||||

| Éditeur | Chapman and Hall | |||||||

| Version française | ||||||||

| Traducteur | Henriette Moreau (traduction réalisée en 1857 sous la direction de P. Lorain et avec l'aval de l'auteur) | |||||||

| Éditeur | Éditions Hachette | |||||||

| Lieu de parution | Paris | |||||||

| Date de parution | 1896 | |||||||

| Chronologie | ||||||||

| ||||||||

| modifier |

||||||||

Caractéristique la plus originale de La Maison d'Âpre-Vent, cette double narration est l'élément principal qui en détermine et le schéma et la signification. Tels les participants à la dialectique du poème de Tennyson Les Deux Voix [2], publié en 1842 et grandement admiré par Dickens, les narrateurs de La Maison d'Âpre-Vent offrent deux perspectives de l'existence humaine ; en effet, de même que, chez Tennyson, un être divisé et mélancolique voit en l'homme le produit de la loi naturelle, tandis que l'autre a foi dans le libre arbitre, de même, chez Dickens, le narrateur omniscient présente une vue déterministe de l'individu et de la société, tandis qu'Esther Summerson est d'avis que l'homme a le pouvoir de décider de son propre sort.

La Maison d'Âpre-Vent est donc un livre novateur par sa conception, son organisation et certains aspects de son style. À ce titre, il constitue un jalon dans l'évolution de l'œuvre de Dickens, ce que l'anglais appelle un watershed novel (« roman charnière »). Il est souvent caractérisé comme le premier d'une série appartenant à sa dernière manière[3] et, les critiques s'accordent sur ce point, l'une de ses œuvres les plus remarquablement achevées[1].

À la différence des deux autres romans où Dickens use de la première personne, David Copperfield et Les Grandes Espérances, La Maison d'Âpre-Vent ne concerne pas particulièrement la vie de son auteur[4]. C'est donc avec un semblant d'autonomie que les deux narrateurs conduisent leur récit, encore qu'il existe des différences fondamentales entre eux[5].

Le narrateur s'exprimant à la troisième personne n'est qu'un narrateur extradiégétique, pas un personnage ni une personne[6]. Il est la voix et l'œil, une vaste voix chorique et un œil panoramique, singeant ensemble la vie bariolée qu'ils perçoivent, capables aussi de généralisations critiques, dénuées, cependant, de toute spécificité idiomatique[5]. C'est un narrateur à l'omniscience limitée, doué d'une ubiquité partielle et privé d'atemporalité et de clairvoyance[7], ne survolant que la surface des choses, sachant retrouver le passé mais ignorant l'avenir, et demeurant, à deux exceptions près, à l'écart des esprits et des cœurs. Il n'est pas un narrateur objectif, son apparente impersonnalité tirant sans cesse sa vision du monde vers le chaos, le désordre et la dysphorie[N 1],[8]. Il reste donc une sorte de conscience collective[N 2],[9], douée d'expertise narrative, réagissant à l'ici et au maintenant, mais toujours gardée légèrement à distance par l'auteur[5].

Quant à la narratrice à la première personne, c'est un personnage du roman[6], ce qui entraîne quelques conséquences[10]. À la différence de son homologue à la troisième personne qui prend la plume lorsque commence l'histoire personnelle d'Esther Summerson, cette dernière ne se met à écrire que sept années après la conclusion des faits rapportés. Si la vision du premier est immédiate, la sienne est rétrospective, chacun se situant à une extrémité opposée de la ligne narrative. Voilà qui confère à Esther d'immenses privilèges dont son homologue n'a pas joui : elle connaît déjà la séquence des événements, peut facilement se projeter dans l'avenir qui, à vrai dire, est un passé ou un présent pour elle, comprend la succession des causes et des conséquences. Aussi, comme tous les autobiographes et, bien qu'elle se défende d'en posséder le talent, son récit commence-t-il alors que s'est terminée son histoire et structure-t-elle son passé en un tout cohérent, coloré et même poétisé par le temps[11].

Paradoxe de la présentation, comme le récit à la troisième personne qui ouvre le roman ne commence qu'au moment où, à 20 ans, Esther arrive à Londres, et même si ces premières années de la jeune fille sont condensées en un seul chapitre, d'un simple point de vue chronologique, la teneur du deuxième récit précède celle du premier, et ce n'est qu'au troisième chapitre que les deux se rejoignent, alors qu'Esther est choisie par John Jarndyce comme compagne d'Ada Clare[11]. Plus important est le fait que chez Esther, narratrice et personnage coïncident, sept années passées dans la seconde « Bleak House », une fois l'histoire qu'elle raconte terminée, n'ayant en rien modifié sa modestie et sa bienveillance. Le récit reste donc à son image, personnel, émotif, empreint de sympathie nostalgique, mais lucide et quelque peu ironique, surtout à son endroit (self-deprecating), puisqu'elle est responsable de son propre personnage[12],[13]. Si bien que ses protestations de modestie finissent par sonner légèrement faux : d'ailleurs, ne serait-ce que physiquement, elle ressemble, en vingt ans plus jeune, à la beauté reconnue qu'est Lady Dedlock ; telle est du moins l'opinion de Guppy et de Trooper George, et la sienne aussi quand elle éprouve comme un choc de reconnaissance à la vue de cette mère ignorée, dans l'église du village ; d'autre part, cet effacement de soi est peu à peu mis à rude épreuve alors que progresse dans son propre récit l'importance du personnage[12].

Le récit à la troisième personne est conduit au présent, ce qui implique une exposition continue des faits alors même qu'ils se déroulent. Ainsi, au premier chapitre, leur séquence ne requiert que le participe présent, soulignant la distanciation forcée du narrateur dont les événements n'ont nul besoin. La décomposition du monde va bon train et lui, qui n'en peut mais, se contente d'en répertorier la progression. Il s'agit donc d'une vision anatomique, paraissant parfois mal ordonnée mais dessinant inexorablement le schéma d'un univers retournant au chaos primitif[12]. Cependant, son œil vagabond prend le lecteur en charge pour le plonger d'emblée dans l'ici et le maintenant, par exemple tout près de Lady Dedlock lorsqu'elle reconnaît l'écriture du copiste assermenté de la chancellerie. À ce stade de l'histoire, personnage, narrateur et lecteur sont au même niveau, personne n'en sachant plus que l'autre sur la dame, son passé, son état d'esprit et, bien sûr, son avenir. De même, plus tard, le narrateur découvrira la mort de Krook avec Guppy et Weevle, et, comme il se doit, en présence du lecteur[12], se joignant au chœur des témoins pour lui aussi appeler à l'aide : « Au secours ! Au secours ! Au secours ! Entrez dans cette maison pour l'amour de Dieu ! »[14].

Les personnages, souvent abrégés en de simples portions d'eux-mêmes, comme les oreilles de Sir Leceister, ou réduits à leurs caractéristiques essentielles, apparaissent dans ce récit métonymiquement, mais n'en représentent pas moins leur monde ou leur classe sociale. Leur comportement les résume : façons cérémonieuses de Dedlock, gros index brandi de Bucket[15]. Ce que le lecteur apprend d'eux est presque toujours dû au qu'en-dira-t-on ou à ce qu'en racontent les témoins. Même le meurtre de Tulkinghorn est rapporté par des passants. Cette technique permet au narrateur de préserver sa distanciation et d'œuvrer ironiquement : Chadband est traité de « récipient », le cortège funèbre de Tulkinghorn accompagné de « calèches inconsolables », Krook rétréci en un rien déposé dans un cercueil de six pieds, les institutions changées en mythes, comme la chancellerie devenue l'Enfer dont les Smallweed attisent les flammes.

Il n'est donc pas étonnant que ce narrateur-chroniqueur ait la charge de l'intrigue, et ce n'est que parce qu'ils y sont mêlés que les personnages font l'objet de son attention[15]. En revanche, le récit d'Esther n'a aucun rapport direct avec l'intrigue, et si des personnages y paraissent, c'est parce qu'ils font partie de l'entourage de John Jarndyce ou qu'Esther s'en est fait des amis, ou encore dans la mesure où ils gravitent autour des multiples essais de Richard Carstone lors de ses piètres tentatives d'insertion dans la vie active. Ce n'est qu'à l'extrême fin que son récit rejoint les événements, alors qu'elle prête main-forte à Bucket pour rechercher sa mère, d'ailleurs sans trop comprendre les allées et venues du détective. Auparavant, son rôle se limitait à être l'enfant ignorée de Lady Dedlock, et il lui faut attendre que cette dernière ait enfin la révélation de son existence pour commencer à exister de façon quasi autonome[15].

Le mouvement général du roman est d'essence rhétorique, les réactions du lecteur, sympathies, jugements, espoirs et craintes, se trouvant manipulées, non pas par la personne du narrateur extradiégétique qui reste lointain, calme et détaché, mais grâce à son style doué de toute la gamme généralement prêtée à Dickens. C'est ainsi qu'il peut, et c'est le cas le plus fréquent, relever de la mimesis par sa densité, sa variété, son panache ; il sait aussi se faire discret et procéder par conjecture, comme lors du rendu des états de conscience, virtuels puisque la focalisation externe ne laisse place qu'à la supputation : ceux de Lady Dedlock sur le point d'être exposée au regard public[16],[17], ou ceux, également reconstitués, de Tulkinghorn après sa journée de travail, un véritable automate répétant chaque soir les mêmes gestes avec une minutie d'horloger. Il est même certaines occasions où le narrateur se retire de l'estrade, particulièrement lors des situations les plus dramatiques : seuls demeurent alors ses indications scéniques et ses dialogues rapportés, par exemple lorsque, au chapitre 54, Guppy et Lady Dedlock se font face ou au moment précis qu'a choisi Bucket pour étaler ses révélations[17]. Parfois même, il procède par allusions, pour rehausser le sens d'une scène, agrandir la stature d'un personnage ou relier un événement à un ensemble plus général. Comme l'a montré Stephen C. Gill, la plupart d'entre elles se réfèrent, comme souvent chez Dickens, à la Bible ou au Livre de la prière commune, quelques-unes ne relevant d'ailleurs que d'une virtuosité purement littéraire ou alors burlesque quand s'impose le ridicule[18].

Peut-être la caractéristique essentielle de ce récit est-elle son tempo sans hâte, affaire de rythme mais aussi de syntaxe[19] : si les phrases sont parfois longues, elles n'atteignent jamais à l'ampleur de la période, et leur soudain revirement, quand il se produit, suit les méandres de l'esprit, comme au premier chapitre lorsqu'est décrit le Lord Chancelier, avec la mise en parallèle de « si jamais » (if ever) et « nous l'y voyons en effet » (here he is) : « Certes, si jamais le grand chancelier devait occuper son siège, c’était bien par une journée pareille, ainsi que nous l’y voyons en effet. »[20]. Dans l'ensemble, la voix, pour rester calme, rend compte, mais à son aise, en des phrases qui s'enchaînent avec l'inexorabilité d'un constat, celui de l'épouvantable désordre d'un monde sciemment voué au chaos et plongé dans une hystérie orchestrée par le système dominant[19].

Imaginer le récit d'Esther a été une tâche autrement difficile pour Dickens, rompu qu'il était aux narrateurs à la troisième personne, surtout qu'il le fonde sur deux conflits[21].

Le premier conflit provient de l'auto-effacement annoncé de la narratrice, dont le récit, bien qu'il se donne à lire comme un document écrit, tient plutôt du monologue, dépourvu de dramatisation et tranquillement égrené. C'est pourquoi les critiques, au moment de la parution et même après, l'ont trouvé assez prosaïque, quelque peu laborieux, comme si Dickens guidait à peine sa plume, la relative vivacité de certains passages n'étant redevable qu'aux bizarreries des personnages qui croisent le chemin d'Esther[21]. Que Dickens ait volontairement conçu ce récit comme simple faire-valoir de l'autre est improbable, l'apparente simplicité exigeant au contraire un art dissimulé, mais consommé. Pourtant, Esther témoigne d'emblée de sa faculté à faire revivre faits, lieux, dialogues : d'abord un résumé panoramique alternant avec des scènes totalement rapportées, et, au fur et à mesure que se déroulent les pages, un vocabulaire qui s'enrichit jusqu'à, a-t-il été remarqué, qualifier la lumière du jour de purblind (« aveugle / myope »), mot très littéraire et même légèrement archaïque[22],[N 3],[23], et utiliser de plus en plus d'incises, comme mimant l'effort de la découverte de soi[24]. La vision d'Esther est directe, et si son récit paraît parfois coloré, c'est que ce qu'elle rapporte l'est à la source. Son rôle exige transparence et intégrité, la synthèse étant laissée au lecteur qui ne la regarde pas, mais contemple, à travers son prisme, le monde grouillant dont elle rend compte. D'ailleurs, qu'ils soient vus par elle ou par son homologue à la troisième personne, les personnages restent identiques[24].

Le deuxième conflit oppose l'ordre au chaos, encore qu'Esther, ne s'intéressant en rien à la théorisation, n'en formule même pas l'idée. En effet, que Dickens insiste tant sur sa bonté s'avère structurellement important : son altruisme tranche sur l'égoïsme de beaucoup, et si elle se trouve au centre d'une toile de corruption, elle garde de bout en bout son intégrité[25]. Elle réussit même à inverser la relation bienfaiteur-secouru, puisqu'elle prend la relève de Jarndyce, de plus en plus enclin à se réfugier dans son « grognoir » (growlery), et lui apporte la protection qu'il est censé assurer. Esther est une force de rédemption, que purifie et harmonise encore l'épreuve, transmutant le mal en bien, préservant « Bleak House » de l'insanité ambiante et affirmant silencieusement l'éternelle vertu de la tranquillité domestique, de la paix et du bonheur comme antidotes au pessimisme et au défaitisme de la société[25]. Il est donc inévitable qu'Esther soit conduite à s'intéresser aux autres, à gagner leur confiance, à sonder les profondeurs de leur esprit et même, du moins vers la fin, à interpréter leur destinée. Ada, pense-t-elle par exemple, a subi ce qu'elle-même a connu, la purification, non de la maladie mais du chagrin : « La douleur que son visage exprima pendant longtemps, mais qui aujourd’hui est effacée, a donné à sa physionomie, déjà si pure, un caractère plus élevé, plus divin pour ainsi dire »[26] ; et ses ultimes lignes évoquent « la sagesse éternelle » qui lui confère « un sentiment plus profond de la bonté du Créateur »[27]. De plus, c'est elle qui, le plus souvent, voit juste : ainsi, d'abord sous le charme de Skimpole, elle perçoit assez vite le monstre caché derrière ce faux pastoureau et se fait de plus en plus sarcastique à son égard.

Certains critiques pensent qu'il ne s'agit pas là de supériorité d'observation et de jugement, mais de simple autoconservation, voire émettent l'idée que la nouvelle « Bleak House » n'a pas surgi des cendres de l'ancienne, mais à côté, et qu'elle aussi est entourée d'un désert, si bien que le roman se termine de façon épanaleptique, c'est-à-dire comme il a commencé, par un « morne repos », celui de « Chesney Wold » maintenant transféré dans le Yorkshire, où règne un bonheur anonyme, fabriqué par l'affection envahissante d'une Esther maternelle. Alors, la fin serait-elle d'une suprême ironie, signifiant que le récit d'Esther, loin d'avoir gagné en autonomie, n'a jamais été aussi proche de celui du premier narrateur ? Rien n'aurait changé, les Tulkinghorn et les Smallweed continuent de sévir ; les rôles ont demeuré, seuls les titulaires ayant changé, Ada à la place d'Esther, Emma à celle de Charley, monde étiolé et étroit, que cadenasse une trop bonne fée qu'entourent un trop beau prince et des protégés baignant dans un excès d'amour[28]. Il paraît difficile de souscrire à cette interprétation, surtout qu'elle semble s'inscrire en faux contre la foi, si souvent exprimée par Dickens, en la valeur de la responsabilité, thème majeur du roman. Esther se préoccupe avant tout d'enfants abandonnés ou négligés par des parents incompétents ou indignes ; elle s'insurge contre la perversion de la famille laissant pour compte des Ada, Caddy, Charley, ensuite Jo, envers lesquels elle multiplie les gestes maternels. De plus, elle partage aussi avec Dickens la conviction romantique qu'il existe un ordre supérieur, que l'homme participe de la divinité, que son libre arbitre est souverain et que demeure l'espoir de voir triompher le simple bon sens. Aussi semble-t-il plus cohérent de voir en ce récit un fil de consolation et de guérison, et en son dernier chapitre le simple récapitulatif des petits bonheurs acquis. Une fois de plus se trouve mis en fiction le thème de la lutte vers l'accomplissement de sentiments « normaux » en un monde frappé d'anormalité jusqu'à l'absurde et la cruauté[28].

Techniquement, il y a là, déroulée sans heurt jusqu'à une vision ordonnée de l'univers, une séquence de causes et de conséquences qui requiert l'usage du prétérit. S'instaure de ce fait une connivence avec le lecteur qui finit par s'identifier, grâce à ce partage logique, à cet être qu'il découvre pétri de sentiments, alors que, admiratif, il ne peut que demeurer indifférent au premier narrateur juché sur sa virtuosité rhétorique[29].

Les deux récits étant séparés, leurs relations sont surtout de convergence, et, paradoxalement, c'est cette diffraction qui les font in fine se rencontrer[29]. Personnages et lieux ne sont pas perçus de la même manière selon qu'il s'agit du narrateur à la troisième personne ou d'Esther : tel est le cas, par exemple, du Lord Chancelier, de Miss Flite, de Harold Skimpole et de Londres.

Au premier chapitre, la description du Lord Chancelier est sans concession : un homme engoncé dans ses principes fumeux comme le brouillard envahissant la ville et la cour qu'il préside ; au chapitre 3, cependant, Esther n'a que des compliments à lui adresser, pour sa courtoise bonté, sa sagacité envers Richard, l'admiration qu'il porte à Ada.

Quant à Miss Flite, elle reste à jamais pour le premier une « petite vieille fofolle serrée dans son bonnet », alors qu'avec Esther, « petite vieille » s'assagit en « petite femme », « fofolle » se transforme en « curieuse », seul restant le bonnet ; plus tard, au chapitre 14, Esther lui trouve même de grandes vertus : « elle était aussi raisonnable que possible toutes les fois qu’il s’agissait de respecter la volonté des autres »[30],[29].

Lors de sa première rencontre avec Harold Skimpole, Esther exprime son ravissement à tant de brillante franchise et d'alerte angélisme (vivacious candour)[31], et ce n'est qu'assez tard dans le roman qu'elle se prend à soupçonner que l'homme est moins innocent qu'il veut bien le laisser accroire. Cependant, le charme est tel qu'elle se défend toujours de donner crédit à ses pressentiments[32], son jugement n'osant s'affermir que lorsqu'elle prend vraiment conscience de son pouvoir corrupteur auprès de Richard. À la fin de son récit, elle avoue sa détestation de celui qui, non seulement pervertit le concept de nature et de poésie, mais aussi celui de responsabilité auquel elle tient par-dessus tout ; un être dont la volonté est de ne pas avoir de volonté ne saurait plus qu'encourir son mépris[33].

Quant à Londres, le premier narrateur en fait toujours une ville noire, fangeuse, au brouillard impénétrable à la joie et au bonheur ; Esther, au contraire, lors de son arrivée dans la capitale et une fois sa surprise passée, décrit la cité, il est vrai en portant son regard vers l'ouest, en termes idylliques, parle de soleil, de fleurs colorées, d'air pur[34], et, quand elle revient à Londres, évoque une « grande merveille » et « un grand ravissement »[35],[33].

La double narration sert d'abord à resserrer la trame des dix-neuf numéros de La Maison d'Âpre-Vent. Chacun d'eux, en effet, à l'exception du cinquième, comporte au moins un chapitre de la main d'Esther, ce qui s'explique par le manque de protagonistes. Le premier narrateur se vouant à la satire sociale, reste une narratrice sur laquelle reporter sa sympathie, quitte à ce que son homologue mette en perspective la portée parfois limitée de ses dires[36].

D'autre part, comme le souligne Ann Ronald, bien que la demeure de John Jarndyce ne soit en rien un château gothique, après qu'elle l'a restaurée, Esther lui accorde un charme désuet non dénué de relents rappelant ce genre littéraire[37] : « C’était une de ces vieilles maisons délicieusement irrégulières où l’on monte deux marches, on en descend trois, pour aller d’une pièce à l’autre ; où vous découvrez encore des chambres quand vous croyez avoir tout vu ; et qui contiennent une foule de cabinets, de petits passages, de couloirs, de chambrettes avec des jalousies aux fenêtres, à travers lesquelles passent les branches flexibles des plantes grimpantes qui tapissent la muraille »[38]. Elle explique qu'ainsi présentée, « Bleak House » se pose en métaphore centrale du roman, une vaste structure en labyrinthe faisant écho à la complexité de l'intrigue et, par ses innombrables pièces, à la multiplicité des décors[37].

Ce faisant, elle préfigure, selon ses propres dires, la description, franchement gothique, elle, de « Chesney Wold », le manoir des Dedlock. Au départ, Esther n'y voit qu'une vieille maison « pittoresque », adjectif banal, puis sa perception change après la révélation de l'identité de sa mère : la peur prend le relais, les fenêtres s'assombrissent, s'ouvrent des tourelles, se dressent des porches excentrés, et, au-dehors, les lions de pierre deviennent des monstres grotesques montrant les crocs dans les ténèbres hantées par les chauves-souris[39], puis, elle s'arrête, subjuguée par l'émotion. Le sujet est alors, quelques chapitres plus loin, repris par le narrateur à la troisième personne qui se lance dans une description digne de Mrs Radcliffe où « Chesney Wold » se transforme en une ruine délabrée : « Tel est maintenant « Chesney Wold », presque entièrement abandonné au vide et aux ténèbres, presque aussi triste quand le soleil d’été brille que lorsque les nuages couvrent le ciel d’hiver. Plus de drapeau flottant pendant le jour, plus de rangées de fenêtres lumineuses étincelant dans la nuit, plus de famille, plus de visiteurs pour animer ces chambres glacées, plus de mouvement, plus de vie nulle part. La grandeur hautaine et l’orgueil même n’y frappent plus les yeux de l’étranger ; ils se sont retirés de l’antique domaine des Dedlock pour céder la place à un morne repos. »[40] Ann Ronald fait bien la différence entre les perceptions : « terreur » chez Esther, « horreur » chez le narrateur, toutes deux d'essence éminemment gothique[37].

« Bien plus prenante que celle imposée par « Chesney Wold » »[37], la terreur gothique s'étend aussi à la capitale, surtout dans les descriptions du narrateur à la troisième personne : bâtiments ténébreux proches de la ruine, reflétant les activités véreuses qui s'y exercent, dédale des rues fangeuses symbolisant le mystère des transactions. Et Ann Ronald de conclure : « Dans La Maison d'Âpre-Vent, le Londres de Dickens est à coup sûr une ruine gothique, mais un gothique de nouvelle génération, et en tant que tel, il ouvre des perceptions jamais imaginées par les romanciers du siècle précédent. »[37]

La répartition entre les deux narrations est quasi identique : trente-trois chapitres pour Esther, trente-quatre pour le narrateur à la troisième personne. Cependant, la narration d'Esther occupe bien plus que la moitié du roman, d'où la nécessité de passerelles. Quatre personnages seulement sont autorisés à les franchir : Guppy, Lady Dedlock au chapitre 36, Bucket au chapitre 56, chaque fois parce que l'intrigue l'exige, puisque Guppy devient le détective principal et Lady Dedlock se révèle à Esther qui elle-même se voit ralliée par Bucket, enfin Sir Leicester Dedlock, le quatrième, rend visite à Mr Jarndyce[41]. Le plus significatif de ces franchissements est celui du chapitre 36, parce que Lady Dedlock fait intrusion non seulement dans le récit d'Esther mais aussi dans sa vie[41].

Quant à Esther, elle n'apparaît jamais, même de nom, dans le récit à la troisième personne ; mais, à la fin du roman, alors que tous les fils se nouent et que les deux mondes se rejoignent au cours de la poursuite de la fugitive, elle s'en rapproche et prend le relais de l'intrigue. À partir du chapitre 57, interrompue une fois seulement par son homologue à propos de « Chesney Wold », c'est elle qui rend compte du voyage, de son point de vue : perte de l'orientation, vue troublée, réalité comme annihilée, « c'était comme dans l'horreur d'un rêve », écrit-elle[42],[43].

La convergence des deux récits révèle les liens existant entre des mondes et des personnages apparemment séparés, ceux du sang, du sentiment, des responsabilités, pas toujours aussitôt perçus, comme lorsque Esther, retrouvant sa mère aveuglément recherchée depuis toujours, reste incapable d'apprécier la portée sociale et morale de ces retrouvailles[43].

De plus, si, dans son récit, La Maison d'Âpre-Vent ressemble à un monde féerique, avec des orphelins veillés par un parrain de rêve, si elle-même ressemble à Cendrillon que récompense la métamorphose de Jarndyce en Woodcourt – le potiron se faisant prince charmant –, dans l'autre récit, la famille Smallwood apparaît comme la négation même de ce conte de fées, tous vieillards de naissance, à l'exception de la grand-mère enfin devenue sénile. Ainsi, les thèmes essentiels, exposés dans l'un, sont soumis à des variations dans l'autre, inversées, doublées, augmentées ou diminuées, en miroir, comme autant de motifs musicaux[43].

Pour autant, la convergence a ses limites. Si l'opposition des points de vue ne va pas jusqu'à la schizophrénie, le battement des récits est comme la systole et la diastole du rythme général : violence non avouée et ironie virtuose chez le premier, observation plus passive, sentimentale et moralisatrice chez la seconde, les deux finissant par donner la même image de l'anormalité générale[43].

La double narration n'est pas sans avoir une répercussion sur l'organisation de l'intrigue, La Maison d'Âpre-Vent étant un roman dépourvu de centre, sans protagoniste. Aussi l'histoire est-elle souvent comparée à une toile d'araignée, voire un ensemble de galaxies ou encore un tourbillon aspirant les personnages les uns après les autres et gagnant en élan alors que l'œil en reste figé. Trois schémas principaux émergent cependant : l'histoire conte de fées et l'histoire mélodramatique, étroitement liées entre elles, enfin l'histoire tragique qui suit un cours original, chacune se développant en trois étapes[44].

Telle est celle d'Esther Summerson, d'abord voyage périlleux, puis monde pastoral, enfin lutte cruciale.

Les origines de cette héroïne restent incertaines, sa parenté ayant été occultée par une tante abusive. L'orpheline se perd dans la forêt noire d'un monde obscur, la maison de Mrs Jellyby au chapitre 3, la caverne de Krook au chapitre 5, puis la chambre de Miss Flite[44]. Arrive « Bleak House » dont elle devient vite la Cendrillon d'un parrain de substitution, où elle connaît les joies de chastes liens d'affection avec Ada Clare. Puis, au chapitre 13, elle rencontre le prince charmant en la personne d'Allan Woodcourt, mais sans pouvoir se laisser aller à son amour pour lui en raison de sa naissance jugée infâme (chapitre 17). Elle est donc condamnée à prendre le chemin d'une quête de soi : Esther part à la recherche de son identité, aidée en cela par la fidèle Charley (chapitre 24). La crise culmine lors de l'épisode de la maladie, ce « lac noir » qu'il lui faut traverser (chapitre 35)[45].

Finalement, l'héroïne est sauvée, mais sa beauté est ternie alors même que s'en revient le beau prince. Désormais physiquement atteinte, elle se doit de l'oublier (chapitre 35) et, lorsqu'elle connaît enfin ses origines, accepte la proposition de Jarndyce (chapitre 44)[45]. Cependant, le héros et l'héroïne ne sont pas loin l'un de l'autre, et si Esther croit s'être retirée du monde de l'amour, elle acquiert peu à peu l'assurance tranquille de la maturité. Elle prend part à la recherche de sa mère (chapitre 57) et, à contre-cœur, refuse la proposition de Woodcourt (chapitre 61). C'est alors que se produit le tournant de l'histoire : au chapitre 64, John Jarndyce se retire et le jeune homme remplace le vieux tuteur, le nouveau couple trouvant le bonheur dans une demeure campagnarde d'où Esther a le loisir de raconter sa version des faits. C'est la deuxième « Bleak House » où commence la vraie vie, simple et calme, comme Dickens le rêve sans cesse dans ses romans, alors que la sienne est un tourbillon[46].

Esther, si on la considère comme protagoniste de cette section de l'histoire, doit donc vaincre un premier antagoniste, sa naissance illégitime, donc associée au péché, ce dont elle triomphe par la découverte de sa parenté, sa conduite méritante envers sa mère retrouvée et la repentance de Lady Dedlock à l'instant de sa mort. C'est alors que s'en présente un second, faussement salvateur, la proposition de John Jarndyce, barrière qui sera assez vite levée. Le dénouement n'est donc pas vraiment une surprise, les données initiales y conduisant de façon obligée. Le déroulement de l'histoire correspond, en effet, au schéma stéréotypé que définit Marthe Robert, selon laquelle une fois abstraction faite de l'appareil merveilleux, « [dans le conte de fées] tous les éléments se combinent en vue d'un dénouement nécessairement heureux […]. La fin du conte est donc littéralement sa finalité : il n'a rien d'autre à dire que ce triomphe différé à plaisir, qui est le sens et le but de sa démonstration »[47].

Du secret coupable aux retrouvailles avec l'enfant perdu, puis la révélation publique, tel peut se résumer le mélodrame vécu par Lady Dedlock. Épouse d'un baron, cette haute dame s'ennuie à mourir (bored to death) ; mais voilà qu'une secrète histoire d'amour redevient d'actualité lorsqu'elle apprend que son ancien amant est toujours vivant (chapitre 2), encore qu'elle reste persuadée que l'enfant né de cette liaison – dont elle ignore jusqu'au sexe – est décédé. Après avoir appris de son avocat que Hawdon, alias Nemo, est mort, elle se rend dans tous les lieux où il a vécu, vêtue comme sa servante (chapitre 16). Mais Guppy lui fait savoir que l'enfant est bien vivante et que Hawdon a laissé des lettres (chapitre 29), documents qu'on croit disparus dans l'incendie de l'entrepôt de Krook (chapitre 33).

La grande scène de reconnaissance entre la mère et la fille se déroule dans un parc, rencontre unique cependant. Tulkinghorn se fait menaçant (chapitre 40) et Lady Dedlock est déchirée entre son secret et l'honneur dû à son époux (chapitre 41). Si la menace que représente Tulkinghorn disparaît avec lui, puisqu'il est assassiné (chapitre 48), la dame est suspectée de son meurtre en raison de son accoutrement (chapitre 53). Or les lettres ont été sauvées et Sir Leicester en prend connaissance (chapitre 54). Le déshonneur et le désespoir s'emparent de Lady Dedlock, qui prend la fuite (chapitre 55), mais que suit en contrepoint l'enquête de l'inspecteur Bucket (chapitre 57). L'histoire se termine par la mort de cette héroïne et la paralysie de son époux[48].

Outre le voyage d'une femme à l'intérieur de sa propre aliénation et des efforts qu'elle déploie pour s'unifier avant de mourir, cette histoire peut être lue de deux façons auxquelles le public victorien devait être particulièrement sensible[48] : c'est d'abord une intrigue à sensation, sise dans un décor proche du gothique, avec un déchaînement élémentaire, une demeure figée dans le temps, une allée des fantômes, l'enfer des taudis[10] et l'étranglement du labyrinthe londonien qui se rétrécit jusqu'à une pierre tombale, le tout couplé à une poursuite nourrie d'un suspense ponctué de révélations s'enchaînant inexorablement[48]. C'est aussi un conte moral dans lequel triomphe la justice immanente, là où, certes, l'amour véritable reste vivace, mais jusqu'à l'humiliation, dans le respect mortel du code d'honneur et la punition sans rémission du péché[48].

Elle concerne Richard Carstone et, elle aussi, se construit en trois étapes : un héros innocent est jeté en pâture à une société malade ; sans le vouloir, il enclenche lui-même le processus qui le broiera ; son choix, dicté par la mission viciée dont il se croit investi, sera de forcer la Chancellerie à clore le dossier dont il est partie prenante. À ce stade, ses amis constituent une sorte de chœur moral pour le protéger, mais il s'en détache et se retrouve isolé. La tragédie atteint son acmé lorsque le pauvre héros, ayant transgressé l'ordre social établi en voulant forcer le passage, est désormais considéré comme une menace, alors même qu'il se jette dans la gueule du loup en engageant les services de Vholes. Le destin bascule et le voici privé de liberté, démuni, frappé par la maladie. Alors seulement il prend conscience de sa responsabilité morale. Là se situe l'anagnorisis ou recognitio aristotélicienne[49], avant que ne soit offerte la possibilité d'une renaissance[50].

En réalité, Richard est l'une, parmi les autres, des figures tragiques engluées dans la procédure inhumaine de l'affaire « Jarndyce contre Jarndyce » ; sa passion est leur passion, et l'événement tragique, apparemment prédéterminé, suit en vérité un chemin qu'ouvrent les victimes elles-mêmes[50]. Se pose alors la question de la fatalité interne, telle celle qui habite les héros ou les héroïnes raciniens[50]. Il s'agit là de ce que Jean-Marie Domenach décrit, à propos des personnages de Shakespeare il est vrai, comme « l'accord honteux qui s'établit, chez le passionné, entre sa liberté et son esclavage, une causalité cachée […] à laquelle on transfère la responsabilité de son envoûtement, de son délire et de la catastrophe qui en est l'aboutissement probable […]. Le tragique ne serait alors que le vêtement luxueux et trompeur qu'empruntent les passions pour se duper et se détruire »[51].

La Maison d'Âpre-Vent opère sur deux niveaux, le récit d'Esther présentant une vue personnelle, celui du narrateur à la troisième personne offrant une vue historique. Le roman suit en cela la ligne établie par Dickens depuis le début de sa carrière, et, s'il concerne des valeurs relatives à la conduite individuelle, il apparaît aussi comme une version parabolique de sa foi en l'effort de chacun et de sa détestation de tout projet politique pour parvenir à réformer la société : ainsi, l'action personnelle d'Esther y est bénéfique alors que la philanthropie organisée apporte le chaos[52]. Jusqu'à David Copperfield, en effet, Dickens semble considérer le mal en termes individuels, mais ses dernières œuvres, comme Les Temps difficiles, révèlent sa propension à penser que c'est le bien qui émane des efforts personnels, et le mal qui résulte des systèmes corrompus. La Maison d'Âpre-Vent fait figure de charnière, présentant un monde où l'affirmation individuelle pour opérer les changements nécessaires se trouve contrecarrée par les forces constituées, et si la voix du libre arbitre finit par triompher, du moins pour les personnages concernés, le système restant identique à lui-même, la lutte est particulièrement longue et rude pour y parvenir[52].

Dickens s'appuie sur certains penseurs ayant théorisé ces idées, en particulier John Elliotson et Thomas Carlyle. Le premier s'emploie à promouvoir le mesmérisme et la phrénologie, deux sciences ayant fait long feu mais très populaires au milieu du XIXe siècle, qui affirment la capacité de l'homme à modifier son environnement[53]. Carlyle défend avec acharnement le libre arbitre et trouve des alliés chez certains clercs de l'Église ou princes des lettres, l'évêque Joseph Butler qui a publié en 1736 Analogie de la religion naturelle et révélée avec le cours de la nature[54], et Samuel Taylor Coleridge avec son ouvrage Aide à la Réflexion. Le livre de Butler défend l'idée que les hommes sont libres parce qu'ils se sentent libres ; ils sont donc « comme » libres[55]. Coleridge, lui, exalte en 1825 « l'élément éminemment spirituel de notre être » et rassure l'homme sur sa chute, non pas acte de Dieu mais résultat d'une volonté malade, la rédemption naissant de la réharmonisation de la volonté humaine avec la volonté divine[56]. Quant à Carlyle, dans Caractéristiques, publié en 1831, il avance l'opinion que la société s'est affaiblie parce que le libre arbitre « a abdiqué et s'est retiré dans le sombre cauchemar fantomatique de la Nécessité qui usurpe son trône »[57], idée renouvelée et développée dans Sartor Resartus[N 4] paru deux années plus tard[53].

Dickens, lui aussi, croit que la liberté individuelle s'exerce en accomplissement de la Providence, mais il reste persuadé, comme Coleridge, que le mal naît d'une volonté affaiblie ou dégénérée, ou bien de la croyance erronée en la toute-puissance de la destinée[58]. Esther est aussi disciplinée que Tulkinghorn qui ne croit plus à rien et agit avec une méticulosité mécanique mais improductive, alors qu'elle a foi dans une espérance, celle que révèle la Bible et les paroles du Christ[58].

Au chapitre 3 se déroule une scène indicatrice de la nature du dessein que suit Esther. Alors qu'elle lit à sa marraine quelques pages de la Bible, elle s'arrête sur un passage que Mrs Barbary trouve particulièrement approprié, puisqu'il concerne la femme adultère : « Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle »[59],[60]. Se rendant compte qu'elle a joué le rôle de l'accusatrice, la marraine se justifie aussitôt par une autre citation, cette fois de l'Évangile selon Marc : « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin ; craignez qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez »[61]. Si cette marâtre insiste sur « Veillez ! », clamé « d'une voix horrible » (in an awful voice)[62], Dickens prend soin de donner la réponse complète du Christ à ses apôtres : l'homme a le pouvoir de déterminer sa propre destinée, et Esther, loin d'être entachée à jamais, reste libre de se forger un avenir choisi en toute liberté[63].

Le passage s'applique aussi à l'ensemble du roman : de façon symbolique, si « Bleak House » est une demeure bien gérée par la jeune femme qui en a pris la responsabilité, où règnent l'ordre et la fraternité, « Chesney Wold », en revanche, n'est qu'une caricature du modèle avancé par les Écritures : là, même la plus belle possession du maître des lieux, son épouse, ne lui appartient que légalement, puisque les sentiments de la dame vont ailleurs[63]. De plus, la société anglaise dans son ensemble reste une maison de Dieu négligée, où les gardiens se sont endormis[64].

S'ajoute à cela l'importance des fables trouvées dans les deux récits, mais plus particulièrement dans celui d'Esther, constamment utilisées pour l'édification des enfants. Le narrateur à la troisième personne note que, chez les Smallweed, les « livres d'histoires, les contes de fées, la fiction et les fables » restent introuvables et que cette négligence ne peut qu'engendrer le désordre des familles[65]. Telles les paraboles du Christ, en effet, ce n'est pas le divertissement qu'ils servent, mais des modèles de moralité qu'ils présentent[64].

Cependant, si utiliser la fable pour instruire est utile, vivre dans le déterminisme du conte de fées s'avère nuisible[66]. Le narrateur à la troisième personne décrit les mondes de la loi et de la classe dominante comme pétrifiés selon leur schéma immuable : « Comme la chancellerie, la fashion n’a de principes que l’usage et les antécédents. Monde étroit, même relativement à celui où nous sommes, peuplé, comme la haute cour, de Rip Van Winkles dont l’orage n’interrompt pas le sommeil, et de Belles au bois dormant qui s’éveilleront à l’heure où les broches, arrêtées lorsqu’elles fermèrent les yeux, tourneront avec une vitesse prodigieuse »[67]. Quant à Esther, elle déclare dès le début de son récit : « […] comme une princesse des contes de fées, avec cette différence que j’étais loin d’être charmante, je fus élevée par ma marraine »[68], mais, à la différence de l'Établissement, c'est une Belle au bois dormant qui a hâte d'être réveillée pour se forger une vie autonome et responsable[66].

John Forster écrit, à propos de La Maison d'Âpre-Vent, que « rien n'y est introduit au hasard, tout tend vers la catastrophe » et parle de « la chaîne de petits incidents conduisant à la mort de Lady Dedlock, la chaîne d'intérêt reliant les habitants de « Chesney Wold » et de « Bleak House » »[69]. Cette solidarité des incidents paradoxalement fondée sur la coïncidence n'a cessé d'intriguer les critiques : George Gissing évoque avec étonnement un « puzzle mécanique loin des complications de la vie humaine »[70]. En revanche, M. D. Zabel y voit « des anneaux de destin, des lignes croisées de destinée, de secrètes alliances morales »[71], et W. J. Harvey conclut que « la vie réelle fusionne l'accident et la cause, les choses sont ensemble liées et contingentes, relevant d'un schéma et du hasard, à la fois libres et déterminées »[72]. Quant à E. D. H. Johnson, il met en exergue le conseil de Jarndyce à Richard Carstone : « Ne fais confiance à personne, sinon à la Providence et à tes propres efforts » et ajoute que « l'apparence de hasard dans l'existence cache une providence souterraine »[73]. John Hillis-Miller, quant à lui, fait remarquer que « partout dans La Maison d'Âpre-Vent, nous voyons des personnages s'employant à vaincre le chaos d'un monde tout simplement phénoménal » et que « le véritable détective du roman est le narrateur qui s'efforce, par perception passive et l'exercice de l'intelligence constructive, de découvrir les lois du monde qu'il a sous les yeux »[74].

Cependant, la perception du monde étant différente suivant les récits, le dessein de Dickens ne se révèle que progressivement[75]. Le premier narrateur décrit un monde composé de petites entités se chevauchant en une succession de causes et de conséquences dont il souligne sans cesse l'inéluctabilité, une sorte de Némésis, autre source possible du nom « Nemo » ; c'est un monde dont la stagnation, la froideur, le gel répondent à une prédétermination, de sorte que la volonté exercée par beaucoup, Tulkinghorn, Lady Dedlock, Hortense, les Smallweed, conduit à la stase, comme d'ailleurs le manque de cette même volonté qui, lui, résulte de l'attachement aux seuls biens matériels, tel celui de l'infortuné Richard Carstone. Esther, au contraire, se révèle comme la force qui disperse le brouillard et la désolation : son action, à elle seule se fait rédemptrice, fondée sur un ensemble de valeurs morales, le travail bien fait, le contentement de peu, la bienveillance du cœur. Ainsi, curieusement, le personnage potentiellement le plus prédéterminé s'avère peu à peu le plus libre et le plus responsable, sa maladie, en l'arrachant à la chaîne de la destinée, amenant le processus à son terme[75].

Il existe donc un dessein supérieur orientant les événements de La Maison d'Âpre-Vent : ce n'est que par le don de soi et l'amour du prochain que les hommes peuvent reconnaître le sens de la Providence divine, schéma général s'appuyant sur le Nouveau Testament dont John Forster écrivait que, pour Dickens, il contenait « les meilleures leçons pouvant guider tous les êtres humains dévoués à la sincérité et à leur devoir »[76].

Pour trouver d'utiles compléments, voir en ligne Bleak House Page[77], Bleak House Bibliography for 2012, Dickens Universe and adjunct conference sur Dickens, Author and Authorship in 2012[78] et Supplemental Reading About Bleak House[79].

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.