Top Qs

Línea de tiempo

Chat

Contexto

Provincia de Michoacán

antigua Provincia Distrital del Reino de México, Virreinato de Nueva España De Wikipedia, la enciclopedia libre

Remove ads

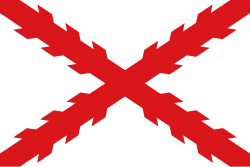

La Provincia de Michoacán originalmente "Reino de Mechuacán", era una provincia y posteriormente un distrito y obispado que formaba parte de la del Reino de México, desde principios del siglo XVI, hasta convertirse en la Intendencia de Valladolid de Michoacán en 1776 dentro del Virreinato de la Nueva España. Incluía totalmente los actuales estados de Michoacán, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí por algún tiempo Querétaro y parcialmente Jalisco, Guerrero y Tamaulipas.[1]

Remove ads

Este gran territorio era administrado, primero desde Tzintzuntzan o Ciudad de Mechoacán (1536- 1542) y después desde Pátzcuaro o Ciudad de Mechuacán (1544- 1579) ambas ciudades situadas en las riberas del lago de Pátzcuaro o centro metropolitano del Imperio Purépecha conocido como Reino de Michoacán, ubicado en el centro de lo que sería el Obispado de Michoacán. Después de 1580 la capital se trasladaría a la tercera ciudad de Michoacán Nueva Ciudad de Michoacán, la nueva capital española de la provincia y después renombrada como Valladolid de Michoacán (hoy Morelia), situada a unos 40 kilómetros al estenoreste del lago de Pátzcuaro.[2]

Remove ads

Historia

Resumir

Contexto

Época prehispánica y primer contacto

Cuando Hernán Cortés llegó a la Ciudad de México en 1519 muy pronto supo de la existencia de un gran reino, hacia el occidente, llamado Mexuacan por los mexicas. Este nombre es náhuatl, viene de mechin, o michin, ‘pez, pescado’; -hua, ‘poseedor de’; -can, ‘lugar’; lo cual da ‘Lugar de los que tienen pescado’, ‘Lugar de pescadores’, y se refiere a los lagos del centro de Michoacán (el de Pátzcuaro, el de Sirahuén, el de Cuitzeo, Zacapu y Guaracha), alrededor de los cuales se estableció el núcleo central de la población michoacana. Los españoles lo debieron pronunciar ya Michoacán, como una manera de rendir la larga del locativo -cn, Mechuacn. Este nombre náhuatl se escribía con un cerro y un pescado, en donde el cerro, tépetl en náhuatl, refiere al altépetl, ‘cerro de agua’, reino o señorío; y el pescado, mechin, refiere a Mechuacan, por lo que el glifo significa “el reino de Mechuacan”, y era entendido en todo Mesoamérica, con su Babel de lenguas.

Los mexicas tenían a Mechuacan muy en mente, porque era un reino grande y poderoso, un reino de reinos, un imperio, como el de los mexicas, y al que nunca habían podido conquistar o derrotar, después de sangrientas batallas. Había fortalezas muy guarecidas y poblaciones de otomíes en las zonas fronterizas entre los imperios de Mechuacan y México. Se ha dicho que la superioridad militar michoacana se debió a que fue el único pueblo de Mesoamérica que desarrolló la producción de cobre y le dio uso utilitario y armamentístico.

La existencia misma de los michoacanos les causaba un problema de identidad a los mexicas. Los llamaban tarascos, por su dios Taras, porque sus ídolos eran tharés, porque usaban mucho la palabra tarascue, ‘suegro o yerno’ (vitales en las alianzas matrimoniales), y porque en las batallas, con sus cortas faldas sus genitales golpeaban a una y otra pierna haciendo el sonido “taras, taras”, como lo refiere el cronista tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo. Ambos, tarascos y mexicas, se decían de origen chichimeca (‘mecate, linaje de perro’, en náhuatl), que llegaron, o regresaron, a poblar sus respectivas regiones lacustres, la de México y la de Mechuacan. Hermanos enemigos. Y se decía que habían migrado juntos del norte, y que los mexicas abandonaron a los tarascos en el lago de Pátzcuaro y les robaron su ropa, curioso mito de origen de sus faldas cortas que incomodaban a los mexicas. Desde entonces hasta el presente, la cuestión de los orígenes michoacanos no dejó de desvelar a los estudiosos, que no hallan de dónde vino la población michoacana, con su antigua “vocación autárquica” (Christian Duverger), con una arquitectura original (las célebres yácatas) y la presencia de tumbas de tiro, hablante de una lengua, la michoacana, tarasca o purépecha, que no tiene vínculos con ninguna otra lengua mesoamericana, y sólo se han encontrado remotas afinidades con el quechua y el zuñí. También de los Andes llegó a Michoacán la mencionada producción de cobre y el uso de conchas spondilus, que les traían mercaderes en canoas siguiendo la costa del Pacífico.

Tampoco se conoce bien el origen de la presencia nahua en Mechuacan, siendo los nahuas mexicas sus enemigos capitales. Es curioso que no se conozca o exista un nombre en purépecha de Mechuacan, que sólo conocemos por su nombre y su glifo nahua, mexica. Muchos de los nombres de lugar michoacanos tenían nombres en tarasco y en náhuatl (Tzintzuntzan-Huitzitzillan-Uchichila, ‘lugar de colibríes’; Iguatzio-Cuyacan ‘lugar de los que tienen coyotes’), y la población nahua en Michoacán parece ser antigua, si atendemos a documentos como la Memoria de Melchor Caltzin, de 1543, en tarasco, que se refiere a un códice perdido sobre los nahuas de Tzintzuntzan, que le decía Huitzitzillan. De hecho, cuando llegaron los españoles, Tzintzuntzan era la capital del Imperio Purépecha y era llamada “ciudad de Mechuacan” del “Reino de Michoacán”, donde se encontraban los palacios del Cazonci (Emperador) Zuangua. En el título mismo de Cazonci se entrecruza lo nahua y lo michoacano, porque no se sabe si significa ‘el rapado’, en tarasco, o si en náhuatl es caltzontli, ‘Muchas casas’, o ‘Cabeza de las casas’, o cactzontli, en relación con sus cactli, sandalias. Y es notable que el nombre mismo de la capital michoacana Tzintzuntzan-Huitzitzillan rememore a Huitzilopochtli, ‘Colibrí de la izquierda’, dios tutelar de los mexicas.

Religión

En lo religioso, los michoacanos no eran muy diferentes de los mexicas, con dioses y diosas, calendarios y fiestas equivalentes, y con un exacerbado culto a la guerra y a los sacrificios humanos. Durante la fiesta de Ecuata Cónscuaro, la ‘Fiesta de las Flechas’ (que corresponde según Rafael Tena a la fiesta mexica de Tecuilhuitontli, ‘Pequeña fiesta de los señores’), después de sangrientas ejecuciones, el Petámuti, o sacerdote mayor, le contaba la historia de los orígenes del reino a los señores de los pueblos allí reunidos, y los petámutiecha (plural tarasco de Petámuti) contaban la misma historia en cada uno de los reinos. Conocemos esta historia porque un Petámuti sobreviviente se la contó al franciscano fray Jerónimo de Alcalá y sus colaboradores michoacanos, quienes la registraron en español en la segunda parte de su Relación de Mechuacan, que entregó en 1541 al virrey Antonio de Mendoza. Esta fuente es de vital importancia, pero está ciertamente sesgada, como cualquier otra, pero con el problema de ser casi la única versión conocida. Con todo, la escasa investigación arqueológica no la contradice en lo fundamental. La historia cuenta la migración de los chichimecas uacúsecha (‘águilas’, en tarasco, plural de uacús), cazadores recolectores, vestidos con pieles, con arcos y flechas, quienes al llegar a Michoacán se encontraron a pobladores de agricultores y pescadores que hablaban la misma lengua que ellos. Se formó una alianza estrecha entre agricultores, pescadores y agricultores que conformó una fuerza política y militar que pronto dominó la zona central de los lagos, con el rey Taríacuri, que inició la conquista del amplio territorio de lo que hoy es Michoacán. La “conquista divina de Michoacán”, como le llamó Jean Marie Gustave Le Clézio, porque fue hecha bajo el emblema del dios del sol Curícaueri, implicó no sólo una dominación política y económica tributaria, sino también una imposición religiosa, cultural y lingüística, con la difusión del tarasco, por encima de las varias lenguas que se seguían hablando en Michoacán (diferentes variedades del náhuatl, otomí, mazahua y otras).

Política

La capital de Taríacuri estaba en Pátzcuaro, y dividió sus capitales entre su hijo y sobrinos, en Pátzcuaro, Ihuatzio-Cuyacan y Tzintzuntzan-Huitzitzillan, que conformaron, según Alfredo López Austin, una suerte de Triple Alianza (Excan Tlahtolloyan) michoacana, antigua fórmula mesoamericana de ejercicio del poder. Su relación no siempre fue armoniosa y el dominio pasó de Pátzcuaro a Ihuatzio, y de allí a Tzintzuntzan, donde se encontraba la sede del poder, la “ciudad de Mechuacan”, cuando llegaron los españoles. Allí se hablaba la lengua tarasca más elegante, la tzintzúntzanapu uandacua, el habla de Tzintzuntzan, que contrastaba con la purépechanapu uandacua, el habla de los purépecha, que en lengua de Mechuacan significa lo mismo que macehualli, ‘hombre común, súbdito’.

El dominio de la ciudad de Mechuacan sobre el territorio del reino o imperio michoacano adquirió una fuerza de unidad que parece superior al que alcanzó el imperio mexica. Aún en siglo XVIII, tras dos siglos y medio de dominio español, de la división de los pueblos en encomiendas y corregimientos, de catástrofe demográfica, explotación tributaria y laboral y expoliación de tierras, el gobernador indio de la ciudad de Mechuacan en Pátzcuaro conservaba un poder de convocatoria en el conjunto de la provincia.

En la tercera parte de la Relación de Mechuacan, fray Jerónimo de Alcalá registró el testimonio de Pedro Cuínierangari, gobernador indio de la ciudad de provincia de Mechuacan sobre la organización política del reino. Como en el centro de México, los purépecha (macehuales) les pagaban tributo a sus acháecha (teteuctin, en náhuatl, ‘señores’), quienes además disponían de trabajadores adscritos a sus tierras, acípecha (mayeque, en náhuatl, ‘terrazgueros’), que eran particularmente abundantes en Michoacán. Desde la capital michoacana, se organizaba una amplia red de producciones especializadas en diferentes regiones y pueblos de los lagos, organizada por una amplia red de mayordomos, que permitió el abastecimiento del palacio del Cazonci.

Al Cazonci Zuangua le tocó saber bastante pronto de la próxima llegada de los españoles, que vendrían a cambiarlo todo, por acontecimientos extraordinarios (temblores, cometas, incendios) y por sueños que tenía la gente.

En 1502 Cristóbal Colón se encontró en el Golfo de Honduras con una embarcación mercante mesoamericana que, entre otras mercancías, traía cobre, que debía ser michoacano. Pronto la noticia del encuentro corrió por Mesoamérica y llegó a la ciudad de Tzintzuntzan. Al igual que el hueytlatoani mexica Motecuhzoma Xocoyotzin, el Cazonci Zuangua no fue, en términos estrictos, un señor michoacano prehispánico.

Época colonial

La incorporación de Michoacán

En 1521, conquistado México-Tenochtitlan, Hernán Cortés puso su atención en los señoríos vecinos (conocidos como Reinos) a los dominios mexicas y procedió a su incorporación a la Gobernación de la Nueva España de la cual era capitán general. Pronto recibió noticias de la existencia del Señorío Purépecha o Reino de Michoacán, sus riquezas y su fuerza que rivalizaba con los mexicas, no tardó en enviar exploradores y embajadas. Tras los primeros contactos, los tarascos comenzaron también a enviar embajadas, ambos buscaban una mayor información del otro.

Cuando el cazonci Zangua había fallecido a causa de una epidemia de viruela y fue sucedido por su hijo Tzintzicha Tangánxoan II, quien no tuvo un inicio de gobierno sencillo. Primero debió afrontar la rebelión de los hermanos supervivientes a la epidemia, a los cuales ejecutó, así como debió restablecer a su jerarquía política afectada por los fallecimientos a causa de la epidemia. Bajo estas condiciones debió tomar una decisión, enfrentarse a los españoles o buscar su amistad, esto también provocó fracturas al interior de la jerarquía que resolvió una vez tomada la decisión, el sometimiento pacífico al rey de Carlos I de España, que implicó la incorporación de un gran territorio.

Otro de los argumentos que seguramente convencieron al cazonci de su decisión, debió ser la presencia de las fuerzas españoles de Cristóbal de Olid, quién fue enviado por Hernán Cortes, que, según las fuentes, fueron recibidos en paz y alojados en la capital del reino, la ciudad de Tzintzuntzan (ciudad de Michoacán), a finales del mes de julio de 1522, por lo que, en algún momento del otoño de ese año el cazonci viajó al campamento de Cortés y reconoció su sometimiento al rey de España como Reino.

Se debate si en verdad fue tan pacífica o no, lo cierto es, que los propios descendientes de este cazonci y toda una élite que estaba vinculada a este linaje, durante la colonia defendieron el sometimiento pacífico en favor de conseguir privilegios por parte de la corona y sostener cierto estatus social dentro de la sociedad indígena, es decir, seguir siendo reconocidos como nobles indígenas y los beneficios que implicaba ello. Lo cierto es que, gracias a esto, se incorporó un territorio tan amplio como el actual estado de Michoacán, así como algunas porciones de los estados vecinos de Jalisco, Guanajuato y Guerrero. También el acceso a grandes recursos naturales y el control de una importante población que proveyó de guerreros, mano de obra y colonos a diversos proyectos españoles hacia el norte y el occidente, como lo serían los conflictos como la conquista de Colima, la costa michoacana, la pacificación rebelión de la región del Panuco (La Florida), y la aportación de soldados a la expedición de Cristóbal de Olid que debía conquistar Las Hibueras en la actual Honduras, donde los purépecha tuvieron una participación muy importante desde el principio, entre 1522-1525, a lo largo de los 300 años de existencia de la Nueva España.

Invasión de Nuño Beltrán de Guzmán

Nuño Beltrán de Guzmán era un militar rival de Hernán Cortes, resultado de esto es la muerte del cazonci Tzintzicha Tangánxoan II, que siendo bautizado con el nombre de don Francisco Tangánxoan fue procesado injustamente por Nuño de Guzmán quien lo condenó y ejecutó en 1530. Muerto el cazonci, su jerarquía se mantuvo en pie y se debió negociar con ellos, así como se garantizó la continuidad del linaje Uanácaze al mando de los tarascos por otro tiempo más, para lograr los acuerdos, fue importante el papel del primer obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga quién emancipo la región.

En 1530, forzados y violentados por Nuño de Guzmán, le acompañaron en su conquista de la Nueva Galicia, al occidente de México, que llegó incluso tan al norte como Sinaloa.

Entre 1539-1565, los últimos descendientes legítimos del linaje Uanácaze, los hijos del cazonci, don Francisco Taríacuri y don Antonio Huitziméngari, estuvieron muy involucrados en las exploraciones hacia el Bajío y el norte minero. De don Francisco se sabe combatió al lado del virrey Antonio de Mendoza cuando controló la rebelión del Mixtón, mientras que su hermano y sucesor, don Antonio, entre 1551-1553, comandó alrededor de 1200 tarascos en los principios de lo que sería la Guerra contra los Chichimecas, que se extendió hasta finales del siglo XVI. Don Antonio además apoyó a la fundación de poblaciones que ayudarían a consolidar el importante camino de Tierra Adentro que conectaba a la Ciudad de México con las minas de Zacatecas y Guanajuato.

Además de soldados, una vez pacificando el norte, los purépecha apoyaron con colonos, que junto a tlaxcaltecas y otomíes servían de apoyo en la colonización del norte y como ejemplo para los rebeldes chichimecas, por lo que encontramos poblaciones con barrios tarascos en el Bajío guanajuatense o en ciudades más al norte como Zacatecas o San Luis Potosí.

Remove ads

Provincia eclesiástica (obispado)

La Provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán tuvo sus orígenes en la antigua capital del Imperio Purépecha, cuando los primeros franciscanos, provenientes de la Ciudad de México, llegaron a la Ciudad de Tizntzuntzan en el año de 1525.

En los años siguientes, los franciscanos se dedicaron a evangelizar la zona lacustre de Pátzcuaro y sus alrededores, dejando una huella importante entre la religiosidad de los purépechas. Poco tiempo después, las fundaciones de Michoacán y Jalisco se convirtieron en una Custodia dependiente de la Provincia Franciscana de El Santo Evangelio de México (1535).

A partir de entonces, las fundaciones y el radio de acción franciscana se extendió por los actuales estados de Michoacán, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí a tal grado que en 1565, la Custodia de Michoacán alcanzó el rango de Provincia (entidad independiente) con el nombre de San Pedro y San Pablo de Michoacán.[3]

Remove ads

Véase también

Referencias

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads