Im Gleichgewichtsorgan von Lebewesen dienen verschiedene Sensoren der Wahrnehmung von linearen Beschleunigungen (einschließlich der Fallbeschleunigung) und Winkelbeschleunigungen. Der Reiz wird meist über Sinneszellen aufgenommen, die an einen oder – wie beim Menschen – an mehrere speziell aufgehängte oder aufliegende Festkörper gekoppelt sind, sogenannte Statolithen. Für die Drehbewegungen dient häufig eine Flüssigkeit in einem Röhrensystem als träge Masse. Bei allen Wirbeltieren einschließlich des Menschen ist der Vestibularapparat das wichtigste Gleichgewichtsorgan.

Der Vestibularapparat der Wirbeltiere

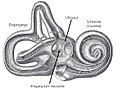

1 Nervus vestibularis

2 Nervus cochlearis

3 Nervus facialis

4 äußeres Fazialisknie mit Ggl. geniculi

5 Chorda tympani

6 Hörschnecke

7 Bogengänge

8 Hammerstiel

9 Trommelfell

10 Eustachi-Röhre

Das paarige Vestibularorgan (Organon vestibulare, Vestibularapparat) der Wirbeltiere und des Menschen befindet sich im Innenohr. Es unterteilt sich meist in jeweils fünf Bestandteile: Drei Bogengänge und die beiden als Maculaorgane bezeichneten Strukturen Sacculus (lateinisch: ‚Säckchen‘) und Utriculus (lateinisch: ‚kleiner Schlauch‘). Fische und Amphibien (siehe unten) besitzen als zusätzlichen sechsten Bestandteil eine Lagena (lateinisch: ‚Flasche‘), die ebenfalls ein Maculaorgan ist. Auch bei der Anzahl der Bogengänge gibt es Ausnahmen, allerdings nur bei sehr ursprünglichen Wirbeltieren. Neunaugen haben nur zwei Paar Bogengänge, Schleimaale gar nur ein Paar.[1]

Der Vestibularapparat des Menschen

Zusammenfassung

Kontext

Aufbau

- Zeichnung des knöchernen Labyrinths im menschlichen Innenohr

- Schema des häutigen Labyrinths im menschlichen Innenohr

Bogengangsorgane

Die mit Endolymphe (nicht mit Luft, wie vor der Beschreibung durch den Anatomen Domenico Cotugno durchwegs angenommen wurde)[2] gefüllten Bogengänge bilden das Drehsinnorgan und stehen nahezu senkrecht zueinander und erfassen so die Vektorkomponenten der Drehbeschleunigungen des Kopfes im Raum. Sie bestehen jeweils aus dem eigentlichen Bogen und aus einer Erweiterung, der Ampulle. In ihr liegen die Haarzellen der Bogengänge, die Sinneszellen des Gleichgewichtsorgans. Deren Haare ragen in einen Gallertkegel, die Cupula, die den Flüssigkeitsring unterbricht. Bei einer Drehbeschleunigung des Kopfes drehen sich die Bogengänge mit. Die Endolymphe kann sich als Flüssigkeit aufgrund ihrer Massenträgheit, bei entsprechender Ausrichtung des Bogenganges, dieser Drehbewegung mehr oder weniger entziehen. Durch diese relative Bewegung der Endolymphe gegenüber dem Bogengang drückt die Endolymphe die Cupula zur Seite. Dadurch werden die „Haare“ der Sinneshaarzellen abgebogen. Je nach Richtung der Abbiegung kommt es zu einer Beschleunigung oder Verlangsamung der Ruhefrequenz der Sinneshaarzellen. Die elektrischen Signale gelangen über den Bogengangnerv zum Gehirn.

Makulaorgane

Sacculus und Utriculus erfassen die translatorische Beschleunigung des Körpers im Raum. Sie stehen ebenfalls senkrecht zueinander, sodass der Sacculus auf vertikale und der Utriculus auf horizontale Beschleunigungen anspricht. Die Sinneszellen ragen mit ihren Fortsätzen (Sinneshärchen, vor allem Stereozilien) in eine gallertige Membran, die Otolithen (Statolithen) enthält. Otolithen sind feine Kalziumkarbonatkristalle, welche die Dichte der Membran erhöhen und damit wiederum einen Trägheitseffekt ermöglichen, sodass die Erfassung linearer Beschleunigungen überhaupt ermöglicht wird.

Verarbeitung im Nervensystem

Von den Sinneszellen gelangt die Sinnesinformation über den VIII. Hirnnerv (Nervus vestibulocochlearis) zu entsprechenden Nervenkernen im Hirnstamm (Vestibulariskerne). Diese erhalten zusätzliche Informationen von den Augen, vom Kleinhirn und vom Rückenmark.

Die Verschaltung des Gleichgewichtsorgans mit den Augenmuskeln (Vestibulookulärer Reflex) ermöglicht die visuelle Wahrnehmung eines stabilen Bildes während gleichzeitiger Kopfbewegungen.

Für die bewusste Orientierung im Raum sind neben dem Gleichgewichtssystem (vestibuläres System) auch das visuelle System und das propriozeptive System (Tiefensensibilität) verantwortlich.

Ist die Funktion eines dieser Systeme gestört, kann dies widersprüchliche Informationen aus den einzelnen Sinnesorganen zur Folge haben. Dies kann zu einem Schwindelanfall führen. Funktionsstörungen der Otolithen können den gutartigen Lagerungsschwindel hervorrufen.

Neuere Untersuchungen zeigen, dass das Gleichgewichtsorgan im Innenohr nicht nur für die Orientierung im Raum zuständig ist: Eine weitere wichtige Rolle spielt es bei der präzisen Steuerung der Körperbewegungen. Insbesondere bei Bewegungen im Dunkeln oder bei komplexen Bewegungsabfolgen, wie sie etwa Turner oder Artisten ausführen, scheint diese Funktion eine wichtige Rolle zu spielen.[3]

Gleichgewichtsprüfung

Koordinationsprüfungen

- Romberg-Versuch: Der Untersuchte steht bei geschlossenen Augen so, dass die Füße einander innen berühren. Die Arme werden horizontal vorgestreckt. Der Untersucher beurteilt sicheren Stand oder Fallneigung des Probanden.

- Unterberger-Tretversuch: Der Untersuchte marschiert mit geschlossenen Augen „auf einer Stelle“, ggf. mit den Armen nach vorne gestreckt. Der Untersucher beurteilt die Abweichung nach rechts oder links.

- Gangabweichung: Beim Gehen mit geschlossenen Augen nach vorne wird die Gangabweichung beurteilt.

- Berg Balance Scale, ein Testverfahren, in dem das Gleichgewichtsverhalten und die „Sturzgefährdung“ anhand von 14 Tests festgestellt wird.

Experimentelle Prüfungen

- Kalorische Prüfung des Gleichgewichtsorgans: Während der Untersuchung liegt der Patient mit leicht erhöhtem Kopf auf dem Rücken. Damit keine Orientierung im Raum möglich ist, sollten die Augen geschlossen sein. Durch Spülen des Gehörganges mit kaltem oder warmem Wasser (30 °C, 44 °C) kommt es zu einer Bewegung der Endolymphe im Vestibularorgan, die mit Schwindel verbunden ist. Bei intaktem Vestibularorgan lässt sich ein Nystagmus, also ein typisches seitliches Zucken des Auges, beobachten und auswerten. In der Regel bewegt sich bei der Warmspülung das Auge in Richtung des gereizten Ohres, beim kalten Reiz in die entgegengesetzte Richtung. Sollte das Trommelfell nicht intakt sein, darf nicht mit Wasser gespült werden. Ersatzweise kann der Versuch mit Diethylether oder mit Luft durchgeführt werden.

Der Vestibularapparat der Fische und Amphibien

Zusammenfassung

Kontext

Neben den Bogengängen besitzen alle Fische drei Makulaorgane, die alle je einen Otolithen enthalten.[4] Dabei dient insbesondere der Sacculus dem Hörsinn, wobei die Dichteunterschiede zwischen Sagitta und der umgebenden Endolymphe bei Schallwellen im Nahfeld zu Scherbewegungen an den Haarzellen führen. Zur Ausweitung des Hörsinns auf größere Entfernungen und höhere Frequenzen besitzen einige Knochenfischarten spezielle Kopplungsmechanismen zwischen ihrer Schwimmblase und dem Schädelknochen beziehungsweise ihrem Innenohr. In wenigen Fällen ist das Innenohr mit speziellen luftgefüllten Blasen umgeben.

| Maculaorgan | Name des Otolithen | Funktion | Variabilität | relative Größe |

|---|---|---|---|---|

| Utriculus | Lapillus | Erfassung horizontaler Linearbeschleunigungen | gering | meist klein |

| Sacculus | Sagitta | Erfassung vertikaler Linearbeschleunigungen | groß, bei nicht zu den Ostariophysi gehörenden Knochenfischen | groß, extrem groß (über 30 mm) bei Umberfischen |

| Lagena | Asteriscus | Hören und Erfassung vertikaler Linearbeschleunigungen | groß, besonders bei den Ostariophysi | mittel |

Auch Amphibien besitzen noch eine Lagena, die jedoch ausschließlich Beschleunigungen wahrnimmt. Soweit bisher bekannt, dient bei diesen Tieren der Sacculus nur zur Wahrnehmung von Substratvibrationen, während die Papilla amphibiorum außerdem auch Schall aufnehmen kann und die Papilla basilaris ausschließlich dem Hören dient.[5]

Andere Gleichgewichtsorgane

Zusammenfassung

Kontext

Die Gleichgewichtsorgane der Vögel

Vögel besitzen sogar mehrere voneinander unabhängige Gleichgewichtsorgane. Sie besitzen ein zweites Gleichgewichtsorgan in seitlichen Auslappungen des Rückenmarks.[6][7] Es ist allein für die Kontrolle des Gehens und Stehens verantwortlich.[8] Der Vestibularapparat im Innenohr steuert hingegen die Bewegungen der Vögel im Flug.

Die Gleichgewichtsorgane der Insekten

Von Insekten ist eine Vielzahl an Organen beschrieben worden, die vermutlich oder nachgewiesenermaßen als Gleichgewichtsorgan dienen:[9]

- die Schwingkölbchen,

- das Grabersche Organ im Hinterleib von Bremsenlarven,

- das Palmensche Organ im Kopf von Eintagsfliegen (statischer Sinn bei Larven nachgewiesen) und

- die Statozysten am 10. und 11. Hinterleibssegment der Larven einer Faltenmücke.

Andere Tiere

Im Tierreich weit verbreitet sind Gleichgewichtsorgane mit einem kinetisch frei beweglichen Festkörper, einem Statolithen, der aus körpereigenem Material besteht und durch Biomineralisation innerhalb des Körpers entstanden ist oder von außen aufgenommen wurde. Solche Organe werden meist als Statozysten bezeichnet und finden sich beispielsweise bei:

- Rippenquallen,

- Planarien,

- Weichtieren,

- einigen Ringelwürmern und

- einigen Krebstieren.

Da sich die Statolithen bei Flusskrebsen in Gruben an der Basis des ersten Fühlerpaars befinden, gehen sie bei der Häutung verloren und müssen von den Tieren durch ein Steinchen aus der Umgebung ersetzt werden. Diese Tatsache war die Grundlage für Experimente, in denen den Krebsen nach der Häutung ausschließlich Eisenkörnchen zur Verfügung gestellt wurden. Der statische Sinn ließ sich dadurch mit Hilfe künstlicher Magnetfelder stören und gezielt untersuchen.

Siehe auch

Weblinks

- Literatur von und über Gleichgewichtsorgan im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Bewegung in der Balance. Auf: wissenschaft.de, 9. August 2005. Gleichgewichtsorgan im Innenohr koordiniert komplexe motorische Abfolgen.

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.