Vanitas-Stillleben

Gattungsbegriff in der Kunst Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

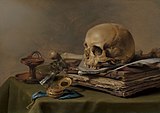

Das Vanitas-Stillleben (lateinisch vanitas ‚Eitelkeit, Nichtigkeit‘) ist ein Bildtypus der Stillleben-Malerei, insbesondere im Barock. Darin wird die Darstellung lebloser Gegenstände durch Sinnbilder der Vergänglichkeit ergänzt.

Bildgegenstände und Interpretation

Zusammenfassung

Kontext

Vanitas, 1622, Kupferstich, 22,9 × 32,8 cm, Achenbach Foundation for Graphic Arts, Fine Arts Museums of San Francisco

Der Kupferstich gibt durch die Betitelung Vanitas (im Bild!) wertvolle Hinweise über jene Gegenstände und die damit assoziierten Tätigkeiten die als eitel und vergänglich interpretiert wurden.

Der heilige Hieronymus im Gehäus, ca. 1520–25, Öl auf Eichenholz, 76,7 × 105,4 cm, Museum Kunstpalast, Düsseldorf

Verweise auf die Vergänglichkeit der irdischen Existenz und der angehäuften weltlichen Schätze sind in nahezu jedem Stillleben des 17. Jahrhunderts vorhanden. Besonders in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts scheint die Darstellung optisch reizvoller und/oder teurer Luxusobjekte nie ohne den ebenfalls im Bild enthaltenen Verweis auf die Hinfälligkeit dieser irdischen Eitelkeit möglich gewesen zu sein.[1] Das Vanitasstillleben[2] ist in diesem Zusammenhang die reinste Äußerung dieser Weltanschauung in der Kunst. Es kann als „privates Andachtsbild“ mit der Funktion einer „Gedächtnisstütze für die Meditation über den Tod und das ewige Leben“ verstanden werden.[3]

Sibylle Ebert-Schifferer sieht einen Unterschied zwischen den Verweisen in anderen Stilllebenarten (Blumen-, Mahlzeit-, Raucherstillleben etc.) und dem autonomen Vanitasstillleben. Der Verweis auf das Ende in Kombination mit der Verherrlichung des Wohlstands – bspw. in Mahlzeitstillleben – hat eine negative Wirkung. Das Nachsinnen über das Unvermeidliche im Vanitasstillleben mit der Tendenz zur Überwindung der irdischen Eitelkeit in Richtung des ewigen Lebens im Jenseits ist allerdings eine positive Betrachtung. Das Vanitasbild verlangte von dem zeitgenössischen Betrachter eine aktive gedankliche Teilnahme[3] – auch im Sinne einer moralischen Reflexion über sich selbst.[4]

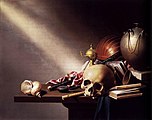

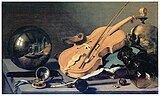

Die Requisiten der Vanitas-Stillleben wurden durch Ingvar Bergström in drei großen Gruppen zusammengefasst. Die erste Gruppe umfasst Symbole irdischer Existenz. Es sind Dinge, deren Wert nur scheinbar beständig ist: Bücher, Musikinstrumente, Geld und Kostbarkeiten, Insignien von Macht und Größe und Werke der bildenden Kunst. Diese Gegenstände umreißen zugleich die verschiedenen Bereiche des Lebens: den tätigen Alltag (vita activa), das geistige Leben in Kunst und Wissenschaft (vita contemplativa) sowie den Genuss und die Wollust (vita voluptaria). Die zweite Gruppe bilden Symbole der Vergänglichkeit in Form von Gegenständen, denen der Zerfall eigen ist und deren Erscheinung den Gedanken daran weckt, wie zum Beispiel der Totenschädel, die Sanduhr, die verlöschende Kerze, welkende Blumen und umgestürzte oder zerbrochene Gläser. Die dritte Gruppe bilden die Symbole der Wiedergeburt und des ewigen Lebens wie Kornähren, Lorbeer und Efeu.[5]

Die Bedeutung der Objekte als Symbole und Verweise in den Vanitasstillleben als auch in allen anderen Stilllebenarten erklärt sich über zeitgenössische intellektuelle Rätsel, Lyrik (Cats, Bredero etc.) und vor allem die zu dieser Zeit beliebten Embleme – allen voran Sinnepoppen von Roemer Visscher und Zinne-Beelden von Jan van der Veen.[6]

Ein besonderes Symbol der Vergänglichkeit ist der in den Vanitasstillleben stets wieder zu findende Totenkopf[7], der die Wurzeln dieser Stilllebenart in der Antike, den spätmittelalterlichen Memento-mori-Darstellungen und den autonomen Vanitasdarstellungen auf den Außenseiten von Diptychen erkennen lässt.[8] Den Darstellungen des meditierenden Hieronymus inmitten seiner Bücher und wissenschaftlichen Instrumente – mitunter auch mit Totenkopf – kommt dabei wohl noch eine besondere Bedeutung zu.[9]

Ein ebenso wesentliches Objekt im Vanitasstillleben ist das Buch. Einerseits als ein Symbol für Gelehrsamkeit zu verstehen[10], verkörperte es als Instrument der Wissenschaft auch den Hochmut zu dem die Wissbegier führen konnte.[11] Hochburg der Wissenschaft im 17. Jahrhundert in Holland war die Universitätsstadt Leiden. Diese Stadt darf auch als Zentrum der Vanitasmalerei angesehen werden.[12] Nicht zuletzt liegt dies wohl darin begründet, dass merklich oft Bücher, und somit die Wissenschaften, in den Gemälden thematisiert werden und das Vanitasbild wohl einen als gelehrt zu bezeichnenden Rezipienten verlangte.[13]

Das Vanitasstillleben hatte besonders in den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts seinen großen Auftritt in der Stilllebenmalerei. Es kann hierbei kein Zufall sein, dass das Vanitasbild, welches so eindrucksvoll den Tod als Ende alles Irdischen thematisiert, im Zuge einer bedrohlichen politischen Situation verstärkt auftrat. 1621 nahmen die protestantischen nördlichen Provinzen nach einem 12 Jahre andauernden Waffenstillstand wieder den Kampf mit den katholischen Habsburgern auf. Hinzu kamen Pestepidemien in den Jahren 1624/25 und 1636.[14][15] Die These der Verbindung von Vanitasstillleben und reellen, das Leben bedrohenden Situationen wird unterstützt durch die Tatsache, dass die Produktion derartiger Gemälde nach dem Westfälischen Frieden von 1648 und besonders ab den 1660ern in Zeiten von Stabilität und Sicherheit abnahm.[16][17]

Künstler und Entwicklung

Zusammenfassung

Kontext

Vanitas, 1603, Öl auf Holz, 82,5 × 54 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

Von Jacques de Gheyn II. existiert bereits von 1603 eine autonome Vanitasdarstellung, in der auch der Totenkopf als Symbol des Todes seinen Platz hat. Sein Schüler David Bailly gilt aber als wesentlicher Meister der Vanitasstillleben. Seine Tätigkeit als Maler in Leiden ab 1613 prägte viele mit der Stadt verbundene Künstler und begründete so den Ruf Leidens als ein wesentliches Zentrum der Stilllebenmalerei.[18]

Auch Rembrandt hatte sein Atelier in der Stadt, bevor er 1631 nach Amsterdam zog. Rembrandt ist nicht berühmt für seine Stillleben, doch beeinflusste seine tonige, vor allem Brauntöne bevorzugende Malerei die Vorstellungskraft der umgebenden Künstler ungemein – auch die des David Baillys.[19][20] Interessant sind ebenfalls die Stillleben des Rembrandt-Schülers Gerard Dou. Sie sind am treffendsten als eine Mischform aus autonomem Vanitasbild und Trompe-l’œil zu bezeichnen. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass Dou seine Stillleben nicht als zu verkaufende Gemälde produzierte, sondern mit diesen die Türen der Schränke verzierte, in denen er seine kostbaren und penibel ausgeführten Feinmalereien aufbewahrte.[21]

Die tonige Malweise Rembrandts als auch überhaupt die Leidener Stilllebenmalerei wirkten auf einen weiteren großen Künstler des Jahrhunderts – nämlich Jan Davidsz. de Heem. Von diesem Künstler, der später vor allem durch seine großen Blumen- und Fruchtkompositionen berühmt werden sollte, existieren frühe Gemälde aus seiner Zeit in Leiden (1625–31) in der Art der für die Stadt typischen, in Brauntönen gehaltenen Bücherstillleben.

Auch die beiden für ihre Mahlzeitstillleben berühmten Maler Pieter Claesz und Willem Claesz. Heda aus Haarlem waren überzeugende Vanitasmaler. Claesz. frühes Vanitasstillleben von 1624 in der Gemäldegalerie Alte Meister Dresden geht mit dem Thema recht eigenständig um. Das hochformatige Gemälde zeigt vor einem Vorhang präsentierte Objekte wie einen goldenen Deckelpokal, Muscheln, eine Uhr, ein Buch etc. Claesz. blieb allerdings nicht bei dieser Bildauffassung und malte zu verschiedenen Zeiten immer wieder Vanitasbilder, die jedoch deutlich dem Stil der monochromen banketjes entsprechen.

In der folgenden Malergeneration fallen besonders die beiden Neffen und zugleich Schüler Baillys – die Brüder Pieter[22] und Harmen Steenwijck[23] – als Maler des Vanitasstilllebens auf. Harmen Steenwijcks Vanitasstillleben von ca. 1640 in der National Gallery in London ist allerdings kein toniges Bücherstillleben mehr, sondern ein wieder mehr die Lokalfarbigkeit betonendes Arrangement. Es zeigt verschiedene Objekte, darunter auch eine Laute, eine auffällig platzierte Muschel und den Totenkopf. Besonders ist das Vorhandensein großer Leerräume im Bild, die starken Diagonalen in der Komposition und die Betonung der Tischkante.

Über Leiden hinaus gelten Evert Collier[24], Vincent Laurensz. van der Vinne[25], N.L. Peschier[26], Cornelis Norbertus Gijsbrechts und Franciscus Gijsbrechts[27] als wichtige Vanitasmaler. Sébastien Bonnecroy[28] vertrat, möglicherweise vermittelt über Jan Davidsz. de Heem, das Vanitasstillleben in Flandern. Von Flandern kam das Vanitasstillleben nach Frankreich, wo bspw. Simon Renard de Saint-André[29] tätig war.[30]

Besonders in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verlor das Vanitasstillleben an künstlerischer Aussagekraft und somit auch an Bedeutung.[31] Die Umformung gemäß den zeitgenössischen Tendenzen in der Malerei von Vanitasstillleben zu nahezu rein dekorativen und nahezu überladenen Prunkstillleben ist zum Beispiel bei Gemälden von Jacques de Claeuw oder Pieter Boel[32] nicht mehr zu übersehen. Interessant bei den in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und später gefertigten Vanitasstillleben ist die Übernahme des Hochformats sowie die Kombination der Arrangements von Objekten mit einer erkennbaren Umgebung wie einem Studienzimmer oder einer Parklandschaft.[19]

- Pieter Claesz

Stillleben mit Totenkopf, Folianten, Taschenuhr und erloschener Öllampe, 1630, Öl auf Holz, 39,5 × 56 cm, Mauritshuis, Den Haag - Willem de Poorter

Stillleben mit Rüstungsteilen und Fahnen, 1636, Öl auf Holz, 23 × 18 cm, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig - David Bailly

Selbstbildnis mit Vanitassymbolen, 1651, Öl auf Holz, 89,5 × 122 cm, Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden - Franciscus Gysbrechts

Vanitasstillleben, 2. Hälfte 17. Jh., Öl auf Leinwand, 115 × 134 cm, Königliches Museum der Schönen Künste, Antwerpen - Pieter Boel

Großes Vanitasstillleben, 1663, Öl auf Leinwand, 207 × 260 cm, Musée des Beaux-Arts, Lille - Pieter Claesz

Vanitasstilleben, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

Siehe auch

Literatur

Zusammenfassung

Kontext

Zu den Emblemen

- Jan van der Veen: Zinne-Beelden, oft Adams Appel. Wees, Amsterdam 1660.

- Roemer Visscher: Sinnepoppen. Willem Jansz. Blaeu, Amsterdam 1614.

Hier genutzt: Roemer Visscher: Sinnepoppen. Edition L. Brummel. Martinus Nijhoff, Den Haag 1949.

Nachschlagewerke

- Lemma ? In: Hermain Bazin & Horst Gerson & Rolf Linnenkamp u. a.: Kindlers Malerei-Lexikon. Band 11, Kindler, Zürich 1985, S. 282–286.

- Erika Gemar-Költzsch: Holländische Stillebenmaler im 17. Jahrhundert. Luca-Verlag, Lingen 1995, ISBN 3-923641-41-9.

- Fred G. Meijer, Adriaan van der Willigen: A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils. 1525-1725. Primavera Press, Leiden 2003, ISBN 90-74310-85-0.

- Lemma ? In: Wolf Stadler u. a.: Lexikon der Kunst. Malerei, Architektur, Bildhauerei. Band 11, Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 167–176.

- Lemma ?. In: Gerhard Strauss, Harald Olbrich: Lexikon der Kunst. Architektur, bildende Kunst, angewandte Kunst, Industrieformgestaltung, Kunsttheorie. Band 7, Seemann, Leipzig 1994, S. 64–67.

Monografien und Ausstellungskataloge

- Ingvar Bergström: Dutch still-life painting in the seventeenth century. Aus dem Schwedischen von Christina Hedström und Gerald Taylor. Faber & Faber, London 1956.

- Sybille Ebert-Schifferer: Die Geschichte des Stillebens, Hirmer Verlag, München 1998, ISBN 3-7774-7890-3.

- Claus Grimm: Stillleben. Die italienischen, spanischen und französischen Meister. Belser, Stuttgart 1995, ISBN 3-7630-2303-8; Neuauflage 2001, 2010, ISBN 978-3-7630-2562-6

- Claus Grimm: Stillleben. Die niederländischen und deutschen Meister. Belser, Stuttgart/Zürich 1988, ISBN 3-7630-1945-6; Neuauflage 2001, 2010, ISBN 978-3-7630-2562-6

- Eddy de Jongh (Hrsg.): Still-life in the age of Rembrandt. (Aust.kat.: Auckland City Art Gallery & National Art Gallery Wellington & Robert McDougall Art Gallery Christchurch 1982). Auckland City Art Gallery, Auckland 1982, ISBN 0-86463-101-4.

- Gerhard Langemeyer, Hans-Albert Peeters (Hrsg.): Stilleben in Europa. (Aust.kat.: Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster & Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 1980). Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster 1979.

- Simon Schama: Overvloed en onbehagen : de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. Aus dem Englischen von Eugène Dabekaussen, Barbara de Lange en Tilly Maters. Contact, Amsterdam 1988, ISBN 90-254-6838-1.

- Norbert Schneider: Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge; die Stillebenmalerei der frühen Neuzeit. Taschen, Köln 1989, ISBN 3-8228-0398-7.

- Martina Sitt, Hubertus Gaßner (Hrsg.): Spiegel geheimer Wünsche. Stillleben aus fünf Jahrhunderten. Hirmer Verlag München 2008, ISBN 978-3-7774-4195-5.

Aufsätze und Artikel

- Eddy de Jongh: De interpretatie van stillevens: grenzen en mogelijkheden. In: Eddy de Jongh: Kwesties van betekenis. Thema en motief in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Primavera Pers, Leiden 1995, ISBN 90-74310-14-1, S. 130–148.

Einzelnachweise

Weblinks

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.