Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

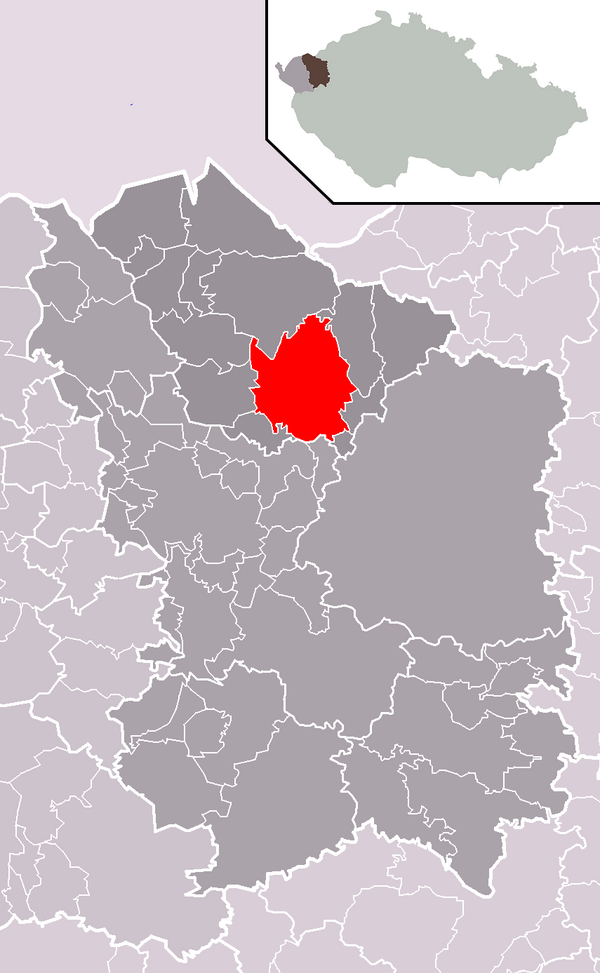

Ostrov nad Ohří

Stadt in der Karlovarský kraj in Tschechien Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Ostrov (deutsch Schlackenwerth) ist eine Stadt im Okres Karlovy Vary im Karlovarský kraj in Tschechien.

Remove ads

Die Stadt besteht aus zwei relativ autarken Teilen: dem alten Schlackenwerth, mit dem historischen Ortskern und einer großen Schloss- und Parkanlage, und einer nordöstlich davon gelegenen, in den 1950er Jahren neu angelegten sozialistischen Musterstadt, in der der weitaus größte Teil der Einwohner lebt.

Remove ads

Geographie

Lage

Die Stadt liegt im nördlichen Westböhmen an der Mündung des Jáchymovský potok (Weseritz) in die Bystřice (Wistritz).

Stadtgliederung

Ortsteile

- Arnoldov (Arletzgrün)

- Dolní Žďár (Unter Brand)

- Hanušov (Honnersgrün)

- Hluboký (Tiefenbach)

- Horní Žďár (Ober Brand)

- Kfely (Gfell)

- Květnová (Permesgrün)

- Liticov (Lititzau)

- Maroltov (Marletzgrün)

- Mořičov (Möritschau)

- Ostrov (Schlackenwerth)

- Vykmanov (Weidmesgrün) [2]

Grundsiedlungseinheiten

- Arnoldov

- Borek (Heidles)

- Dolní Žďár

- Družba

- Hanušov

- Hluboký

- Horní Žďár

- Kfely

- Květnová

- Liticov

- Maroltov

- Mořičov

- Mořičovská

- Nad nádražím

- Ostrov-střed

- Sídliště-jih

- U domu kultury

- U Škodovky

- Vykmanov

- Zámecký park[3]

Katastralbezirke

- Arnoldov

- Dolní Žďár u Ostrova

- Hanušov

- Hluboký

- Horní Žďár u Ostrova

- Kfely u Ostrova

- Květnová

- Maroltov

- Mořičov

- Ostrov nad Ohří

- Vykmanov u Ostrova[4]

Nachbarorte

| Merklín (Merkelsgrün) | Jáchymov (St. Joachimsthal) | Krásný Les (Schönwald) |

| Hroznětín (Lichtenstadt) |  |

Vojkovice (Wickwitz) |

| Hájek (Grasengrün) | Kyselka (Gießhübl-Sauerbrunn) | Velichov (Welchau) |

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Mittelalter und Neuzeit

Die erste nicht ganz gesicherte Erwähnung der Stadt erfolgte im Jahr 1207; schon 1226 wurde Schlackenwerth bei den Besitztümern der Familie von Hrabischitz als Gründung Slaukos des Großen aufgeführt. Der Name der Stadt weist auf den Bergbau hin. Als Königsstadt lag Schlackenwerth auf dem Handelsweg von Prag nach Eger und wurde so durch Zolleinnahmen reich. Wegen Beteiligung am Aufstand wurde der Stadtgemeinde Schlackenwerth 1623 nach der Schlacht am Weißen Berg die Herrschaft Schlackenwerth samt Stadt und Vorstädten entzogen und ging an Julius Heinrich von Sachsen-Lauenburg,[5] einen Vertrauten Wallensteins und kaiserlichen Feldmarschall. Er ließ hier eine Residenz erbauen; Bohuslav Balbín nannte diese einst „Das achte Weltwunder“. 1656 folgte er seinem Bruder als Herzog von Sachsen-Lauenburg.

Bis 1848 gehörte Schlackenwerth zur gleichnamigen Herrschaft. Schlackenwerth war von 1691 bis 1787 ein Lehen der Markgrafen von Baden, nachdem der Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden am 27. März 1690 die 20 Jahre jüngere Prinzessin Franziska Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg geheiratet hatte. Bereits früh betätigte sich Franziska Sibylla Augusta als Bauherrin. In Schlackenwerth baute sie, zusammen mit Ludwig Wilhelm, 1691 das 1697 fertiggestellte Weiße Schloss. Hierbei handelte es sich um eine dreiflügelige Anlage nach Wiener und Prager Vorlagen, die – inmitten einer Parkanlage gelegen – an böhmische Gegebenheiten angepasst wurde. Baumeister war Johann Michael Sock. In Schlackenwerth ließ sie 1709 zum Dank für die Sprachfindung ihres Sohnes Ludwig Georg eine Kapelle bauen nach dem Vorbild der Kapelle Maria Einsiedeln in der Schweiz. Eine weitere Kopie dieser Kapelle entstand 1715 in Rastatt.

Die Einwohner der Stadt und des ganzen Elbogener Kreises waren deutschsprachig.[6] Bei der Volkszählung 1900 war die Sprache der einheimischen Bevölkerung ausschließlich deutsch.[7]

Weltkriege

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Schlackenwerth der neu geschaffenen Tschechoslowakei zugeschlagen. 1938 fiel die Stadt infolge des Münchner Abkommens als Teil des Sudetenlands ans Deutsche Reich und gehörte bis 1945 zum Landkreis Karlsbad, Regierungsbezirk Eger, im Reichsgau Sudetenland. Die Stadt Schlackenwerth hatte am 1. Dezember 1930 2958 Einwohner, am 17. Mai 1939 waren es 2847. Vom 17. Mai 1943 bis 19. oder 20. April 1945 existierte im Ort ein Außenlager des KZ Flossenbürg, dessen 120 Häftlinge Zwangsarbeit für die SS an dem Schloss Schlackenwerth verrichten mussten.[8][9]

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die deutsche Bevölkerung 1945 größtenteils vertrieben und durch Tschechen, Slowaken und Roma aus der Slowakei ersetzt.[10] Am 22. Mai 1947 wurden 1893 Bewohner gezählt.

Sozialistische Musterstadt

Während der Nachkriegsjahre entstand nordöstlich des alten, relativ kleinen historischen Ortskerns eine Planstadt nach demselben Prinzip wie Eisenhüttenstadt in der DDR. Da Arbeiter für die Uranerzgewinnung in Jáchymov angesiedelt werden sollten, wurde versucht, die neue Stadt einerseits attraktiv zu gestalten und andererseits mit ihr dem machthabenden Regime zu huldigen. Es entstand eine Musterstadt im sozialistischen Klassizismus im gemäßigten Zuckerbäckerstil mit Boulevards und großen Plätzen. Am zentralen Platz des Friedens wurde ein großes Kulturhaus mit Theater-, Kinosaal und Luftschutzbunker errichtet. Mehrere Schulen und drei Gesundheitsstationen entstanden.

1958 stellte die UdSSR den Uranerzbergbau in Jachymov ein. Als Ersatz für die weggefallenen Arbeitsplätze wurde ein Werk von Škoda für Oberleitungsbusse angesiedelt, das 2004 geschlossen wurde.

- Boulevard

- Detail

- Blick über die Innenstadt zum Erzgebirge

- Erweiterung der neuen Stadt nach der stalinistischen Ära

Remove ads

Bevölkerung

Bis 1945 war Schlackenwerth überwiegend von Deutschböhmen besiedelt, die vertrieben wurden.

Bevölkerungsentwicklung bis 1945

Bevölkerungsentwicklung nach Ende des Zweiten Weltkriegs[17]

(Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres)

1

Ostrov mit Arnoldov, Dolní Žďár, Horní Žďár, Liticov, Borek und Vykmanov

2

Ostrov mit Arnoldov, Dolní Žďár, Horní Žďár, Liticov, Borek, Vykmanov und Mořičov

3

Ostrov mit Arnoldov, Dolní Žďár, Horní Žďár, Liticov, Borek, Vykmanov, Mořičov, Hanušov, Hluboký, Kfely, Květnová und Maroltov

Sehenswürdigkeiten

Zusammenfassung

Kontext

Historischer Ortskern

- Das historische Zentrum der Stadt ist der Alte Platz, wo sich die Pestsäule aus dem Jahre 1685, das Rathaus von 1599 sowie ein Stadttor befinden.

- Das alte Rathaus am Alten Platz, ursprünglich gotisch, wurde nach einem Brand im Renaissancestil und später neugotisch umgebaut.

- Die romanische Friedhofskirche St. Jakob aus dem 13. Jahrhundert zählt zu den ältesten Baudenkmälern in der Karlsbader Region. Unterstützt wurde ihr Bau unter anderem von Bohuslav I. von Hrabischitz. Das einschiffige Gebäude mit einem viereckigen Chor wurde aus Bruchsteinen erbaut. Die Innenfassade ist einfach gehalten, ungegliedert und nicht verziert. Die ursprünglichen Fenster haben durch zahlreiche Umbauten neues Aussehen gewonnen, während das Hauptportal erhalten blieb. Das Hauptschiff ist eben, der Chor mit einem halbrunden spätgotischen Triumphbogen. Die dicken Mauern lassen darauf schließen, dass im Osten ehemals ein Turm stand. Die Kirche wurde 1226 eingeweiht.[18]

- Die gotische Kirche St. Michael in der Nähe des Marktplatzes wurde schon 1384 erwähnt. Sie ist einschiffig und hat einen achtseitigen Turm. Innen ist sie reich ausgestattet mit einem bemerkenswerten Gewölbe.

Schlösser und Park

- Das Schloss Ostrov umfasst auch zwei Flügel des Prinzenpalasts sowie ein großer Park erhalten, in dem auch das 1674–1683 gebaute barocke Lustschlösschen (Weißes Schloss, Letohrádek) steht (Architekten: Abraham Leuthner und Christoph Dientzenhofer). Darin befindet sich heute eine Außenstelle der Karlsbader Kunstgalerie.

- Das Areal des Piaristenklosters aus dem 17. und 18. Jahrhundert: Familiengrabkapelle der Hl. Anna, Klosterkirche Mariä Verkündigung, Piaristengymnasium, Kapelle des Hl. Florian und die Kapelle Maria Einsiedeln.

- Stadtschloss

- Maria Einsiedeln

- Schlosspark

Neue sozialistische Stadt

- Außergewöhnlich ist das Zentrum der sozialistischen Musterstadt im Zuckerbäckerstil mit Boulevards und großen Plätzen.

- Das Kulturhaus ist öffentlich zugänglich, mit vollkommen erhaltener Innenausstattung, mit großen Gemälden.

- Der Rote Turm des Todes auf dem Gelände des ehemaligen Škoda-Werkes erinnert an die Leiden der politischen Gefangenen, die in den Uranbergwerken von Jachymov und in der Erzaufbereitung arbeiten mussten.

Bilder siehe: Abschnitt Sozialistische Musterstadt

Remove ads

Städtepartnerschaften

Die Stadt Ostrov unterhält zu folgenden Städten Städtepartnerschaften:

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Johann Wulfing von Schlackenwerth († 1324), Bischof von Brixen und späterer Fürstbischof von Bamberg und Freising

- Stefan Schlick (1487–1526), Adliger und Montanunternehmer

- Joachim Andreas von Schlick (1569–1621), Führer der protestantischen Stände in Böhmen

- Paul Mönch (1582–1637), lutherischer Geistlicher

- Conrad Max Süßner (1652 – nach 1696), Bildhauer

- Jeremias Süßner (1653–1690), Bildhauer und Baumeister

- Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746), wirkte bis 1705 in Schlackenwerth als Hofkapellmeister der Markgrafen von Baden

- Rudolf Keller (1875–1964), US-amerikanischer Biochemiker, Publizist sowie Verleger

- Fritz Keller (1878–1938), österreichischer Architekt

- Heinz Schneider (1934–2022), Diabetologe und Medizinhistoriker

- Bernd von Hoffmann (1941–2011), Jurist

- Siegfried Lehrl (1943–2023), Psychologe

- Uwe Sterzik (* 1966), deutscher Wasserballspieler

- Horst Siegl (* 1969), Fußballspieler

- Petr Maděra (* 1970), Schriftsteller

- Petra Elsterová (* 1973), Snowboarderin

- Lukáš Bauer (* 1977), Skilangläufer

- Vojtěch Polák (* 1985), Eishockeyspieler

- Martin Čechman (* 1998), Bahnradsportler

Mit der Stadt verbunden

- Bonifác Buzek (1788–1839), Priester, Volksaufklärer, Philosoph und Pädagoge; lehrte am hiesigen Gymnasium

- Leopold von Österreich-Toskana (1797–1870), exilierter Großherzog der Toskana, Bürgermeister von Ostrov/Schlackenwerth in den 1860er Jahren

- Josef Loschmidt (1821–1895), Physiker und Chemiker; besuchte hier von 1833 bis 1837 die Schule

- Ivan Blecha (* 1957), Leiter des Instituts für Philosophie an der Universität in Olmütz; besuchte das hiesige Gymnasium

Remove ads

Literatur

- Martin Zeiller: Schlackenwerd. In: Matthäus Merian (Hrsg.): Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae (= Topographia Germaniae. Band 11). 1. Auflage. Matthaeus Merians Erben, Frankfurt am Main 1650, S. 74 (Volltext [Wikisource]).

- Emil Finck: Reise des Kurfürsten Johann Georg II. von Sachsen über Annaberg nach Schlackenwert (1671), in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte von Annaberg und Umgegend. Verlag Graeser, Annaberg 1885ff, Band 1, Heft 2. (als Digitalisat abrufbar)

- Josef Hubatschek: Schlackenwerth. Die böhmische Heimat der badischen Markgräfin Franziska Sibylla Augusta. Ein Buch der Erinnerungen. Brönner & Daentler, Eichstätt 1972.

- Josef Kühnl: Geschichte der Stadt Schlackenwerth, der ehemaligen Residenz der Herzoge von Lauenburg und der Markgrafen von Baden. Mit Berücksichtigung der Umgebung. Stadtgemeinde Schlackenwerth, Schlackenwerth 1923 (Nachdruck. Arbeitsgemeinschaft Stadt Schlackenwerth, Rastatt u. a. 1976).

- Jiří Linhart: Karlovarsko krok za krokem. Výlety do okolí Karlových Varů. Promenáda, Karlsbad 1996, ISBN 80-238-0276-3.

- Vinzenz Uhl: Burgen und Schlösser des Erzgebirges und Egertales. Kaaden, 1935. (Schloß Schlackenwerth).

- Wenzl Sommer: Kurze Geschichte der Stadt Schlackenwerth in Verbindung mit dem Piaristen-Collegium. Nebst einem Anhang: Der große Brand am 9. Mai 1866. Selbstverlag, Schlackenwert 1866 (books.google.de).

Remove ads

Weblinks

Commons: Ostrov nad Ohří – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Website der Stadt Ostrov (tschechisch)

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads