Massaker von Nanking

1937 durch die japanische Armee verübtes Massaker an chinesischen Zivilisten Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Massaker von Nanking (chinesisch 南京大屠殺 / 南京大屠杀, Pinyin Nánjīng dàtúshā; japanisch 南京大虐殺 Nankin daigyakusatsu) waren Kriegsverbrechen der japanischen Besatzer in der chinesischen Hauptstadt Nanking (bzw. nach Pinyin Nanjing) während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges von 1937–1945. Den Protokollen der Tokioter Prozesse zufolge wurden über 200.000, anderen Schätzungen zufolge über 300.000[1][2][3] Zivilisten und Kriegsgefangene ermordet sowie rund 20.000 Mädchen und Frauen vergewaltigt.[4]

Die Massaker begannen am 13. Dezember 1937 nach der Besetzung der Stadt durch Truppen der Kaiserlich Japanischen Armee und dauerten sechs bis sieben Wochen.

Hintergrund

Zusammenfassung

Kontext

Japan intensivierte in den 1930er Jahren seine kolonialistischen Bestrebungen. Als Vorwand für die Besetzung der Mandschurei diente 1931 der von der Kwantung-Armee provozierte Mukden-Zwischenfall. Wegen des chinesischen Bürgerkriegs gab es kaum Gegenwehr, und Japan errichtete zur Verwaltung der besetzten Gebiete den Marionettenstaat Mandschukuo.

China wehrte sich mit einem Handelsboykott gegen Japan und weigerte sich, die Ladung japanischer Schiffe zu löschen. In der Folge gingen die japanischen Exporte auf ein Sechstel zurück, was die Stimmung in Japan anheizte. Vor allem ein Zwischenfall, bei dem 1932 in Shanghai fünf japanische Mönche zusammengeschlagen wurden (ein Mönch erlag später seinen Verletzungen), wurde von den japanischen Medien aufgegriffen, um den Zorn in der japanischen Bevölkerung zu schüren. Am 29. Januar 1932 griffen japanische Marinesoldaten und Matrosen daraufhin die chinesischen Teile der Stadt an. Japan eroberte die Stadt in der Ersten Schlacht um Shanghai. Schätzungen sprechen von etwa 18.000 getöteten Chinesen und 240.000 Obdachlosen. China sah sich daraufhin gezwungen, den Handelsboykott aufzuheben; um Shanghai wurde eine demilitarisierte Zone errichtet. Im Mai 1933 wurde ein Waffenstillstand geschlossen.

Am 7. Juli 1937 kam es zum Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke, bei dem sich japanische und chinesische Soldaten Feuergefechte lieferten. Damit begann der Zweite Japanisch-Chinesische Krieg. Die japanische Armee rechnete mit einem schnellen Sieg, da sich China immer noch im Bürgerkrieg befand, doch die zweite Schlacht um Shanghai dauerte unerwartet lange und forderte hohe Verluste auf beiden Seiten. Etwa 200.000 japanische Soldaten bekämpften eine weit höhere Zahl chinesischer Soldaten in einem erbitterten Häuserkampf. Japan konnte die Schlacht erst Mitte November für sich entscheiden, als die japanische 10. Armee in der Hangzhou-Bucht landete und die chinesischen Truppen so von einer Einkesselung bedroht waren.

Kaiser Hirohito erteilte in seiner Direktive vom 5. August 1937 explizit den Befehl, sich bei der Behandlung chinesischer Kriegsgefangener nicht an das Haager Abkommen zu halten.[5] Das Kaiserreich Japan, welches auch nie die Genfer Konvention unterzeichnet hatte, machte in China fast keine Gefangenen. Chinesische Soldaten, die versuchten, sich zu ergeben, wurden in der Regel erschossen oder nach der Gefangennahme getötet. Am Ende des Krieges hatte die japanische Armee nur 56 chinesische Kriegsgefangene in ihrer Gewalt.[6]

Weg nach Nanking und Besetzung der Stadt

Zusammenfassung

Kontext

Auf dem Weg nach Nanking massakrierten japanische Truppen chinesische Kriegsgefangene. Laut japanischen Reportern gab es aufgrund des schnellen Vorstoßes für japanische Soldaten keine Einschränkungen von Seiten ihrer Offiziere, so dass es auch zu zahlreichen Vergewaltigungen und Plünderungen kam.[7][8]

Als sich die japanische Armee Nanking näherte, flüchteten die meisten Ausländer zusammen mit zahlreichen Einwohnern aus der Stadt. Ausländer, welche in der Stadt blieben, richteten das „Internationale Komitee für die Nanking-Sicherheitszone“ ein, dessen Ziel es war, eine Sicherheitszone für Zivilisten zu schaffen. Das Komitee bestand zum größten Teil aus Geschäftsleuten und Missionaren; dessen Vorsitzender wurde der deutsche Geschäftsmann John Rabe, da das NS-Regime bilaterale Abkommen mit Japan wie den Antikominternpakt abgeschlossen hatte.

Am 1. Dezember 1937 forderte der Bürgermeister Ma Chaochun Zivilisten auf, sich in die Sicherheitszone zu begeben. Er floh am 7. Dezember aus der Stadt und das internationale Komitee übernahm de facto die Kontrolle über die Zivilbevölkerung.

Die japanischen Truppen erreichten Nanking um den 8. Dezember 1937 und schlossen die Stadt ein. Sie ließen Flugblätter abwerfen, die die Verteidiger zur Übergabe der Stadt aufforderten. Als keine Reaktion erfolgte, kam es zur Schlacht um Nanking. Die Japaner bombardierten mehrfach Nanking[9] und zermürbten damit die Moral der chinesischen Truppen. Am 12. Dezember 1937 befahl der chinesische Stadtkommandant um 17 Uhr den Rückzug, der nicht geplant worden war und äußerst ungeordnet verlief: Die Soldaten entledigten sich ihrer Waffen und Uniformen und überfielen teilweise Zivilisten, um an zivile Kleidung zu gelangen. Die Panik ergriff auch Teile der Bevölkerung, die mit den Soldaten zum Jangtsekiang flohen. Dort standen aber kaum Fähren oder Boote zum Transport zur Verfügung. Bei den panischen Versuchen, die verbliebenen Transportmittel zu besteigen, ertranken viele Menschen in dem kalten Fluss.

Am 13. Dezember 1937 besetzten die japanischen Truppen Nanking.

Vorgänge

Zusammenfassung

Kontext

Die genauen Vorgänge und Opferzahlen sind bis heute umstritten. Neben massiven Plünderungen und Brandschatzungen sprechen die Berichte von willkürlichen Massenhinrichtungen. Chen Guanyu, Leiter einer juristischen Untersuchungskommission des Gerichts von Nanking, fasste nach Kriegsende die Zeugnisse von Überlebenden zusammen, die das Rote Kreuz und andere Wohlfahrtsorganisationen gesammelt hatten.

„Nach deren Aussagen schnitten die marodierenden japanischen Soldaten Frauen die Brüste ab, nagelten Kinder an Wände oder rösteten sie über offenem Feuer. Sie zwangen Väter, ihre eigenen Töchter zu vergewaltigen[,] und kastrierten chinesische Männer. Sie häuteten Gefangene bei lebendigem Leib und hängten Chinesen an ihren Zungen auf.“[11]

Besondere Bekanntheit erlangte der Wettbewerb zwischen zwei japanischen Offizieren, welcher von ihnen als erster 100 Menschen mit dem Schwert töten würde (Hyakunin-giri Kyōsō). Die Tokioter Zeitung Tōkyō Nichi Nichi Shimbun berichtete über den Wettbewerb wie über ein Sportereignis, mit täglicher Aktualisierung, wer in Führung lag.[12] Auf einem Heimaturlaub in Japan sagte Noda bei einem Auftritt vor einer Schulklasse einer Grundschule, dass er kaum Männer im Kampf, sondern fast ausschließlich Kriegsgefangene getötet habe. Ein Schüler erinnerte sich später (1971) an seine Worte.

„Ich tötete nur vier oder fünf im Kampf mit dem Schwert…. Wenn wir eine Stellung genommen hatten, befahlen wir ihnen: Los, vorwärts, herkommen. Die chinesischen Soldaten waren dumm genug, einer nach dem anderen aus ihrer Stellung herauszukommen. Wir ließen sie antreten und streckten sie der Reihe nach nieder.“[13]

Nach der japanischen Niederlage wurden beide Offiziere als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt und hingerichtet.[14] Einige Historiker nehmen an, dass die Offiziere jeweils weniger als hundert Menschen getötet hatten und es sich bei den von ihnen angegebenen Zahlen um Übertreibungen handelte. Das Geschehen wird von Bob Wakabayashi, Professor an der York-Universität in Toronto, auch als journalistische Inszenierung gedeutet;[15] der Umgang der Presse mit dem Thema war Gegenstand zahlreicher Debatten in Japan seit 1967.

Ebenso kam es zu Massenvergewaltigungen von Frauen und Kindern. Viele dieser Vergewaltigungen geschahen in einem systematisierten Prozess, indem Soldaten von Haus zu Haus gingen und nach Frauen und Mädchen suchten.[16] Oft wurden die Frauen gleich danach getötet, was häufig mit großen Grausamkeiten verbunden war.[17][18] Oft geschahen die Vergewaltigungen in Gruppen, und Frauen wurden zum Teil auch entführt.[19]

Ein japanischer Kriegsveteran bezeugte:

„Es war üblich, einer jungen Frau, nachdem sie von der Gruppe vergewaltigt worden war, eine Flasche in die Vagina zu stecken, um die Frau dann, indem man die Flasche in ihr zerstörte, zu töten“[11]

Augenzeugenbericht Xia Ruirong:

„Eines Tages schleppten sie dort eine etwa 20-jährige, sehr hübsche Frau herein. Zwölf Soldaten brachten sie in ein leeres Zimmer im Keller, belästigten sie mit anzüglichen Bemerkungen, rissen ihr die Kleider vom Leib und vergewaltigten sie. Von morgens um fünf bis sechs Uhr abends.“[11]

Die Art der Tötungen in der Stadt und ihrer Umgebung war verschieden. Zivilisten (Kinder und Kleinkinder eingeschlossen) und Kriegsgefangene wurden zu Tausenden mit dem Bajonett erstochen, erschossen, geköpft, ertränkt und lebendig begraben.[10][20][21] Der japanische Marineveteran Mitani Sho berichtete später, dass die Armee ein Trompetensignal hatte, das bedeutete, dass Chinesen flüchteten und diese zu töten seien.[22]

Einheiten von Soldaten zogen durch die Stadt und ihre Umgebung, richteten chinesische Kriegsgefangene hin und töteten wahllos Männer und Jungen, die verdächtigt wurden, für die chinesische Armee gekämpft zu haben.[23] Kinder, alte Leute und ganze Familien wurden aus kleinsten Anlässen ermordet.[20][21][24]

Gleichzeitig fanden dokumentierte Massenexekutionen statt. 10.000 Zivilisten und Kriegsgefangene wurden unter dem Vorwand der Überführung in ein Lager aus der Stadt gebracht und in der Nähe des Jiangdong-Tores mit Maschinengewehren getötet. Mehrere Monate später wurden von Beerdigungsgruppen über zehntausend Leichen in zwei großen Gräben vergraben.[25] 1300 Kriegsgefangene und Zivilisten wurden beim Taiping-Tor zusammengetrieben und dort mit Landminen in die Luft gesprengt und Überlebende anschließend mit Petroleum übergossen und angezündet oder mit Bajonetten getötet.[13][22][26][27] In der Stadt und dem Umland wurden Gruppen von Hundertschaften chinesischer Kriegsgefangener, häufig vermischt mit Zivilisten, mit Maschinengewehren und Sprengstoff getötet und kleinere Gruppen mit Bajonetten und Schwertern getötet sowie teilweise lebendig begraben.

Der Kommandant der sechzehnten Division Nakajima Kesago schrieb am 13. Dezember 1937 in sein Tagebuch:

„Wir sehen Gefangene überall, so viele, dass es keinen Weg gibt, mit ihnen umzugehen. Die allgemeine Richtlinie ist: ‚Keine Gefangenen machen‘. Das führte dazu, dass wir uns um sie mit allem Drum und Dran kümmern mussten. Sie kamen in Horden, in Einheiten von Tausenden oder Fünftausenden, wir konnten sie nicht einmal entwaffnen… Später hörte ich, dass die Sasaki-Einheit (die Dreizehnte Brigade) alleine ungefähr 1500 beseitigte; ein Kompaniekommandeur, der das Taiping-Tor bewachte, ‚kümmerte‘ sich um weitere 1300. Weitere 7000 bis 8000, gesammelt beim Xianho-Tor, kapitulieren. Wir brauchen einen wirklich großen Graben, um mit diesen 7000 bis 8000 umgehen zu können, aber wir können keinen finden; darum schlug jemand den folgenden Plan vor: ‚Teilt sie in Gruppen von 100 bis 200, dann locken wir sie zu einem passenden Ort, um ihnen den Garaus zu machen‘.“[27]

Der ehemalige japanische Soldat Tadokoro Kozo schrieb später in seinem Buch:

„Zu dieser Zeit war die Kompanie, zu der ich gehörte, in Xiaguan stationiert. Wir benutzten Stacheldraht, um die gefangenen Chinesen zu Zehnerbündeln zusammenzuschnüren[,] und banden sie an Gestelle. Dann schütteten wir Benzin auf sie und verbrannten sie lebendig … Ich fühlte mich, als würden wir Schweine töten.“

– Yin 174[21]

Kawano Hiroki war damals japanischer Militärfotograf:

„Ich habe alle Arten von schrecklichen Szenen gesehen … kopflose Leichen von Kindern auf dem Boden liegend. Sie zwangen die Gefangenen, ein Loch zu graben und sich davor hinzuknien, bevor sie enthauptet wurden. Einige Soldaten waren so geschickt, dass sie dieses Geschäft auf eine Art übernahmen, den Kopf vollständig abzutrennen, aber ihn an einem dünnen Stück Haut noch am Rumpf hängen zu lassen, so dass das Gewicht den Körper hinunter in den Graben zog.“

– Yin 132[21]

General Matsui Iwane, Oberbefehlshaber der japanischen Truppen, hatte auf Grund seiner Erkrankung an Tuberkulose an der Eroberung der Stadt nicht teilnehmen können. Nachdem ihm bewusst geworden war, zu welchen Grausamkeiten es in der Stadt gekommen war, verurteilte er die Ereignisse und erklärte unter anderem: „Meine Männer haben etwas getan, was absolut falsch und äußerst bedauernswert ist.“[28] Er wurde während der Tokioter Prozesse wegen der in Nanjing begangenen Kriegsverbrechen angeklagt, für schuldig befunden und am 23. Dezember 1948 gehängt.

Reaktion

Nachrichten drangen auf Grund der Zensur und des Mangels an unabhängigen Reportern kaum aus Nanking. Doch besonders das Internationale Komitee für die Sicherheit von Nanking versuchte die westliche Welt von den Vorgängen in Kenntnis zu setzen. Nachdem der deutsche Kaufmann John Rabe im Februar 1938 von Siemens aus Nanking abgezogen wurde und wieder in Deutschland war, hielt er einige Vorträge über das Massaker und kontaktierte Reichskanzler Adolf Hitler. Er wurde daraufhin kurzzeitig von der Gestapo verhaftet. Im April 2009 lief im deutschsprachigen Raum der Film John Rabe, der diese Thematik behandelt.

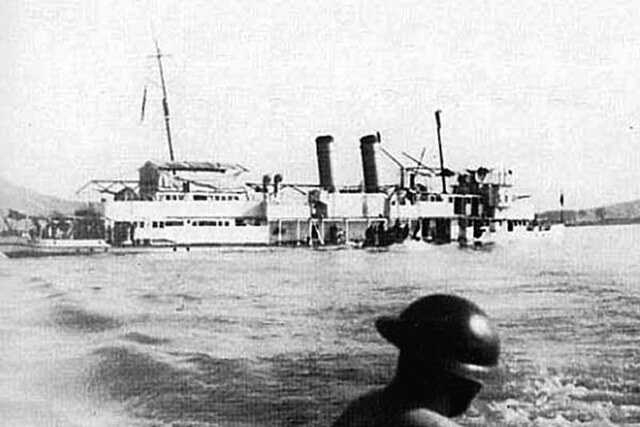

Neben dem Panay-Vorfall sorgten die Berichte über die japanischen Grausamkeiten für ein Umschwenken in den Beziehungen Japans zu den USA. Dies führte dazu, dass die USA ein Handelsembargo gegen Japan verhängten und später mit einer Freiwilligen-Fliegerstaffel, den Flying Tigers, in den Krieg eingriffen. Besonders das Handelsembargo wird heute als Grund für den japanischen Angriff auf Pearl Harbor angesehen.

Heutige Bewertung

Zusammenfassung

Kontext

Der Umfang des Massakers ist bis heute umstritten. In den japanischen Kriegsverbrecher-Prozessen wurde von „mehr als 200.000 Opfern“ gesprochen. Diese Opferzahl wurde im Urteil durch Aussagen von Überlebenden und unter Berücksichtigung der Bevölkerungsstatistik Nanjings begründet.[29] Gen.-Lt. Tani Hisao (谷寿夫; 1882–1948) wurde im März 1947 als Hauptverantwortlicher des Massakers vor dem chinesischen Nanjing Military Tribunal for the Trial of War Criminals (nicht zu verwechseln mit dem in Tokio tagenden Internationalen Militärgerichtshof für den Fernen Osten) angeklagt und nach einmonatiger Verhandlung zum Tode verurteilt.[30]

Grundlage für die erheblich voneinander abweichenden Opferzahlen sind die Beobachtungen japanischer Soldaten, Berichte von Reportern und chinesischen und westlichen Bewohnern Nankings während des Massakers (die alle nur grobe Schätzungen liefern konnten), Aufzeichnungen über Beerdigungen (bei denen nicht zwischen Chinesen und Japanern, Soldaten und Zivilisten unterschieden wurde)[31] und unterschiedliche Ansichten darüber, welches Gebiet und welcher Zeitraum dem Ereignis zugerechnet werden sollen. So wurden gleichzeitig im 84 Kilometer entfernten Zhenjiang und im hundert Kilometer entfernten Hsuchow ebenfalls Massaker verübt, deren Opfer in die chinesischen Berechnungen mit einflossen.[32] Die chinesische Regierung geht von über 300.000 Todesopfern aus; John Rabe hatte in seinem Bericht über das Massaker an Adolf Hitler allerdings geschrieben, dass nach chinesischen Berichten 100.000 chinesische Zivilisten ermordet worden seien, die in Nanking verbliebenen Europäer jedoch nur von 50.000 bis 60.000 Todesopfern ausgingen.[33] In nationalistischen Kreisen in Japan wird die Anzahl der Opfer wesentlich niedriger angesetzt. Auch eine von beiden Ländern eingesetzte gemeinsame Forschungsgruppe von hochrangigen Historikern konnte sich in dieser Frage bisher nicht einigen, wobei hier letztlich die japanische Seite vermied, diesen Diskussionspunkt zu vertiefen.[34]

Der damalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Staatspräsident Hu Jintao, äußerte anlässlich eines Besuches in der Nanjing Memorial Hall am 4. Mai 2004 die Auffassung, das Massaker, das niemals vergessen werden dürfe, diene der patriotischen Erziehung der Jugend.[35]

Die Frage, warum das Massaker in der geschichtlichen Aufarbeitung lange Jahre unbeachtet blieb, wird unterschiedlich beantwortet:

- Die US-amerikanische Schriftstellerin Iris Chang führte an, beide Chinas – die Volksrepublik China und die Republik China auf Taiwan – hätten sich nach der erfolgreichen kommunistischen Revolution in China 1949 bemüht, Japan aus Gründen der politischen Anerkennung und der wirtschaftlichen Beziehungen für sich zu gewinnen. Weil sie Tokio nicht brüskieren wollten, ließen sie das Thema Nanking lange fallen. Auch die Vereinigten Staaten drängten Japan nicht, die Gräueltaten von Nanking aufzuarbeiten. Washington brauchte Tokio als Verbündeten gegen die Sowjetunion und gegen Rot-China.[36]

- Der chinesische Gelehrte Tang Meiru gibt eine andere Erklärung. Erst das Wiedererstarken Chinas in den 1970er- und 1980er-Jahren habe das Selbstvertrauen Chinas so gehoben, dass es sich nun auch vergangenen Demütigungen stellen und mit der Opferrolle auseinandersetzen könne.[37]

In der chinesischen Öffentlichkeit bestimmt das Massaker die Einstellung zu Japan in erheblichem Maße. Eine im August 2005 herausgegebene Studie, durchgeführt unter Mitarbeit der Universität Tokio, fand heraus, dass die meisten Chinesen in Zusammenhang mit Japan zuerst das Nanking-Massaker nannten. Im gleichen Monat war die Bewertung der Vorgänge in Nanking in japanischen Schulbüchern Anlass zu Protesten in China: Am 9. April 2005 kam es zu Ausschreitungen gegen japanische Einrichtungen, weil die japanische Regierung Schulbücher zugelassen hatte, die das Massaker als „Zwischenfall“ bezeichneten.

In der japanischen Öffentlichkeit wurde die Debatte seit den 1970er-Jahren heftig geführt. Anfangs bestritten Revisionisten aus dem nationalistischen Lager das Massaker und bezeichneten die Berichte darüber als chinesische Propaganda. Sie verloren jedoch ihre Glaubwürdigkeit, nachdem sich herausstellte, dass einer ihrer führenden Vertreter, der Historiker Tanaka Shōmei, massiv Informationen gefälscht und verändert hatte. Auch Aufzeichnungen der japanischen Armee und Augenzeugenberichte japanischer Soldaten bewiesen zweifelsfrei, dass sich in Nanking ungeheuerliche Grausamkeiten ereignet hatten. Diese Berichte werden in Japan inzwischen als zutreffend eingestuft.

Galerie

- Bronzekopf im Inneren des Denkmals

- Flachrelief an der Gedenkstätte für die Opfer

- Skelette von Opfern während der Ausgrabungsarbeiten

- Stele zum Gedenken an die Opfer

Das Massaker in der Literatur

Honda Katsuichi veröffentlichte 1972 sein erstes Buch zum Thema Massaker von Nanking (Titel: 中国の旅 Chūgoku no tabi, „Chinareise“). Die auflagenstarke Zeitung Asahi Shimbun hatte ein Jahr zuvor Auszüge des Buchs abgedruckt. Der Abschnitt über das Massaker löste damals ein großes öffentliches Echo aus.[38] In Japan erschienen seit den 1970er Jahren zahlreiche Bücher zu dem Thema, mit stark unterschiedlicher Tendenz. Die westliche Welt zeigte lange Zeit kaum Interesse. Dies änderte sich 1997 mit der Veröffentlichung des Buchs The Rape of Nanking – The Forgotten Holocaust of World War II (deutsch: Die Vergewaltigung von Nanking.[39]) durch die chinesischstämmige US-Amerikanerin Iris Chang. Im Buch wird auch die Geschichte von John Rabe erzählt; Chang vergleicht ihn mit Oskar Schindler.

Siehe auch

Literatur

Zusammenfassung

Kontext

Japan

- Katsuichi Honda: The Nanjing Massacre. A Japanese Journalist Confronts Japan’s National Shame. M.E. Sharpe, Armonk NY 1998, ISBN 0-7656-0335-7.

- Tadao Takemoto, Yasuo Ohara: The Alleged „Nanking Massacre“ – Japan’s rebuttal to China’s forged claims. Meiseisha, Tokyo 2000, ISBN 4-944219-05-9.

- S. Noma (Hrsg.): Nanjing (Nanking) Massacre. In: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Kodansha, 1993. ISBN 4-06-205938-X.

Westen

- Erwin Wickert (Hrsg.): John Rabe. Der gute Deutsche von Nanking. Tagebücher Rabes. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1997, ISBN 3-421-05098-8.

- Iris Chang: Die Vergewaltigung von Nanking. Das Massaker in der chinesischen Hauptstadt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Pendo, Zürich 1999, ISBN 3-85842-345-9.

- Daqing Yang: The Challenges of the Nanjing Massacre. Reflections on Historical Inquiry. In: Joshua A. Fogel (Hrsg.): The Nanjing Massacre in History and Historiography. University of California Press, Berkeley 2000, ISBN 0-520-22006-4, S. 133–179.

- Gerhard Krebs: Nanking 1937/38. Oder: Vom Umgang mit Massakern. In: Nachrichten der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Hamburg 167-170.2000-2001, ISSN 0016-9080, S. 299–346.

- Ishida Yuji: Das Massaker von Nanking und die japanische Öffentlichkeit. In: Christoph Cornelißen, Lutz Klinkhammer, Wolfgang Schwentker (Hrsg.): Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 1945. Fischer, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-596-15219-4, S. 233–242.

- Mo Hayder: Tokyo. Bantam, London/ New York 2004, ISBN 0-593-04970-5. (engl. Original)

- Mo Hayder: Tokio. Goldmann, München 2005, ISBN 3-442-31018-0. (Roman, deutsch)

- Uwe Makino: Nanking-Massaker 1937/38. Japanische Kriegsverbrechen zwischen Leugnung und Überzeichnung. Mit einer Einführung von Gebhard Hielscher. Norderstedt 2007, ISBN 978-3-8370-0469-4.

- Wieland Wagner: Kollektiver Blutrausch. 70 Jahre Nanjing. In: Der Spiegel. 50/2007, ISSN 0038-7452, S. 124ff.

- Ha Jin: Nanking Requiem. Ullstein, Berlin 2012, ISBN 978-3-550-08890-2.

- Huang Huiying: John Rabe – Eine Biografie. Verlag für fremdsprachige Literatur, Beijing 2014, ISBN 978-7-119-08737-5.

Chinesische, Japanische und Westliche Primärquellen

- Xianwen Zhang (Hrsg.): Menschliche Erinnerungen: Augenzeugenberichte und weitere Belege für das Massaker von Nanjing. De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston 2021, ISBN 978-3-11-064468-5, doi:10.1515/9783110648492.

Filme

- 1995: Black Sun: The Nanking Massacre bei IMDb – Regie: Tun Fei Mou

- 2007: Nanking – Regie: Bill Guttentag und Dan Sturman

- 2009: John Rabe – Regie: Oscar-Preisträger Florian Gallenberger

- 2009: City of Life and Death – Das Nanjing Massaker – Regie: Lu Chuan

- 2009: Die Kinder der Seidenstraße – Regie: Roger Spottiswoode

- 2011: The Flowers of War – Regie: Yimou Zhang

Weblinks

- Japanese Imperialism and the Massacre in Nanjing – by Gao Xingzu, Wu Shimin, Hu Yungong, & Cha Ruizhen (englisch)

- Memorial Hall of the Victims in the Nanjing Massacre (1937–1938) (englisch)

- The Nanking Atrocities. ( vom 18. Januar 2015 im Internet Archive) – umfassende Berichte über Massaker in Nanking In: Nankingatrocities.net (englisch).

- Etude sur le négationnisme japonais et les massacres de Nankin. ( vom 25. März 2015 im Internet Archive) In: Amnistia.net (französisch)

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.