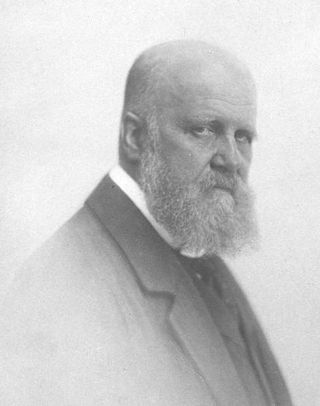

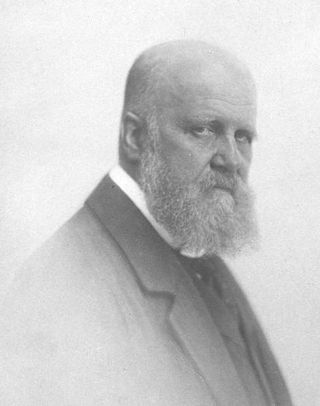

Karl Lanckoroński

österreichisch-polnischer Kunstsammler, Archäologe und Denkmalpfleger Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Karl Graf Lanckoroński(-Brzezie) (* 4. November 1848 in Wien; † 15. Juli 1933 ebenda) war Schriftsteller, Kunstsammler, Mäzen, Forschungsreisender, Vizepräsident des Staatsdenkmalamtes und Generalkonservator für Galizien. Er war polnischer Abstammung und einer der reichsten und kultiviertesten Magnaten Österreich-Ungarns. Sein polnischer Name war Karol Lanckoroński.

Herkunft

Seine Eltern waren der Graf Casimir von Lanckoronski-Brzezie (1802–1874) und dessen Ehefrau Leonie von Potoki (1821–1893). Der Oberstkämmerer Karl von Lanckoroński-Brzezie (1799–1863) war sein Onkel.

Biografie

Zusammenfassung

Kontext

Lanckoroński besuchte das Wiener Schottengymnasium und studierte danach Kunstgeschichte und Jura, musste aufgrund des Reichtums seiner Familie aber keinen Beruf ausüben. In den letzten Regierungsjahren Kaiser Franz Josephs und eine Zeitlang auch unter Kaiser Karl war er Oberstkämmerer bei Hofe. 1882 war er Teilnehmer einer von Otto Benndorf geleiteten Forschungsreise nach Lykien, 1885/86 organisierte er selbst eine Forschungsreise durch die kleinasiatischen Landschaften Pamphylien und Pisidien. Weitere Reisen unternahm Lanckoroński u. a. nach Ostasien. Gemeinsam mit dem Maler Ludwig Hans Fischer unternahm er eine Weltreise. Mit Hans Makart reiste er nach Spanien und Portugal. Zu Hause in Wien und auf seinem Landsitz in Rodzol war er von Künstlern umgeben wie dem Kunsthistoriker Max Dvorak, den Malern Böcklin und Makart, dem Bildhauer Rodin, der Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach und den Dichtern Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal. Nach dem Ersten Weltkrieg war Lanckoroński als Denkmalpfleger tätig und spielte eine wichtige Rolle in der Konservierung von verschiedenen Gebäuden wie dem Wawel in Krakau sowie anderen wichtigen Gebäuden in Wien.

Die erste Ehe des Grafen mit Maria zu Salm-Reifferscheidt (1859–1897), einer Tochter von Hugo Karl zu Salm-Reifferscheidt-Raitz, war von kurzer Dauer. Die 1878 geschlossene Ehe wurde 1880 für nichtig erklärt. In zweiter Ehe war er verheiratet mit Franziska Xaveria geb. von Attems-Heiligenkreuz (1861–1893), der Tochter von Anton August von Attems-Gilleis. Aus dieser Ehe entstammte der Sohn Anton; Franziska verstarb kurz nach der Geburt Antons. In dritter Ehe war er mit Margarethe geb. von Lichnowsky (1863–1954) verheiratet. Aus dieser Ehe entstammten die Töchter Adelajda und Karolina.

Leistungen

Zusammenfassung

Kontext

Lanckoroński förderte zahlreiche Künstler, unter anderen die Dichter Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke, die Maler Arnold Böcklin und Hans Makart sowie die Bildhauer Auguste Rodin, Victor Tilgner und Caspar von Zumbusch.

1894 ließ er von Ferdinand Fellner und Hermann Helmer das Palais Lanckoroński im neo-barocken Stil erbauen, das fortan auch die Sammlung Lanckoroński beherbergte – diese war in Sälen ausgestellt und auch für Besucher zugänglich. Lanckoroński besaß eine der wertvollsten privaten Kunstsammlungen Wiens, darunter antike Skulpturen oder Gemälde von Tintoretto, Canaletto, van Goyen, Feuerbach, Makart, Thoma und Rembrandt. Die Sammlung und das Palais wurden im Herbst 1939 von der Gestapo beschlagnahmt. Die 1695 Kunstwerke wurden in ein zentrales Depot in Wien verbracht. Hans Posse sichtete die Sammlung und wählte 65 Werke für das Führermuseum Linz aus. Im November 1942 wurde die Sammlung im Schloss Immendorf bei Wien evakuiert. Am Ende des Zweiten Weltkrieges befand sie sich im Salzbergwerk Altaussee.

Das Palais Lanckoroński in der Wiener Jacquingasse 18 wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen, der Rest der Sammlung befindet sich heute hauptsächlich in Polen. Am 4. November 2014, dem Geburtstag und Namenstag des Grafen, wurde auf Initiative des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien am Standort des einstigen Palais eine Erinnerungstafel enthüllt, die Lanckoroński, seines Palais sowie seiner Kunstsammlung gedenkt. Die Errichtung der Tafel wurde von der Lanckoroński-Stiftung finanziert.

Zwischen 1894 und 1896 ließ er das Faniteum im Wiener Stadtteil Ober Sankt Veit als Mausoleum für seine zweite im Kindbett verstorbene Frau Franziska Xaveria von Attems-Heiligenkreuz, genannt „Fani“, errichten. Das Bauwerk war ursprünglich der Landsitz der Familie. Heute steht es unter Denkmalschutz und dient den Karmelitinnen als Kloster.

Veröffentlichungen (Auswahl)

- Rund um die Erde 1888-1889. Geschautes und Gedachtes von Karl Grafen Lanckoroński. Cotta, Stuttgart 1891.

- (Hrsg.): Städte Pamphyliens und Pisidiens. Band 1 und 2, Wien 1892. (Digitalisat Band 1, Band 2).

- (Hrsg.): Der Dom von Aquileia. Sein Bau und seine Geschichte. Wien 1906 (Digitalisat).

- Künstler und Kunsthistoriker. Einiges über Wiener und andere Museen von einem alten Kunstliebhaber. Fromm, Wien 1924 (Digitalisat).

Literatur

- Camillo Praschniker: Karl Graf Lanckoroński (4. Nov. 1848 - 15. Juli 1933). Ein Nachruf. In: Almanach der Akademie der Wissenschaften in Wien. 1934.

- Lanckoroński-Brzezie, Karl Gf.. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 4, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1969, S. 423.

- Hedwig Kenner: Lanckoroński, Karl. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 13, Duncker & Humblot, Berlin 1982, ISBN 3-428-00194-X, S. 475 f. (Digitalisat).

- Karolina Lanckorońska: Mut ist angeboren. Erinnerungen an den Krieg 1939–1945. Böhlau-Verlag. Wien / Köln / Weimar 2003, ISBN 3-205-77086-2

- Priscilla Waldburg-Zeil: Vor Besprechungen und Vorarbeiten zur Landesausstellung. In: Priscilla Waldburg-Zeil: Der Palast von Hohenems – Licht und Schatten. Aus der Familiengeschichte Waldburg-Zeil-Hohenems und Schönborn-Wiesentheid. Palatia Nyomda és Kiadó Kft, Győr 2004, ISBN 963-86305-9-0, S. 419–429.

- Burghart Häfele: Die Kunstsammlung Lanckoroński im Palast Hohenems. In: emser almanach. no. 14. 7. Jahrgang. Bucher-Druck Hohenems 2006 (= Schriftenreihe des Kulturkreises Hohenems, Beiträge zu Hohenemser Themen), ISBN 3-902525-46-0, S. 54–70.

- Joanna Winiewicz-Wolska: Karol Lanckoroński and His Viennese Collection. Krakau 2014.

- Boguslaw Dybas, Anna Ziemlewska, Irmgard Nöbauer (Hrsg.): Karl Lanckoronski und seine Zeit, Wien 2014.

- Editionsreihe Lanckoroniana Band 1–4, Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Wiedniu, Wien 2015.

Weblinks

Zusammenfassung

Kontext

Commons: Karol Lanckoroński – Sammlung von Bildern

Commons: Lanckoroński-Sammlung im Wawel – Sammlung von Bildern

- Karl Lanckoroński im Wien Geschichte Wiki der Stadt Wien

- Lanckoroński-Brzezie, Karol Graf Dr. iur. Kurzbiografie auf der Website des Österreichischen Parlaments

- Karl Lanckoroński bei arthistoricum.net – Digitalisierte Werke im Themenportal Geschichte der Kunstgeschichte

Bestand in den Katalogen der Österreichischen Nationalbibliothek Wien

- data.onb.ac.at/rec/AL00042710

- data.onb.ac.at/rec/AL00038229

- data.onb.ac.at/rec/AL00038208

- Projekt des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien: Karl Lanckoroński und sein handschriftlicher Nachlass in den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek

- Graf Karl Lanckoroński. Letzter Humanist der Aristokratie Artikel in der Wiener Zeitung vom 22. Dezember 2013

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Lanckoroński, Karl |

| ALTERNATIVNAMEN | Lanckoroński-Brzezie, Karl Graf; Brzezie, Karl Lanckoronski von |

| KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Kunstsammler, Archäologe und Denkmalpfleger |

| GEBURTSDATUM | 4. November 1848 |

| GEBURTSORT | Wien |

| STERBEDATUM | 15. Juli 1933 |

| STERBEORT | Wien |

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.