Zustandsgefühle

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Zustandsgefühle stellen ein Konzept von kürzer oder länger anhaltender Dauer von Gefühlen bzw. ihres zeitlichen Verlaufs dar. Besonders in Deutschland hat Karl Jaspers (1883–1969) auf die Dauer und Abfolge von erlebnisbezogenen Gefühlszuständen aufmerksam gemacht. Jaspers wies auf Reaktionen und Entwicklungen der Persönlichkeit hin sowie auf Prozesse, Schub und Phasen bei Krankheitsverläufen. Er folgte damit inhaltlich den Ausführungen von Emil Kraepelin (1856–1926) über die charakteristischen „Habitualformen“, die bei ganz verschiedenen Krankheiten in ähnlicher Weise wiederkehren und im Verlaufe derselben Krankheit vielfach wechseln können.[3][4](a) – Die Bezeichnungen „Zustandsgefühle“ und „Gefühlszustände“ sind synonym.[5](a) Die Bezeichnung von direkt und positiv erfahrbaren Gefühlszuständen ist gebräuchlich. Triebtheorien stellen dagegen eher hypothetische Konstrukte besonders in der Psychoanalyse dar.[6](a) Während die Verwendung des Begriffs „Zustand“ die statisch beschreibende Seite der Gefühlswelt darstellt, muss sich jeder Wandel von Gefühlen auf die für psychodynamische Gesichtspunkte notwendige Voraussetzung von Gefühlszuständen beziehen.[7] Gefühlszustände können einem schnellen Wandel unterliegen bis hin zur Ambivalenz von Gefühlen.[4](b) Die Bezeichnung „Zustandsgefühle“ geht zurück auf Theodor Lipps (1851–1914) und wurde 1935 von Kurt Schneider (1887–1967) und 1948 bzw. 1956 von Hans Walter Gruhle (1880–1958) rezipiert.[8][5](b) [9](a) Die eher beschreibende Bedeutung kommt auch dem Begriff Erregungszustand zu.[9](b)

Entwicklung von Gefühlen

Mit der Verlaufsbetrachtung der Gefühle ist in erster Linie die Frage nach der Entwicklung von Gefühlen selbst verbunden.

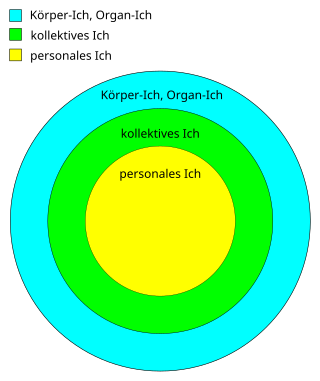

Aufgrund verschiedener „unmittelbar“ erlebter, d. h. archaischer, relikthafter, primär unverständlicher, kaum näher ableitbarer, ungerichteter und daher schwer zu beeinflussender Grundstimmungen werden bestimmte Kategorien von insgesamt vielfältigen Gefühlen unterscheidbar. Sie sind auch als mehr oder weniger stabile, ggf. länger anhaltende, phasenhafte Gemütszustände, d. h. Ich-Qualitäten oder „Ich-Zustände“ zu bezeichnen. Ein Mensch kann traurig sein, ohne sich dabei auf ein „etwas“ zu beziehen, d. h. ohne sagen zu können, worüber und warum er traurig ist.[9](c) [5](c) Die Annahme von Grundstimmungen im Sinne der deskriptiven Psychologie oder auch von Elementargefühlen im Sinne der Elementenpsychologie bzw. geht auf die Annahme mehr oder weniger unveränderlicher bzw. invarianter Elemente des Seelenlebens zurück.[10][11](a) Dies bedeutet jedoch nicht, dass Gefühle keinen Einfluss auf andere seelische Aktivitäten hätten oder nicht ihrerseits von diesen beeinflusst wären.[12]

Nähere Kennzeichnung

Zusammenfassung

Kontext

Innen- und Außenpsychologie

Zustandsgefühle verweisen auf innere Bezugspole zwischen subjektiv erlebtem Gefühl einerseits und den konkreten äußeren Empfindungen andererseits. Zu unterscheiden sind demnach prinzipiell Gefühls- und Bewusstseinszustände oder auch synonym damit die Gefühls- (bzw. thymische) und die Verstandes- (bzw. rationale) Sphäre. Beide Sphären verleihen der Grundstimmung einen eigentümlich polaren Charakter, der sich im Extrem zwischen apathischer Unansprechbarkeit des „kühlen Kopfes“ und gefühlsgetragener Schwingungsfähigkeit bewegt, siehe auch Kap. → Polarität.[10][5](d) Die Gefühls- oder thymische Sphäre ist das, was man sonst auch als „sensus communis“ oder als „Tugend des Herzens“, weniger des „Kopfes“ bezeichnet hat.[13] Diese „Tugend“ bezeichnete Eugen Bleuler (1857–1939) als „Syntonie“ bzw. als die Gabe schneller Einfühlung in die Stimmungslage von Mitmenschen und Kontaktpersonen.[10] Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939) schilderte ähnliche seelische Verfassungen als participation mystique.[14] Bestimmte Gefühle werden aber als ‚innere‘, nicht näher ableitbare und daher wenig verständliche Gegebenheiten von ‚äußeren‘ gegenstandsbezogenen, sensorisch erfahrbaren und daher auch frei gerichteten seelischen Abläufen unterschieden. Die Vielfalt von Ich-Qualitäten bedingt demnach eine ebenso große Vielzahl an Gefühlszuständen.[8][5](e) [9](d) Affekte sind seelische Zustände, die von intensiven Gefühlen bestimmt sind und sich aufgrund der Stärke dieser vorherrschenden Einflüsse bewusster Kontrolle weitgehend entziehen. Sie stehen für den dynamischen Aspekt der Gefühle.[7][9](e) Die durch Affekte bestimmte motorische Reaktionsbereitschaft des Körpers ist auch als besonderer „Zustand“ bezeichnet worden.[15]

Polarität

Die vorstehend bereits dargestellte Gegensätzlichkeit der Gefühls- und Verstandessphäre wurde von verschiedenen Forschern mit unterschiedlichen Begriffen beschrieben. Jolande Jacobi hat die seelischen Grundfunktionen entsprechend den Arbeiten von C. G. Jung in graphischen Achsen-Schemata dargestellt, vgl. Abb.[1](b) Darin werden die beiden jeweils polaren Grundfunktionen des Denkens und der Gefühle einerseits sowie die der Intuition und der Empfindung andererseits hervorgehoben. Delay hat auf die sich entsprechenden Beschreibungen introvertierter und extravertierter Typen nach Carl Gustav Jung mit den leptosomen und pyknischen Körperbautypen nach Ernst Kretschmer (1888–1964) hingewiesen. Bekanntlich neigen leptosome Typen zur schizothymen Persönlichkeitsstruktur, die pyknischen zur zyklothymen.[10] Von dieser Korrelation geht auch Mentzos aus.[6](b)

Weitere Rezeption

Wie bereits aus der Begriffsbildung der „Gefühle“ und dem Präfix „Ge-“ hervorgeht, sind Gefühle als Sammelbezeichnung anzusehen. Dem gegenüber steht die u. a. von Wilhelm Wundt (1832–1920) und Carl Gustav Jung (1875–1961) vertretene naturwissenschaftliche Auffassung der „Elementargefühle“. Mit ihnen wird eine eigenständige „Fühlfunktion“ angenommen, die auf nichts anderes zurückgeführt werden kann.[16](a) [11](b) [17](a) Lipps war jedoch im Gegenteil davon überzeugt, die Psychologie als Wissenschaft vom geistigen Leben aufzufassen und wandte sich daher entschlossen gegen die Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden.[17](b) Damit betrieb er eine Forschung, die eher vom Standpunkt der verstehenden Psychologie, der Einfühlung oder der sensorischen Ingetration ausging und nicht im Sinne Wundts erfolgte und seiner physiologischen oder experimentellen Psychologie.[18] Auch wenn Wundt durchaus als philosophischer Autor anzusehen ist, so ist seine Philosophie doch bestimmt von dem Wunsch nach möglichst realen Gegebenheiten.[19] Hinsichtlich des Leib-Seele-Problems vertrat er den Standpunkt der Komplementarität und damit der nach seiner Auffassung „reinen“, d. h. empirischen Beobachtung ohne Introspektion und „Ausfrageexperimente“.[20][17](c) Lipps Forschungen wurden von seinen Schülern Karl Jaspers (1883–1969) und Hans Walter Gruhle (1880–1958) neu aufgegriffen. Die 1935 von Kurt Schneider (1887–1967) rezipierte Bezeichnung der „Zustandsgefühle“ unterschied in ähnlicher Weise wie Wundt angenehme und unangenehme Zustandsgefühle.[8] Wundt beschrieb die Ambivalenz von Gefühlen der Lust und Unlust, der Spannung und Beruhigung usw.[18] In der Sprache der Bewusstseinspsychologie, die als Wissenschaft einer gleichzeitig objektiven und subjektiven Qualität zu verstehen ist, und der damit verbundenen unterschiedlichen Bewusstseinszustände stellt Jaspers dem eher objektiven Gegenstandsbewusstsein das eher subjektive Ichbewusstsein gegenüber, s. a. → Subjekt-Objekt-Spaltung.[21] Das Bewusstsein wird dagegen u. a. von Manfred Bleuler (1903–1994) ebenfalls durch seine subjektive Erlebnisqualität gekennzeichnet.[22] Bei diesen unterschiedlichen Auffassungen kann jedoch die jedem Forscher eigene Grundstimmung eine Rolle spielen. - Ich-Qualitäten sind im Gegensatz zu rein gegenständlichen oder sinnlichen Empfindungen oder Wahrnehmungen eher als beseelt anzunehmen, d. h. mit Subjektivitätscharakter ausgestattet.[11](c)[21] „Ich-Qualität“ ist einer der Oberbegriffe, die dem konkretistischen Denken und Fühlen ermangeln. Bewusstseinszustände können heute nicht nur deduktiv, sondern auch mit objektiven Verfahren näher charakterisiert werden. Werden Bewusstseinszustände auf objektive Gegebenheiten wie etwa auf eine endokrine Körperstörung zurückgeführt, so verlässt man nach Gruhle streng genommen die Psychologie. Lipps habe den Unterschied zwischen innenpsychologisch zu verstehender Gefühle und außenpsychologisch zu beschreibender Empfindungen verständlich gemacht, indem er darauf hinwies, dass mir Gefühle gegeben sind, Empfindungen aber auf einem entsprechenden Eingestelltsein beruhen: „Ich empfinde etwas, aber ich fühle mich.“ Man hat zur Unterscheidung von gerichteten und ungerichteten Gefühlen eine Einteilung in Gefühlsakte und Gefühlszustände vorgeschlagen.[5](e)

Andere Einteilungsprinzipien von Gefühlen

- Vier-Elemente-Lehre als historisch frühester Versuch einer Einteilung, übergreifend über somatische und nicht somatische (spirituelle) Theorien

- Temperamentenlehre als Beginn der somatischen Theorien

- Gemeingefühle

- Affekte als kurzzeitige Einstellungen von deutlicher Reizstärke, von C. G. Jung auch als „Gefühlszustand“ bezeichnet.[16](b)

- Stimmungen als längerfristige Einstellungen

Beispiele

Zusammenfassung

Kontext

Das Präfix „Ge-“ von Gefühl bezeichnet immer eine Ansammlung verschiedener eher akzidenteller Ausprägungen einer größeren Vielzahl von möglichen Gefühlen. Dieser Vielzahl unterschiedlich ausgelöster Gefühle steht die grundlegende, tiefverankerte Grunddisposition und Reaktionsbereitschaft eines Individuums gegenüber.[10] Der Ausdruck „Zustandsgefühle“ wurde so z. B. für einen Zustand unseres Körpers gebraucht, den wir selbst durchgehend als stark oder schwach empfinden, vital oder abgespannt. Die Schilderung von Zuständen der Zwanghaftigkeit bzw. des Wiederholungszwangs ist belegt durch die Selbstschilderung von Daniel Paul Schreber.[9](f)

Andere Zustandsgefühle stellen z. B. das Verliebt-Sein dar und können als Befindlichkeiten bezeichnet werden, insofern als sie zwar die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Welt außerhalb und scheinbar unabhängig vom Ich signalisieren, dabei aber oft doch nur Ausdruck einer Projektion darstellen mit Übertragung eigener ungelöster Erfahrungen auf den Partner und damit den Versuch des Ausgleichs eines mehr oder weniger stabilen Ich-Gleichgewichts (narzisstische Homoiostase), ja der Verschmelzung mit dem anderen Ich darstellen mit dem Ziel, das eigene Ich zu stabilisieren. Dies kann jedoch durch eine eher momentane Bedürfnisbefriedigung nicht erreicht werden. Damit wächst jedoch die Gefahr der Entwicklung einer fatalen Abhängigkeit oder eines Kreislaufs der Enttäuschungen durch Eingehen von immer neuen Beziehungen.[23][6](c)

Die subjektiven Phänomene – ausgehend von objektivierbaren Sinnesreizen – werden auch als Qualia benannt. Zustandsgefühle stehen im Gegensatz zu schnell vorübergehenden Empfindungen, die nicht als „Zustand“ der eigenen Person wahrgenommen werden. Lipps definierte die Zustandsgefühle als Gefühle mit dem Charakter »unmittelbar erlebter Ichqualitäten oder Ich-Zuständlichkeiten«. Ähnlich wie bei Zönästhesien sind die Gefühle zwar auf den eigenen Leib bezogen, können dort jedoch nicht lokalisiert werden. Durch Ablenkung kann der „Zustand“ nicht beseitigt werden, so wie etwa Müdigkeit, Hunger, eine dauerhafte Erwartung oder das anhaltende Gefühl des sinnlosen Zwangs trotz Ablenkung fortbestehen bzw. sich nach solchen Versuchen neu einstellen und sich wiederholen.[9](g) Die vorübergehende nahe Bezogenheit von Gefühlen auf den eigenen Körper steht in Zusammenhang mit den im Vordergrund stehenden körperlichen Bedürfnissen im frühen Verlauf der Ich-Entwicklung.[6](d)

Geschichtlicher Überblick

Zusammenfassung

Kontext

Die traditionelle deutsche Psychiatrie hat dem Gesichtspunkt der Zustandsgefühle Aufmerksamkeit geschenkt. Dies mag seinen Hintergrund darin haben, dass man die wenig verständlichen Aspekte dieser Gefühle in deskriptiver Hinsicht ernst zu nehmen bemüht war, um sie als Grundlage einer Krankheitslehre zu verwenden. Insbesondere die vornehmlich deskriptiv erfassten psychotischen Phänomene wurden früher als „unverständlich“ angesehen, was jedoch heute als besser erforscht gelten kann, auch was die unterschiedlichen Krankheitseinheiten betrifft. Das Verständnis der früher vielfach als Psychopathen angesehenen Persönlichkeitsvarianten und Charaktere hat sich heute ebenfalls gewandelt. Dennoch sind die genau beobachteten Beschreibungen früherer Psychiater wie etwa des zyklothymen Charaktertypus nach Kretschmer heute noch weiter gültig.[6](e) Auch die Körpernähe der Elementargefühle kann als archaische Körpersprache ähnlich wie bei den Organneurosen verstanden werden.[6](f) So kann auch die Unterscheidung angenehmer und unangenehmer Zustandsgefühle (nach Wundt und Schneider) als Ausdruck einer Wertung verstanden werden, ob bestimmte äußere oder innere Erfahrungen, Wahrnehmungen, Anschauungen und Begriffe für unser körperlich-seelisches Leben förderlich oder hemmend sind.[12] Von einer solchen Rolle der Wertung durch Gefühle, nämlich im Sinne des Annehmens oder Zurückweisens spricht auch C. G. Jung.[16](c)

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.