শুঙ্গ সাম্রাজ্য

প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশ উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

শুঙ্গ সাম্রাজ্য (IAST: Śuṅga) হলো মগধের একটি প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্য, যা ১৮৭ থেকে ৭৮ খ্রীস্টপূর্বে ভারতের উত্তর ও পূর্বভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর পূষ্যমিত্র শুঙ্গ এই সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। এর রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র, কিন্তু ভগভদ্র প্রভৃতি শাসকগণ পূর্ব মালবের বেশনগর (বিদিশা) থেকেও দরবার চালাতেন।[১]

শুঙ্গ সাম্রাজ্য | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ১৮৫ খ্রীঃপুঃ–৭৫ খ্রীঃপুঃ | |||||||||

শুঙ্গ সাম্রাজ্যের আনুমানিক বিস্তার (১৮০ খ্রীঃপুঃ)। | |||||||||

| রাজধানী | পাটলিপুত্র বিদিশা | ||||||||

| প্রচলিত ভাষা | সংস্কৃত প্রাকৃত | ||||||||

| ধর্ম | হিন্দু বৌদ্ধ | ||||||||

| সরকার | রাজতন্ত্র | ||||||||

| সম্রাট | |||||||||

• ১৮৫-১৫১ খ্রীঃপুঃ | পুষ্যমিত্র শুঙ্গ | ||||||||

• ১৫১-১৪১ খ্রীঃপুঃ | অগ্নিমিত্র | ||||||||

• ৮৩-৭৫ খ্রীঃপুঃ | দেবভূতি | ||||||||

| ঐতিহাসিক যুগ | পুরাকাল | ||||||||

• প্রতিষ্ঠা | ১৮৫ খ্রীঃপুঃ | ||||||||

• বিলুপ্ত | ৭৫ খ্রীঃপুঃ | ||||||||

| |||||||||

| বর্তমানে যার অংশ | ভারত বাংলাদেশ নেপাল | ||||||||

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ৩৬ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং তার পর তার পুত্র অগ্নিমিত্র সিংহাসনে বসেন। দশজন শুঙ্গ রাজা ছিলেন। যদিও রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা অগ্নিমিত্রের মৃত্যুর পরই সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে পড়তে থাকে।[২] শিলালিপি এবং মুদ্রা থেকে জানা যায়, উত্তর ও মধ্যভারতের অধিকাংশ অঞ্চল ক্ষুদ্র রাজ্য এবং নগর-রাজ্য দ্বারা গঠিত ছিল এবং এগুলি শুঙ্গ শাসন মুক্ত ছিল।[৩] এই সাম্রাজ্য প্রভূত পরিমাণে বিদেশী আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারা কলিঙ্গ, সাতবাহন সাম্রাজ্য, ইন্দো-গ্রীক রাজ্য এবং সম্ভবত পাঞ্চাল ও মথুরার সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত।

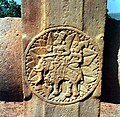

শিল্পকলা, শিক্ষা, দর্শন এবং শিক্ষার অন্যান্য দিক এইসময় বিস্তারলাভ করে, যেমন ছোট টেরাকোটার ছবি, বৃহৎ প্রস্তর ভাস্কর্য, এবং ভারহুতের স্তুপ, সাঁচীর স্তুপ প্রভৃতি স্থাপত্য মিনার। শুঙ্গ শাসকগণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা ও শিল্পচর্চার রীতি শুরু করেন। এই সাম্রাজ্যে যে লিপি ব্যবহৃত হত তা ছিল ব্রাহ্মী লিপির ভিন্নরূপ এবং ভাষা ছিল সংস্কৃত।

শুঙ্গ সাম্রাজ্য এমন এক সময়ে সংস্কৃতি চর্চার বিস্তারে এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছিল যখন কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। পতঞ্জলির মহাভাষ্য এই সময়েই লিখিত হয়। মথুরা শিল্পরীতির উত্থানের সাথে সাথে স্থাপত্য কারুকার্য উন্নতিলাভ করে।

৭৩ খ্রীস্টপূর্বে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের পতনের পর কাণ্ব সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

উৎস

সারাংশ

প্রসঙ্গ

শুঙ্গ সাম্রাজ্য ছিল একটি ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্য,[৪] এটি ১৮৫ খ্রীঃপূঃ অশোকের মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়; মৌর্য সাম্রাজ্যের শেষ রাজা বৃহদ্রথ মৌর্যকে তার সেনানী অথবা সেনাধ্যক্ষ পুষ্যমিত্র শুঙ্গ তার সেনাবাহিনীর গার্ড অফ অনার পর্যালোচনা করবার সময়ে হত্যা করেন।[৫] তারপর পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির শাসক হিসেবে রাজত্ব করতে লাগলেন। তার রাজত্ব ছিল পুরোনো মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যভাগ।[৬] ধনদেব-অযোধ্যা শিলালিপি থেকে জানা যায় উত্তর মধ্যভারতের অযোধ্যার কেন্দ্রীয় নগরে শুঙ্গদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও মথুরার আরো পশ্চিমে শুঙ্গ কর্তৃত্ব কখনোও প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয় না, যেহেতু মথুরায় শুঙ্গ অস্তিত্বের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নি।[৭] বিপরীতে, যবনরাজ্য শিলালিপি অনুযায়ী, মথুরা সম্ভবত ১০০ খ্রীঃপূঃ এবং ১৮০ খ্রীঃপূঃ –এর মধ্যে কোনসময়ে ইন্দো-গ্রীকদের অধীনস্থ ছিল এবং তা ছিল ৭০ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত।[৭]

যদিও কিছু প্রাচীন উৎস থেকে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের বৃহত্তর সীমানার দাবি তোলা হয়ঃ দিব্যবদান গ্রন্থের অশোকবদান থেকে জানা যায় শুঙ্গগণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিগৃহীত করার জন্যে উত্তর-পশ্চিমের পাঞ্জাব অঞ্চলের শাকল (শিয়ালকোট) পর্যন্ত তাদের সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলঃ

....পুষ্যমিত্র চারশ্রেণীর সেনা সজ্জিত করেছিলেন, এবং বৌদ্ধধর্মকে ধ্বংস করবার জন্যে তিনি কুক্কুতরম (পাটলিপুত্রে) যাত্রা করেছিলেন....অতঃপর পুষ্যমিত্র সংঘরম ধ্বংস করলেন, সেখানকার সন্ন্যাসীদের হত্যা করলেন, এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলেন....কিছু সময় পর, তিনি শাকলে উপনীত হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তি তাকে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মাথা উপহার দিতে পারবে তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন।[৮]:২৯৩

এছাড়াও, মালবিকাগ্নিমিত্রম থেকে জানা যায় পুষ্যমিত্রের সাম্রাজ্য দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তারা সম্ভবত উজ্জয়িনীও শাসন করতেন।[৬] ইতোমধ্যে, কাবুল ও পাঞ্জাবের অধিকাংশ ইন্দো-গ্রীকদের দখলে চলে যায় এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চলও সাতবাহন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়।

পুষ্যমিত্র ৩৬ বছর (১৮৭-১৫১ খ্রীঃপূঃ) রাজত্ব করে মারা যান। তার রাজত্বের পর তার পুত্র অগ্নিমিত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজপুত্র ভারতের একজন অন্যতম মহান নাট্যকার কালিদাসের একটা নাটকের নায়ক। নাটকটি রচনার সময়ে অগ্নিমিত্র বিদিশার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন।

শুঙ্গদের শাসনক্ষমতা ধীরে ধীরে দূর্বল হতে থাকে। মনে করা হয়, দশজন শুঙ্গ রাজা ছিলেন। ৭৩ খ্রীঃপূঃ নাগাদ শুঙ্গ বংশের পতনের পর কাণ্ব বংশের উত্থান হয়।

বৌদ্ধধর্ম

সারাংশ

প্রসঙ্গ

নিগ্রহের খতিয়ান

মৌর্য বংশের পর প্রথম ব্রাহ্মণ সম্রাট ছিলেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গ এবং কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করতেন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের মাধ্যমে এই সময় বৌদ্ধধর্মকে কাশ্মীর, গান্ধার ও ব্যাকট্রিয় অঞ্চলে বহিষ্কৃত করা হয়।[৯] দিব্যবদান গ্রন্থের অশোকবদান, প্রাচীন তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের রচনা প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রের মাধ্যমে বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যায়। মনে করা হয়, পুষ্যমিত্র বৌদ্ধ মঠ পুড়িয়ে দেন, বৌদ্ধস্তুপগুলি ধ্বংস করেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নির্বিচারে হত্যা করেন এবং তাদের মাথার জন্য পুরস্কার ধার্য করেন, কিন্তু কেউ কেউ আবার এইসকল কাহিনীগুলিকে সম্ভাব্য অতিরঞ্জন বলে মনে করেন।[৯][১০]

“.......পুষ্যমিত্র চারশ্রেণীর সেনা সজ্জিত করেছিলেন, এবং বৌদ্ধধর্মকে ধ্বংস করবার জন্যে তিনি কুক্কুতরম (পাটলিপুত্রে) যাত্রা করেছিলেন....অতঃপর পুষ্যমিত্র সংঘরম ধ্বংস করলেন, সেখানকার সন্ন্যাসীদের হত্যা করলেন, এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলেন....কিছু সময় পর, তিনি শাকলে উপনীত হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তি তাঁকে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মাথা উপহার দিতে পারবে তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন।”

· দিব্যবদান গ্রন্থের অশোকবদান।[৮]:২৯৩

ভারতীয় পৌরাণিক সূত্রও, যেমন, ভবিষ্য পুরাণের প্রতিসর্গ পর্বে মৌর্য যুগের পর ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীকে হত্যার কাহিনীও বর্ণিত হয়েছেঃ

“এই সময়ে (চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোকের শাসনের পর) কাণ্বকুব্জ নামক সর্বশ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ অর্বুদ পর্বতের শিখরে বলিযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। বৈদিক মন্ত্রের প্রভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান (বলি) থেকে চারজন ক্ষত্রিয়ের আবির্ভাব হয়। (...) তারা অশোককে তাদের অধীনে রাখেন এবং সকল বৌদ্ধদের নির্মুল করেন। মনে করা হয়, সেখানে ৪ হাজার বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাদের সকলকে বিরল অস্ত্রের সাহায্য হত্যা করা হয়।

· প্রতিসর্গ পর্ব।[১১]

পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্য এবং পশুবলি (যজ্ঞ) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন বলে জানা যায়; এই পশুবলি অশোক নিষিদ্ধ করেছিলেন।[১০]

সমর্থন

পরবর্তীকালে শুঙ্গ রাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি নমনীয় ভাব গ্রহণ করেন যার ফলশ্রুতি হিসেবে ভারহুতের স্তুপগুলি গঠিত হয়।[১২] যদিও শুঙ্গ সাম্রাজ্যের বিকেন্দ্রীয় এবং ভঙ্গুর অবস্থা, যেখানে বহু নগর তাদের নিজস্ব মুদ্রা চালু করছে, এবং শুঙ্গ রাজাদের বৌদ্ধদের প্রতি সহজাত বিরূপভাব প্রভৃতি দিক বিচার করে কিছু ইতিহাস লেখক সাঁচীজাতীয় স্তুপগুলিকে শুঙ্গদের অবদান হিসেবে মানতে নারাজ। মৌর্যযুগের স্থাপত্যগুলির সাপেক্ষে হিসেব করে দেখলে এগুলি কিন্তু রাজপৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়নি, বরং সাঁচীর অধিকাংশ অবদানই ছিল ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত, রাজপৃষ্ঠপোষকতায় তা তৈরি হয়নি।[১৩]

কিছু লেখক মনে করেন, গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক রাজত্বের লড়াই শুরু হয়।[৯] বৌদ্ধধর্ম ব্যাকট্রিয় রাজাদের রাজত্বেই প্রসারলাভ করে।

কিছু ভারতীয় পণ্ডিত মনে করেন সনাতনপন্থী শুঙ্গ রাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন না এবং তাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম বিকাশলাভ করে। তাম্রলিপ্ত নগরে প্রাপ্ত টেরাকোটার ফলক থেকেও শুঙ্গ আমলে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। এই ফলকটি বর্তমানে কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

রাজঅবদান

রাজা ব্রহ্মমিত্র এবং রাজা ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের দুটি অবদানের কথা বোধগয়ার মহাবোধি মন্দিরে লিপিবদ্ধ আছে, এবং এগুলিকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি শুঙ্গরাজাদের সমর্থন হিসেবে দাবী করা হয়। যদিও এই সকল রাজারা একেবারেই অপরিচিত এবং এদের নামও শুঙ্গ রাজাদের বংশতালিকাতে লিপিবদ্ধ নেই, তবুও এই সকল রাজারা অশোক পরবর্তী ছিলেন বলেই মনে করা হয় এবং তারা শুঙ্গ শাসনকালেই রাজত্ব করে গেছেন।[১৪][১৫] ব্রহ্মমিত্র মথুরার স্থানীয় শাসক হিসেবে অন্যত্র পরিচিত হলেও ইন্দ্রাগ্নিমিত্র সম্পূর্ণতই অপরিচিত, এবং কিছু লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, এমনকি ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের নাম মূল শিলালিপিতে কার্যত রাজা হিসেবেই বর্ণিত হয়নি।[১৫][১৬]

· বোধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের একটি শিলালিপিতে মন্দিরের গঠন সংক্রান্ত বর্ণনা আছে নিম্নলিখিত উপায়েঃ

“রাজা ব্রহ্মমিত্রের পত্নী নাগদেবীর উপহার।”

· অন্য শিলালিপিতে লিখিতঃ

“কোশিকি রাজার ছেলে ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের পত্নী এবং জীবিত পুত্রদের মাতা কুরাঙ্গির উপহার। রাজপ্রাসাদের মঠের শ্রীমারও উপহার।”[১৭][১৮]

এই সকল গুরুত্বপূর্ণ নথির শেষাংশ হারিয়ে যাওয়ায় কানিংহাম খেদ প্রকাশ করেছিলেন। শিলালিপির প্রথম কপি থেকে তিনি “কুরমগিয়ে দানম” সম্পর্কিত এগারোটি ব্রাহ্মী অক্ষরের হদিস পেয়েছিলেন, যার প্রথম নয়টি হল “রাজপসাদ-চেটিকা সা”। ব্লচ এই নয়টি অক্ষর পড়েছিলেন “রাজপসাদ-সেটিকাস” হিসেবে এবং পূর্বাপর শব্দগুলির নিরীখে এই ভাবটিকে তিনি অনুবাদ করেছিলেনঃ

“(ইন্দ্রাগ্নিমিত্রের পত্নী এবং জীবিত পুত্রদের মাতা কুরাঙ্গির উপহার), “মহান মন্দিরের চৈত্যে (চেটিকা)”, ‘রাজা’ শব্দটিকে পসাদের আগে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এর দ্বারা মন্দিরটিকে একটি বৃহৎ এবং জমকালো ভবন হিসেবে বোঝানো হয়েছে, যেমন রাজহস্তীনকে বলতে বোঝানো হয় ‘সুবিশাল একটি হাতি’, রাজহংস বলতে বোঝায় বড়হাঁস (পাতিহাঁসের থেকে একে পৃথক করার জন্য) ইত্যাদি”।

কানিংহাম অনুবাদ করবার সময় চৈত্য শব্দটির মাধ্যমে রাজপ্রাসাদকেই বুঝিয়েছেন, তিনি বলেছেন, “রাজপসাদের উল্লেখ দেখে মনে হয় এটি রাজপরিবারের দানের সঙ্গে যুক্ত”। লুডারস দ্বিধাগ্রস্ত হলেও “রাজ-পসাদ-সেটিকাস”কে “রাজমন্দিরে” বলেই মনে করেন।

শুঙ্গ রাজাদের সময়ে সাঁচী অবদান

অশোকবদান অনুযায়ী, মনে করা হয় যে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতকের কোন এক সময়ে এই স্তুপটি ধ্বংস হয়েছিল; এই ঘটনাটির সাথে শুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্র শুঙ্গের উত্থানের যোগ আছে বলে অনেকে মনে করেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সেনাপ্রধান হিসেবে মৌর্য সাম্রাজ্য দখল করেছিলেন। মনে করা হয়, পুষ্যমিত্র শুঙ্গ আসল স্তুপটিকে ধ্বংস করেন এবং তার পুত্র অগ্নিমিত্র সেটিকে পুনঃস্থাপন করেন।[১৯] মূল ইষ্টক নির্মিত স্তুপটি শুঙ্গ আমলে প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়।

মস্ত স্তুপ (১ নং)

শুঙ্গ শাসনের পরবর্তীকালে, এই স্তুপটিকে পাথরের চাঁইয়ের সাহায্য এর প্রকৃত আয়তনের প্রায় দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছিল। গম্বুজের মাথা ছিল চ্যাপ্টা আর এর শিরোভাগে একটি বর্গাকার রেলিং দ্বারা বেষ্টিত তিনটি উপরিপাতিত ছত্র ছিল। ধর্মচক্র - এর অনেকগুলি স্তর যা কিনা ধর্মের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হত। গম্বুজটি একটি উচ্চ বর্তুলাকার ঢাকের ওপর স্থাপন করা হত যাতে এর চারিদিক পরিবেষ্টন করে হাঁটা যায়; গম্বুজের কাছে পৌঁছোনোর জন্য দুটি সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল। ভূমিস্থ দ্বিতীয় একটি প্রস্তরনির্মিত পথ সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ১ নং স্তুপটির রেলিংয়ে কোন শিল্পগত কারুকার্য ছিল না। এগুলি শুধুমাত্র কিছু পাথরের চাঁই যাতে কিছু উৎসর্গীত শিলালিপি উৎকীর্ণ ছিল। এগুলির প্রায় ১৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের।[২০]

২ নং স্তুপ এবং ৩ নং স্তুপ

যেসব নির্মাণগুলিকে শুঙ্গ রাজাদের সমকালীন বলে মনে করা হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তুপ (কিন্তু এগুলির অত্যন্ত সজ্জিত প্রবেশপথগুলি নয়, শিলালিপি থেকে জানা গেছে, এইসকল প্রবেশপথগুলি পরবর্তী সাতবাহন আমলে নির্মিত হয়েছিল), এবং ভূমিস্থ সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণী এবং মহান স্তুপের (১ নং স্তুপ) প্রস্তর আবরণ। মনে করা হয়, সারিপুত্ত ও মহামোজ্ঞল্লানের দেহাবশেষ ৩ নং স্তুপে রক্ষিত আছে।[২১] বড় মেডেলের মত আকৃতিবিশিষ্ট খোদাইগুলি প্রায় ১১৫ খ্রীঃপূঃ, ভারহুতের কিছু পরবর্তী সময়ে প্রায় ৮০ খ্রীঃপূঃ প্রবেশপথের খোদাইগুলি নির্মিত হয়;[২২] খ্রীস্টিয় প্রথম শতকে এর কিছু পুনর্নির্মাণ হয়েছিল।[২০][২২]

শুঙ্গ আমলের সাঁচীর স্থাপত্যগুলির সজ্জারীতির সাথে ভারহুতের সজ্জারীতির খুব ঘনিষ্ঠ মিল পাওয়া যায়; ঠিক তেমনিই পাওয়া যায় বোধগয়ার সীমান্তবর্তী সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণীরও। এই তিনটি রীতির মধ্যে বোধগয়াকেই প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়।

| শুঙ্গ স্থাপত্য এবং সজ্জা

(১৫০-৮০ খ্রীঃপুঃ) | |

মস্ত স্তুপ (স্তুপের প্রসার এবং সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণীই কেবল শুঙ্গকীর্তি)। অনলঙ্কৃত ভূমিস্থ প্রাচীর, আনুমানিক ১৫০ খ্রীঃপুঃ।[২০] |

|

২ নং স্তুপ সম্পূর্ণতই শুঙ্গ কীর্তি। কারুকার্যগুলি সম্ভাবত খ্রীঃপুঃ ২য় শতকের শেষ পাদে নির্মিত হয়েছিল (বড় মেডেলের মত আকৃতিবিশিষ্ট খোদাইগুলি ১১৫ খ্রীঃপুঃ, প্রবেশপথের খোদাইগুলি ৮০ খ্রীঃপুঃ),[২২] ভারহুতের কারুকার্যগুলির কিছু পরেই, কিছু কাজ খ্রীষ্টিয় ১ম শতকেও হয়েছিল.[২০][২২] |

|

৩ নং স্তুপ (স্তুপের প্রসার এবং সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণীই কেবল শুঙ্গকীর্তি)। |

|

শুঙ্গ আমলে যুদ্ধ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

শুঙ্গ আমলে যুদ্ধ ও পারস্পরিক বিবাদ লেগেই থাকত। মনে করা হয়, এরা কলিঙ্গ, সাতবাহন, ইন্দো-গ্রীক এবং সম্ভবত পাঞ্চাল ও মথুরার সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। ইন্দো-গ্রীকদের সঙ্গে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের লড়াই এই যুগের ইতিহাসে একটি বড় স্থান অধিকার করেছে। ১৮০ খ্রীঃপূঃ নাগাদ গ্রীক-ব্যাকট্রিয় শাসক ডেমেট্রিয়স কাবুল উপত্যকা জয় করেন এবং ধারণা করা হয় তিনি আন্তঃ-সিন্ধু অঞ্চলে এসে শুঙ্গ রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইন্দো-গ্রীক রাজা প্রথম মিয়েন্ডার অন্যান্য ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে পাটলিপুত্রের দিকে একটি অভিযান চালিয়েছিলেন অথবা তিনি সেই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; যদিও এই অভিযানের সঠিক প্রকৃতি ও সাফল্য সম্বন্ধে সামান্যই জানা যায়। এইসকল যুদ্ধগুলির নীট ফলাফলও অজ্ঞাত রয়েছে।

সাহিত্যিক নিদর্শন

মহাভারত এবং যুগ পুরাণের মত কিছু সাহিত্যিক নথি থেকে শুঙ্গ ও ইন্দো-গ্রীকদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ সম্বন্ধে জানা যায়।

শুঙ্গদের সামরিক অভিযান

অশোকবদান প্রভৃতি শাস্ত্র দাবী করে, যে পুষ্যমিত্র সম্রাট অশোককে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে হত্যা করেন।[৮] অতঃপর এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, পুষ্যমিত্র কীভাবে পাটলিপুত্রে সেনা পাঠান এবং পাঞ্জাবের শাকল পর্যন্ত (শিয়ালকোট) সেনা পাঠিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করেন।[২৫][২৬]

যবন আক্রমণ ও পাটলিপুত্র অধিকার

ইন্দো-গ্রীকগণ, হয় প্রথম ডিমিট্রিয়স অথবা প্রথম মিয়েন্ডারের পরিচালনায়, সম্ভবত বৌদ্ধদের সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন; ভারতীয় সূত্রে এই ইন্দো-গ্রীকদের যবন বলা হয়েছে।[২৭] মিলিন্দপঙ্হোতে বর্ণিত আছে, মিয়েন্ডার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্র যুগ পুরাণে ইন্দো-গ্রীকদের পাটলিপুত্র আক্রমণের বর্ণনা রয়েছে, এই পুরাণে ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে দৈববাণী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৮] মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী পাটলিপুত্র ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ সুরক্ষিত একটি শহর যার ৫৭০টি মিনার ও ৬৪টি প্রবেশপথ ছিল।[২৯] যুগ পুরাণে এই শহরের প্রাচীরের ধ্বংসের বর্ণনা করা হয়েছেঃ

“অনন্তর, যবনবাহিনী সমরশৌর্যে সজ্জিত হয়ে পাঞ্চাল এবং মথুরাদিগের সঙ্গে শকেটে অভিগমন করে কুসুমাধ্বজ পৌঁছোলেন” (পুষ্প-পতাকার শহর, পাটলিপুত্র)। অতঃপর, একবার পুষ্পপুর (পাটলিপুত্রের অপর নাম) পৌঁছোনোর পর এর জাঁকালো মাটির প্রাচীরগুলি ধ্বংস করলে, সমস্ত রাজত্বই ধ্বংস হয়ে যাবে।” [যুগ পুরাণ, ৪৭-৪৮ অধ্যায়, ২০০২ সংস্করণ]

পশ্চিমী সূত্র থেকেও জানা যায়, যে গ্রীকদের এই ভারত আক্রমণ রাজধানী সুদূর পাটলিপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল:[৩০]

আলেকজান্ডারের পর যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা গঙ্গা ও পাটলিপুত্র পর্যন্ত গমন করেছিলেন

- স্ট্র্যাবো, ১৫,৬৯৮

সিন্ধু নদীতে যুদ্ধ

গ্রীক ও শুঙ্গদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধের খতিয়ান কালিদাসের নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রমে বর্ণিত হয়েছে। এতে রয়েছে পুষ্যমিত্রের পৌত্র বসুমিত্রের শ’খানেক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গ্রিক অশ্ববাহিনীর একটি দলের লড়াই চলে সিন্ধু নদীর তীরে যাতে ভারতীয়রা গ্রীকদের দলটিকে পর্যুদস্ত করে এবং পুষ্যমিত্র সফলভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেন।[৩১] এই নদীটি উত্তর-পশ্চিমের সিন্ধু নদী হতে পারে, কিন্তু শুঙ্গদের এতটা বিস্তৃতি কিছুটা অসম্ভব বলে মনে হয়, এবং এর থেকে অধিকতর সম্ভাব্য বলে মনে হয়, উল্লিখিত নদীটি প্রকৃতপক্ষে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবস্থিত সিন্দ নদী অথবা কালি-সিন্দ নদী।[৩২]

শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

ধনদেব-অযোধ্যা শিলালিপি

সর্বোপরি, মনে করা হয়, শুঙ্গ শাসন অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শুঙ্গ লিপি সুদূর উত্তর-মধ্য ভারতের অযোধ্যায় পরিচিত ছিল;[৬] বিশেষত, ধনদেব-অযোধ্যা শিলালিপি থেকে ধনদেব নামে এক স্থানীয় রাজার কথা জানা যায় যিনি নিজেকে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের ষষ্ঠ উত্তরসূরী দাবী করেন। শিলালিপিটিতে অযোধ্যায় সংঘটিত দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা রয়েছে।[৩৩]

যবনরাজ্য শিলালিপি

গ্রীকরা সম্ভবত মথুরা নিজেদের দখলে রেখেছিলেন। যবনরাজ্য শিলালিপি, যাকে “মাঘের শিলালিপি”ও বলা হত, মথুরায় আবিষ্কৃত হয়; এতে বলা হয়েছে খ্রীঃপুঃ প্রথম শতকে মথুরা ইন্দো-গ্রীকদের অধীনে ছিল।[৩৪][৩৫] এই শিলালিপিটি এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে এটির উৎসর্গকরণের দিনটিকে “যবনরাজ্যের ১১৬ বছরের শেষদিন” – হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রীঃপুঃ ২য় ও ১ম শতকে মথুরার ওপর ইন্দো-গ্রীক অধিকারের প্রমাণস্বরূপ এই শিলালিপিটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যার সমর্থন মুদ্রা ও সাহিত্যিক নিদর্শনেও মেলে।[৭] তদুপরি, মথুরা ও শূরসেনের ওপর শুঙ্গ কর্তৃত্ব ছিল বলে মনে হয় না, কারণ কোন শুঙ্গ মুদ্রা বা লিপি সেখানে পাওয়া যায়নি।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব থেকে জানা যায়, মথুরা নগরী যবন ও কম্বোজদের যৌথ অধিকারে ছিল।[৩৬]

যদিও পরবর্তীকালে, মথুরা তাদের হস্তচ্যুত হয়েছিল বলে মনে করা হয়, তবে শুঙ্গদের দ্বারা তা না হয়ে থাকলেও অন্যান্য দেশীয় শাসকদের দ্বারা অধিকৃত হয়ে থাকতে পারে; সম্ভাব্য এইসকল দেশীয় রাজারা হলেন দত্ত বংশ অথবা মিত্র বংশ অথবা আরো সম্ভাব্য রজুবুলের অধীনস্থ উত্তরাপথের ইন্দো-সিথিয় বংশ। মথুরায়, অর্জুনায়ন এবং যৌধেয়গণ তাদের প্রচলিত মুদ্রায় সামরিক বিজয়ের কথা উল্লেখ করেছেন (“অর্জুনায়নের বিজয়”, “যৌধেয়র বিজয়” ) এবং খ্রীঃপুঃ ১ম শতকে ত্রিগার্ত, অদুম্বর এবং শেষে কুনিন্দরাও নিজেদের মুদ্রা চালু করেন; এ থেকেই বোঝা যায় ইন্দো-গ্রীকদের অধিকার থেকে তারা মুক্ত ছিলেন, যদিও এইসকল মুদ্রাগুলির রীতি ইন্দো-গ্রীকদের থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল।

হেলিওডোরাস মিনার

নিশ্চিত করে বিশেষ কিছুই বলা যায় না। তবুও যেটুকু পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তাতে, দুটি রাজত্বের মধ্যে উত্তরোত্তর রাজাদের শাসনকালে কূটনীতিক সম্পর্কগুলি স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। ইন্দো-গ্রীক ও শুঙ্গদের মধ্যে সম্ভবত মিটমাট হয় এবং হেলিওডোরাস মিনার অনুযায়ী, ১১০ খ্রীঃপুঃ নাগাদ তারা পরস্পরের প্রতি কূটনৈতিক দূত প্রেরণ করেন। জানা গেছে, হেলিওডোরাস নামে এক গ্রিক রাষ্ট্রদূত ইন্দো-গ্রীক রাজা অ্যান্টিয়ালসিডাসের রাজত্বকালে মধ্যভারতের বিদিশায় শুঙ্গ রাজা ভগভদ্রর রাজধানীতে গমন করেন।

সাংস্কৃতিক অবদান

সারাংশ

প্রসঙ্গ

একদিকে যেমন শুঙ্গ সাম্রাজ্যের ধর্মীয় রাজনীতি নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে, তেমনি এই সাম্রাজ্য আবার অনেক অবদানও রেখে গেছে। শিল্প, শিক্ষা, দর্শন, এবং শিক্ষার অন্যান্য ধারা এই সময়ে বিকশিত হয়েছিল। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং মহাভাষ্য এই যুগেই রচিত হয়। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে এর উল্লেখ আছে। এই নাটকটি কালিদাস পরবর্তী গুপ্ত যুগে রচনা করেন এবং এতে রাজদরবারের চক্রান্তকে পটভূমি করে মালবিকা ও রাজা অগ্নিমিত্রের প্রেমগাথা রচিত হয়েছে।

মথুরা শিল্পরীতিকে ভিত্তি করে এই যুগে কারুকার্য শিল্প উন্নতিলাভ করে; মনে করা হয়, এই মথুরা শিল্পরীতি হল আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের হেলিনিয় গান্ধার রীতির দেশীয় রূপ।

শুঙ্গ আমলে (১৮৫ – ৭৩ খ্রীঃপুঃ), মধ্যভারতের (মধ্যপ্রদেশ) কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধ কার্যকলাপ পরিলক্ষ্যিত হয়েছে; সাঁচী ও ভারহুতের স্তুপে নির্মিত কিছু স্থাপত্যকার্য এই সময়ে বিস্তারলাভ করে, যদিও এই সকল কাজ প্রকৃতপক্ষে সম্রাট অশোকই শুরু করেছিলেন। তবে এইসকল শিল্পকার্য উক্ত স্থানগুলিতে শুঙ্গদের দূর্বলতার প্রমাণ নাকি তাদের সহিষ্ণুতার পরিচায়ক – এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

শেষ শুঙ্গ রাজা ছিলেন দেবভূতি (৮৩-৭৩ খ্রীঃপুঃ)। তিনি তার মন্ত্রী (বাসুদেব কাণ্ব) কর্তৃক নিহত হন এবং বলা হয় তার নাকি নারী সঙ্গদোষ ছিল। শুঙ্গ সাম্রাজ্যের পর প্রতিষ্ঠিত হল কাণ্ব সাম্রাজ্য।

| Shunga statuettes and reliefs |

|

লিপি

শুঙ্গরা ব্রাহ্মী লিপিরই বিকল্পরূপ ব্যবহার করতেন এবং লেখ্য ভাষা হিসেবে সংস্কৃত প্রচলিত ছিল। মনে করা হয়, এই লিপিটি ছিল মৌর্য ও কলিঙ্গ ব্রাহ্মী লিপির মধ্যবর্তী।[৩৭]

|

শুঙ্গ রাজাদের তালিকা

| সম্রাট | রাজত্বকাল[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] |

|---|---|

| পুষ্যমিত্র শুঙ্গ | ১৮৫-১৪৯ খ্রীঃপুঃ |

| অগ্নিমিত্র | ১৪৯-১৪১ খ্রীঃপুঃ |

| বসুজ্যেষ্ঠ | ১৪১-১৩১ খ্রীঃপুঃ |

| বসুমিত্র | ১৩১-১২৪ খ্রীঃপুঃ |

| ভদ্রক | ১২৪-১২২ খ্রীঃপুঃ |

| পুলিন্দ | ১২২-১১৯ খ্রীঃপুঃ |

| ঘোষ (ঘোষবসু নামেও পরিচিত) | ১১৯-১০৮ খ্রীঃপুঃ |

| ভজ্রমিত্র | ১০৮-৯৪ খ্রীঃপুঃ |

| ভগভদ্র (ভগভদ নামেও পরিচিত) | ৯৪-৮৩ খ্রীঃপুঃ |

| দেবভূতি | ৮৩-৭৩ খ্রীঃপুঃ |

আরও দেখুন

- বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

- ভারতের ইতিহাস

- গ্রেকো-বৌদ্ধ

তথ্যসূত্র

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.