শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

মেসোপটেমিয়া

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

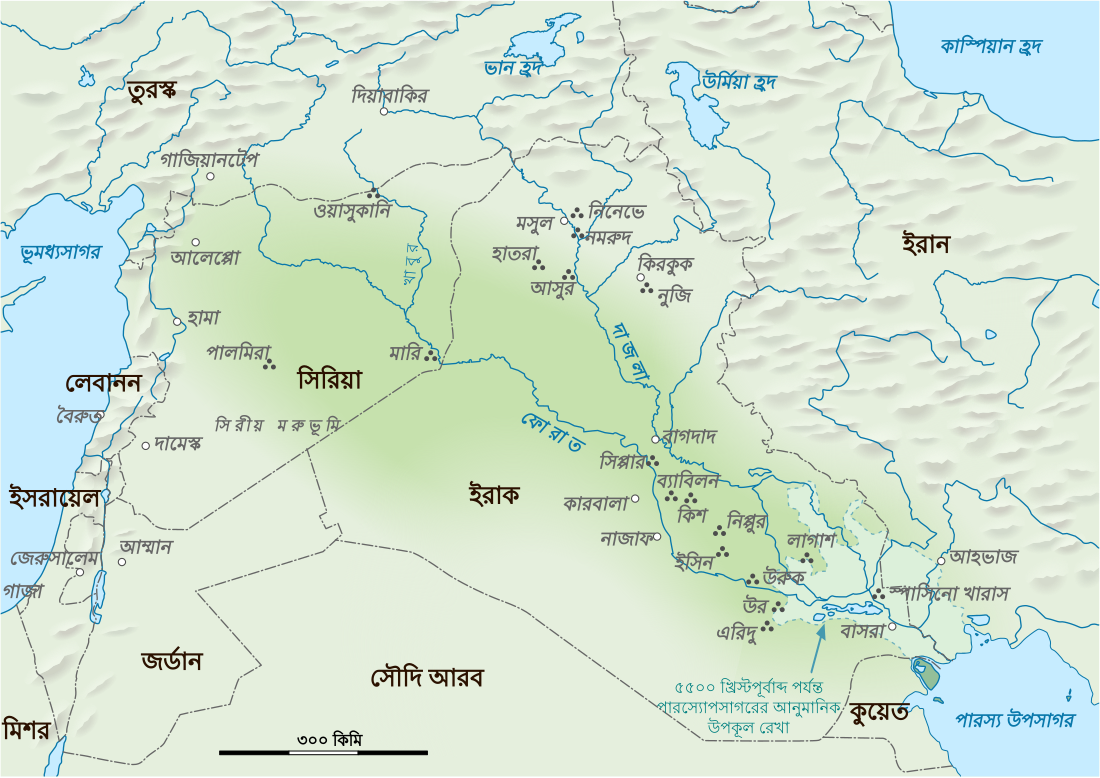

মেসোপটেমিয়া (প্রাচীন গ্রিক: Μεσοποταμία অর্থ-দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমি, আরবি: بلاد الرافدين) বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস বা দজলা ও ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। অধুনা ইরাক, সিরিয়ার উত্তরাংশ, তুরস্কের উত্তরাংশ এবং ইরানের খুযেস্তান প্রদেশের অঞ্চলগুলোই প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত ছিল বলে মনে করা হয়।

মেসোপটেমিয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ হতে খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৫৩৯ মধ্যে মেসোপটেমিয়ায় অতি উন্নত এক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। সভ্যতার আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চল মিশরীয় সভ্যতার থেকে অনেকটাই ভিন্ন ছিল এবং বহিঃশত্রুদের থেকে খুব একটা সুরক্ষিত ছিল না বলে বারবার এর উপর আক্রমণ চলতে থাকে এবং পরবর্তীতে এখান থেকেই ব্রোঞ্জ যুগে আক্কাদীয়, ব্যবিলনীয়, আসিরীয় ও লৌহ যুগে নব্য-আসিরীয় এবং নব্য-ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে উঠে।[১]

খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০ সালের দিকে মেসোপটেমিয়া পার্সিয়ানদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল কিন্তু পরে এই ভূখণ্ডের আধিপত্য নিয়ে রোমানদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং রোমানরা এই অঞ্চল ২৫০ বছরের বেশি শাসন করতে পারে নি॥ দ্বিতীয় শতকের শুরুর দিকে পার্সিয়ানরা এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চল তাদের শাসনেই থাকে, এরপর মুসলিম শাসনামল শুরু হয়। মুসলিম খিলাফত শাসনে এই অঞ্চল পরবর্তীতে ইরাক নামে পরিচিতি লাভ করে।

Remove ads

ভৌগোলিক পটভূমি

তুরস্কের আনাতোলিয়া (আর্মেনিয়া)) পর্বতমালা হতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে পারস্য উপসাগরে পরেছে। এই উর্বরা অঞ্চলটি (টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস) উত্তরে প্রলম্বিত হয়ে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নেমে গিয়ে প্রায় ভূমধ্যসাগরে গিয়ে শেষ হয়। বাঁক বিশিষ্ট এই অঞ্চলটিকে "উর্বরা অর্ধচন্দ্রাকৃতিক" হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। ইতিহাস বিখ্যাত এই অঞ্চলটি উত্তর আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণ ও পশ্চিমে আরব মরুভূমি ও পূর্বে জাগরাস পার্বত্য অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। অবস্থানগত এই বৈশিষ্ট্য ও আরবদের আদিম যাযাবর সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মেসোপটেমিয়া একটি মিশ্র সভ্যতার ধারা নিয়ে গড়ে উঠেছিল। মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বে সূচনা হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে। ৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে এসে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির আন্তঃকলহের মধ্য দিয়ে পরস্পরের ধ্বংস ডেকে আনে এবং ক্ষয়িষ্ণু চরিত্র স্থায়িত্ব লাভ করে।

Remove ads

শব্দগত উৎপত্তি

মেসোপটেমিয়া নামটি গ্রীকদের দেওয়া, এর প্রকৃত অর্থ হল দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই অঞ্চলটি প্রধানত জলাভূমি ছিল। নলখাগড়ার জঙ্গল আর খেজুর গাছই ছিল এ প্রধান বনস্পতি। কালক্রমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর পলিমাটি জমে নিম্নভূমি ভরাট হয়ে এক উর্বর অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। এই উর্বর এলাকায় প্রায় ৬০০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকেই বিভিন্ন এলাকার মানুষ এসে সমবেত হতে থাকে। কালক্রমে এরাই মেসোপটেমিয়া সভ্যতার বীজ বপন করে। নদীবিধৌত এবং প্রাকৃতিক কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় এটি কালক্রমে বহিঃশত্রুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত হয় এবং বিভিন্ন আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়। এর ফলে এই সভ্যতায় কয়েকটি সাম্রাজ্যের উন্মেষ ঘটে। উত্তরাংশের নাম ছিল এশেরীয়া এবং দক্ষিণাংশের নাম ছিল ব্যাবিলনিয়া। ব্যাবিলোনিয়ার উত্তরে আক্কাদ ও দক্ষিণে সুমের নামে দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি জনগোষ্ঠির সৃজনশীলতার ফসলই হল মেসোপটেমিয়া সভ্যতা।

Remove ads

ধর্ম ও দর্শন

মেসোপটেমিয়ানদের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী একটি বিশাল ফাঁকবিশিষ্ট স্থানে অবস্থিত একটি গোলাকার চাকতি। তারা আরও বিশ্বাস করত যে আকাশে স্বর্গ এবং মাটির নিচে রয়েছে নরক। পানি সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে পৃথিবী পানি দিয়েই তৈরী এবং এর চারপাশজুড়ে পানিই আছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ানরা বহুইশ্বরবাদে বিশ্বাসি ছিলো তবে সময়ের ধারার সাথে কিছু কিছু গোষ্ঠির ধর্মমত পরিবর্তীত হতে শুরু করে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ানদের মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবির মূর্তিপূজার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধর্ম পালনের দিক দিয়ে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার মানুষেরা অনেক অগ্রগামী ছিলো। প্রতিটি জিগুরাট ও মন্দিরেই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যেমন ধনি, দরিদ্র, ব্যবসায়ী, কামার, মজুর, কৃষক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেদের বসার ব্যবস্থা ছিল। এসব লোকজন যার যার নিজস্ব জায়গায় গিয়ে নগরদেবতাদের প্রনামভক্তি ও বিভিন্ন জিনিস উৎসর্গ করত। এতে এই সভ্যতার সার্বজনীন ধর্মব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সারাংশ

প্রসঙ্গ

সময়কাল বিচারে মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা অতি উন্নত চিন্তার কৃষিবিদ ছিলো। উদ্বৃত্ত ফসল মন্দিরে জমা দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো। কৃষকদের মধ্যে কে কতটা ফসল মন্দিরে জমা দিল এই হিসাব রাখতে পুরোহিতরা পাহাড়ের গায়ে দাগ কেটে মনে রাখার চেষ্টা করত। ক্রমেই হিসাব রাখার গুরুত্বটাই প্রাধান্য পেতে শুরু করে। এক পর্যায়ে মেসোপটেমিয়ানরা গণিত শাস্ত্রের উদ্ভাবন ও উন্নতিসাধন করতে সক্ষম হয়। মেসোপটেমীয়দের সংখ্যাগুলি ষষ্ঠিক বা ষাট কেন্দ্রিক ছিলো। সেখান থেকেই এক ঘণ্টায় ষাট মিনিট ও এক মিনিটে ষাট সেকেন্ডের হিসাব আসে। এছাড়া তারাই প্রথম বছরকে ১২ মাসে এবং এক মাসকে ৩০ দিনে ভাগ করে হিসাব করা শুরু করে।[২]

যদিও প্রথমদিকে তাদের ধারণা ছিল পৃথিবীটা চ্যাপ্টা চাকতির মত কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে গোল পৃথিবীর ধারণা জন্মায় এবং তারাই প্রথম পৃথিবীকে ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করার পরিকল্পনা করে। ধারণা করা হয় যে তারাই প্রথম ১২ টি রাশিচক্র এবং জলঘড়ি আবিষ্কার করে।

ধাতুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেসোপটেমীয়রা বেশ উন্নতি সাধন করেছিল। তারা খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু করে। মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন মন্দির এবং জিগুরাট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন বাসন কোসন পর্যবেক্ষণ করলে ধারণা করা যায় যে তারাই তামা ও টিনের সংমিশ্রনে তৈরী একটি চমৎকার ধাতু ব্রোঞ্জের আবিষ্কারক। এছাড়া মেসোপটেমিয়ায় কাচের ব্যবহার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ১৬০০ থেকে শুরু হয় বলে ধারণা করা হয়।[৩]

Remove ads

ভাষা ও সাহিত্য

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মেসোপটেমীয়রা যে বা ভাষায় কথা বলত তাকে সেমিটিক ভাষা হিসেবে ইতিহাসবিদরা চিহ্নিত করেছেন। তাদের এই ভাষায় দৈনন্দিন ভাবের আদান প্রদান সহ বিজ্ঞানচর্চা, প্রশাসনিক কাজে এবং ধর্মকর্ম পরিচালনা করত। মেসোপোটেমীয়দের প্রধান কৃতিত্ব হল প্রয়োজনীয় ভাব বা বার্তা বোঝানোর জন্য আদিম লেখন পদ্ধতির উদ্ভাবন। প্রথম দিকে এই ভাষা কিছু অর্থবোধক ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা হত। চিত্রধর্মী এই পদ্ধতিকে বিজ্ঞানীরা পীকটোগ্রাফি বলে থাকেন। মেসোপটেমীয়রা প্রধানত কাদামাটির উপর নলখাগড়ার সূচালো মাথা দিয়ে লিখে শুকিয়ে নিত কিন্তু পরবর্তীকালে তা আরো পরিশীল হয়ে বর্ণমালায় রূপ নেয়। আনুমানিক ৩৪০০ খৃষ্টপূর্ব অব্দের এই বর্ণমালার মাধ্যমে লিখিত দলিল পাওয়া যায়। সেই সময়ের লেখালেখি শুধুমাত্র হিসাব নিকাশ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার হত। আধুনিক যে দফতরীয় দলিল দেখতে পাওয়া যায় তা সুমেরীয়দের মধ্যেই প্রথম দেখা যায়।

সাহিত্যের জন্য মেসোপটেমীয়রা যে ভাষা ব্যবহার করত তাকে বিজ্ঞানীরা হেমেটিক ভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রখ্যাত লেখক হোমার তার ইলিয়াড এবং ওডেসি লেখার ও প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে সুমেরীয়রা তাদের নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিল। এর নাম ছিল গিলগামেশ। এই সাহিত্য থেকে জানা যায় যে এখানকার লোকজন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ছিলো। ব্যাবিলোনীয় শাসন আমলে তাদের লেখালেখিতে পরলৌকিক চিন্তার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। বস্তুত এইগুলো ছিল ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যচিন্তা।

Remove ads

তথ্যসূত্র

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads