শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

মহাবীর

২৪শ জৈন তীর্থঙ্কর উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

মহাবীর (সংস্কৃত: महावीर; নামান্তরে বর্ধমান) ছিলেন জৈনধর্মের চব্বিশতম তীর্থংকর (সর্বোচ্চ প্রচারক)। তিনি ছিলেন তেইশতম তীর্থংকর পার্শ্বনাথের আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি।[৮] খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাচীন ভারতের এক ক্ষত্রিয় রাজপরিবারে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মা ছিলেন ত্রিশলা ও বাবা ছিলেন সিদ্ধার্থ। তারা ছিলেন পার্শ্বনাথের গৃহী ভক্ত। প্রায় ৩০ বছর বয়সে সকল বিষয়সম্পত্তি পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জাগরণের উদ্দেশ্যে মহাবীর গৃহত্যাগ করে কৃচ্ছব্রত গ্রহণ করেন। সাড়ে বারো বছর গভীর ধ্যান ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার পর মহাবীর "কেবলজ্ঞান" (সর্বজ্ঞতা) অর্জন করেন। তারপর ৩০ বছর ধর্মপ্রচারের পর খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই তিনি মোক্ষলাভ করেন। তার মোক্ষলাভের বছরটি নিয়ে জৈনদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

মহাবীর শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভের জন্য "অহিংসা", "সত্য", "অস্তেয়" (চুরি না করা), "ব্রহ্মচর্য" (ইন্দ্রিয়-সংযম) ও "অপরিগ্রহ" (অনাসক্তি) ব্রতের পালন আবশ্যক। তিনি "অনেকান্তবাদ"-এর নীতিগুলিও শিক্ষা দিয়েছিলেন: "স্যাদবাদ" ও নয়বাদ"। মহাবীরের প্রধান শিষ্য ইন্দ্রভূতি গৌতম তার শিক্ষাগুলিকে জৈন আগমের আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এই গ্রন্থগুলি জৈন সাধুদের দ্বারা মৌখিক পরম্পরায় সঞ্চারিত হত। জৈনরা মনে করেন, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই মহাবীরের মূল উপদেশাবলির অনেকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় মহাবীরকে সচরাচর উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান ধ্যানরত ভঙ্গিমায় দেখা যায়; নিচে তার সিংহ-চিহ্নটিও খোদিত থাকে। তার আদিতম মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছে উত্তর ভারতের মথুরা শহরের প্রত্নস্থল থেকে। এটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে গড়া হয়েছিল। মহাবীরের জন্মবার্ষিকী "মহাবীর জন্ম কল্যাণক" নামে এবং তার ও তার প্রথম শিষ্য ইন্দ্রভূতি গৌতমের "নির্বাণ" দীপাবলির দিন পালিত হয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ভারতে জৈনধর্মের পুনরুজ্জীবন ও প্রচারকারী মহাবীর গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক হলেও তার থেকে বয়সে বড়ো ছিলেন। ভারতীয় পঞ্জিকা অনুযায়ী, চৈত্র মাসের ১৩ তারিখে জৈনরা "মহাবীর জন্ম কল্যাণক" উদ্যাপন করেন।[৯]

Remove ads

নাম ও উপাধি

প্রাপ্ত আদি জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে মহাবীরকে একাধিক নাম ও উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে; যেমন "নয়পুত্ত", "মু্নি", "সমন", "নিগ্গন্থ", "ব্রাহ্মণ" ও "ভগবান"।[১] আদি বৌদ্ধ সূত্রসাহিত্যে তাঁকে "অরহ" (প্রশংসনীয়) ও "বেয়াবি" (কথাটি "বেদ" থেকে উৎপন্ন, কিন্তু এর অর্থ "বিজ্ঞ") বলা হয়েছে।[১০] "কল্পসূত্র" গ্রন্থে "প্রেম ও ঘৃণারহিত চরিত্র" অর্থে তাঁকে বলা হয়েছে "শ্রমণ"।[১১]

পরবর্তীকালে রচিত জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে, মহাবীরের জন্মের সময় তার বাবার রাজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল মহাবীরের নামকরণ করা হয়েছিল "বর্ধমান" ("যিনি সমৃদ্ধি অর্জন করেন")।[১২] "কল্পসূত্র" অনুযায়ী, বিপদ, ভয়, কঠিন পরিস্থিতি ও বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি অবিচলিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলেন দেবতারা তাঁকে "মহাবীর" নামে নন্দিত করেন।[১১] বলা বাহুল্য, তিনি একজন "তীর্থংকর" নামেও পরিচিত।[১৩]

Remove ads

ঐতিহাসিক মহাবীর

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মহাবীর যে প্রাচীন ভারতের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তা নিয়ে জৈনধর্মের গবেষকদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই।[১৪][১৫] দিগম্বর "উত্তরপুরাণ" গ্রন্থে বলা হয়েছে, মহাবীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিদেহ রাজ্যের কুন্দলপুরে;[১৬] তবে শ্বেতাম্বর "কল্পসূত্র" গ্রন্থে জন্মস্থানের নামটি বলা হয়েছে "কুন্দগ্রাম"।[১][১৭] কথিত আছে, এই স্থানটি অধুনা ভারতের বিহার রাজ্যে অবস্থিত। মনে করা হয় এটিই বিহারের রাজধানী পাটনা শহরের ৬০ কিলোমিটার (৩৭ মাইল) উত্তরে অবস্থিত বসুকুণ্ড শহর।[১৮][১৯] তবে তার জন্মস্থানের বিষয়টি বিতর্কের বিষয়ই রয়ে গিয়েছে।[১][১৪][২০] মহাবীর জাগতিক ধনসম্পদ ত্যাগ করে গৃহত্যাগ করেন। কোনও মতে সেই সময় তার বয়স ছিল আটাশ,[২১] আবার কোনও মতে ত্রিশ।[২২] এরপর সাড়ে বারো বছর তিনি যে কৃচ্ছব্রতীর জীবন যাপন করেছিলেন তাতে তিনি একবারের জন্যও মাটিতে বা কোথাও বসেননি। তারপর কেবলজ্ঞান লাভ করে তিনি ত্রিশ বছর ধর্মপ্রচার করেছিলেন।[২১] কোথায় তিনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন তা নিয়ে জৈনধর্মের দুই প্রধান শাখা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদের মধ্যে মতভেদ আছে।[১]

মহাবীরের জন্ম ও মৃত্যুর সময়কালও নিশ্চিত করে বলা যায় না। একটি মতে বলা হয় যে, মহাবীরের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে এবং মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৩ অব্দে।[৭][২১] খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৩ অব্দে (৮৪ বীর নির্বাণ সম্বৎ) প্রাকৃত ভাষায় লেখা বারলি অভিলিখনে বীরায় ভগবতে চতুরাশিতী বসে কথাটি পাওয়া যায়। এটিকে ব্যাখ্যা করে বলা হয় "ভগবান বীরের চুরাশিতম বর্ষে তার প্রতি উৎসর্গিত", অর্থাৎ মহাবীরের নির্বাণের ৮৪ বছর পর উৎসর্গিত।[২৩][২৪] যদিও প্রস্তরতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে ধরা পড়ে যে এই অভিলিখনটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হয়েছিল।[২৫] বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে, বুদ্ধ ও মহাবীর ছিলেন সমসাময়িক। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যও এই মতটিকে সমর্থন করে।[৭][১৮]

জৈন পরম্পরায় একটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস হল "বীর নির্বাণ সম্বৎ"-এর সূত্রপাত খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে মহাবীরের নির্বাণের বছরে।[৭] খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রাচার্য মহাবীরকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ব্যক্তি বলেছেন।[২৬][২৭] জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রথাগত খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭ অব্দই সঠিক তারিখ; বুদ্ধ মহাবীরের থেকে বয়সে ছোটো ছিলেন এবং "সম্ভবত [মহাবীরের] কয়েক বছর পরে নির্বাণ লাভ করেছিলেন"।[২৮] মহাবীরের নির্বাণস্থল পাওয়াপুরী অধুনা বিহার রাজ্যে অবস্থিত। এটি জৈনদের কাছে একটি তীর্থস্থান।[২১]

Remove ads

জৈন বিশ্বাসে মহাবীর

সারাংশ

প্রসঙ্গ

জৈন বিশ্বতত্ত্ব অনুযায়ী, পৃথিবীতে চব্বিশজন তীর্থংকর আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং মহাবীর হিলেন বর্তমান "অবসর্পিণী" যুগের (বর্তমান কালচক্র) সর্বশেষ তীর্থংকর।[note ১][৩০] একজন "তীর্থংকর" (প্রতর-প্রস্তুতকারী, পরিত্রাতা বা আধ্যাত্মিক গুরু) হলেন "তীর্থ" অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর চক্রের সমুদ্র পার হওয়ার এক পথের প্রতিষ্ঠাতার দ্যোতক।[৩১][৩২][৩৩]

জন্ম

তীর্থংকর মহাবীর জন্ম নিয়েছিলেন এক ক্ষত্রিয় রাজপরিবারে। তার বাবা ছিলেন ইক্ষ্বাকু রাজবংশের রাজা সিদ্ধার্থ এবং মা ছিলেন লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্রের রাজকন্যা তথা রানি ত্রিশলা।[৩৪][note ২] ইক্ষ্বাকু রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম তীর্থংকর ঋষভনাথ।[৩৫][note ৩]

জৈনদের মতে, মহাবীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে। "বীর নির্বাণ সম্বৎ" অনুযায়ী, তার জন্মতিথি হল চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি।[২১][৩৭][৩৮] গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুযায়ী এই তিথিটি পড়ে মার্চ বা এপ্রিল মাসে। জৈনরা মহাবীরের জন্মতিথি পালন করেন "মহাবীর জন্ম কল্যাণক" উৎসবের মাধ্যমে।[৩৯]

সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে অবস্থিত প্রাচীন শহর বৈশালীর নিকটস্থ ক্ষত্রিয়কুণ্ডকে প্রথাগতভাবে মহাবীরের জন্মস্থান মনে করা হয়। অধুনা ভারত প্রজাতন্ত্রের বিহার রাজ্যে এই শহরের অবস্থানটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না অংশত প্রাচীন বিহার অঞ্চল থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে অধিবাসীদের অভিপ্রয়াণের কারণে।[১] জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত "ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস" অংশ থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণের পূর্বে মহাবীর বহুবার (২৪ বার) পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে একবার নরকস্থ জীব হয়ে, একবার সিংহ রূপে এবং ২৪তম তীর্থংকর রূপে জন্মের ঠিক পূর্বে তিনি স্বর্গলোকে এক দেবতা রূপে জন্ম নেন।[৪০] শ্বেতাম্বর ধর্মগ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহাবীরের ভ্রূণ প্রথমে এক ব্রাহ্মণীর দেহে উৎপাদিত হয়েছিল; পরে ইন্দ্রের সেনাধ্যক্ষ হরি-নৈগমেসিনের দ্বারা তা সিদ্ধার্থের পত্নী ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত হয়।[৪১][৪২][note ৪] দিগম্বর সম্প্রদায় অবশ্য ভ্রূণ গর্ভান্তরের পুরাণকথাটিতে বিশ্বাস করে না।[৪৪][৪৫][৪৬]

জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, মহাবীরের জন্মের পরেই ৫৬ জন দিগকুমারীদের সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র এসে মেরুপর্বতের শিখরে তার "অভিষেক" অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।[৪০] এই ঘটনা একদিকে যেমন জৈন মন্দিরগুলির অলংকরণে বিষয়বস্তু, তেমনই আধুনিক জৈনদের মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গও বটে।[৪৭] শ্বেতাম্বর জৈনরা বার্ষিক "পর্যুষণ" উৎসবে "কল্পসূত্র" থেকে মহাবীরের জন্মকাহিনি পাঠ করলেও, ওই উৎসব দিগম্বর জৈনরা পাঠ ছাড়াই সম্পন্ন করেন।[৪৮]

প্রথম জীবন

প্রথম জীবনে মহাবীর ছিলেন এক রাজপুত্র। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের "আচারাঙ্গ সূত্র" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তার বাবা-মা ছিলেন পার্শ্বনাথের গৃহী ভক্ত।[১২][৪৯] মহাবীরের বিবাহ হয়েছিল কিনা তা নিয়ে জৈন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ রয়েছে।[৪৫][৫০] দিগম্বর সম্প্রদায় মনে করে যে, মহাবীরের বাবা-মা যশোদার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বিয়ে করতে রাজি হননি।[৫১][note ৫] শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, মহাবীর অল্পবয়সে যশোদার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রিয়দর্শনা নামে এক কন্যারও জন্ম হয়েছিল।[১৯][৪০] এই কন্যা অনোজ্জা নামেও পরিচিত।[৫৩]

জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে মহাবীর দীর্ঘদেহী ছিলেন; "ঔপপাতিক সূত্র" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তার উচ্চতা ছিল ছয় ফুট।[৫৪] জৈন ধর্মগ্রন্থগুলির মতে, চব্বিশজন তীর্থংকরের মধ্যে তার উচ্চতাই ছিল সবচেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ, সহস্রবর্ষজীবী ২২তম তীর্থংকর নেমিনাথ (নামান্তরে অরিষ্টনেমি) ছিলেন ৯৮ ফুট দীর্ঘ শরীরের অধিকারী।[৫৫]

সন্ন্যাসগ্রহণ

ত্রিশ বছর বয়সে মহাবীর রাজকীয় জীবন, গৃহ ও পরিবার আধ্যাত্মিক জাগরণের উদ্দেশ্যে কৃচ্ছব্রতীর জীবন যাপন করতে শুরু করেন।[২৯][৫৬][৫৭] তিনি কঠোর উপবাস ও দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন করে[৫৮] একটি অশোক গাছের নিচে ধ্যান করেন এবং নিজের বস্ত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন।[২৯][৫৯] "আচারাঙ্গ সূত্র" গ্রন্থে মহাবীরের কঠোর আত্ম-সংযমের এক চিত্রময় বিবরণ পাওয়া যায়।[৬০][৬১] "কল্পসূত্র" গ্রন্থে বলা হয়েছে, মহাবীর প্রথম বিয়াল্লিশটি চতুর্মাস্য ব্রতের বর্ষাকাল অতিবাহিত করেছিলেন আস্তিকগ্রাম, চম্পাপুরী, প্রস্তিচম্পা, বৈশালী, বানিজগ্রাম, নালন্দা, মিথিলা, ভদ্রিকা, অলভিকা, পনিতাভূমি, শ্রাবস্তী ও পাওয়াপুরীতে।[৬২] কথিত আছে যে, তিনি তার কৃচ্ছব্রতী জীবনের একচল্লিশতম বর্ষের (প্রথাগত বিশ্বাসে এই বছরটি হল খ্রিস্টপূর্ব ৪৯১ অব্দ) বর্ষাকালটি অতিবাহিত করেছিলেন রাজগৃহে।[৬৩]

সর্বজ্ঞতা

প্রথাগত বিশ্বাসে, মহাবীর সাড়ে বারো বছর দীর্ঘ কৃচ্ছব্রত অবলম্বনের পর ৪৩ বছর বয়সে জৃম্ভিকাগ্রামের কাছে ঋজুবালিকা নদীর তীরে কেবলজ্ঞান (সর্বজ্ঞতা বা অনন্ত জ্ঞান) অর্জন করেন।[৫৬][৬৪][৬৫] এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় জৈনদের "উত্তরপুরাণ" ও "হরিবংশপুরাণ" গ্রন্থদ্বয়ে।[৬৬] "আচারাঙ্গ সূত্র" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে মহাবীর ছিলেন সর্বদর্শী। "সূত্রকৃতাঙ্গ" এটিকে বিস্তারিত করে সর্বজ্ঞ বলা হয়েছে এবং তার অন্যান্য গুণাবলিও বর্ণিত হয়েছে।[১] জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, মহাবীরের শরীর ছিল সর্বাপেক্ষা পবিত্র ("পরমউদারিক শরীর") এবং কেবলজ্ঞান লাভের পর তিনি অষ্টাদশ দোষ হতে মুক্ত হয়েছিলেন।[৬৭] শ্বেতাম্বর বিশ্বাসে, কেবলজ্ঞান লাভের পর তিনি সমগ্র ভারত পর্যটন করে নিজ দর্শন শিক্ষা দিয়েছিলেন।[৫৬] অবশ্য দিগম্বরেরা বিশ্বাস করেন যে তিনি সমবসরণেই অবস্থান করে তার অনুগামীদের উপদেশ প্রদান করতেন।[৬৮]

শিষ্যগণ

জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে মহাবীরের প্রথম শিষ্য হিসেবে এগারো জন ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হয়েছে। জৈন প্রথায় এঁদের বলা হয় "গণধর"।[৬৯] মনে করা হয় যে ইন্দ্রভূতি গৌতম ছিলেন তাঁদের নেতা[৭০] এবং অন্যান্যরা ছিলেন অগ্নিভূতি, বায়ুভূতি, অকামপিতা, আর্য ব্যক্ত, সুধর্মন, মন্দিতাপুত্র, মৌর্যপুত্র, অচলভ্রাতা, মেত্রয় ও প্রভাস। জৈন বিশ্বাসে মহাবীরের মৃত্যুর পর গণধরেরাই তার উপদেশাবলি স্মরণ করে রেখেছিলেন এবং মুখে মুখে শিষ্যপরম্পরায় প্রচার করেছিলেন। মহাবীরের উপদেশাবলি ক্রমে পরিচিত হয় "গণি-পিডগ" বা জৈন "আগম" নামে।[৭১] "কল্পসূত্র" মতে, মহাবীরের ১৪,০০০ "সাধু" (কৃচ্ছব্রতী ভক্ত), ৩৬,০০০ "সাধ্বী" (কৃচ্ছব্রতিনী), ১৫৯,০০০ "শ্রাবক" (গৃহস্থ অনুগামী) ও ৩১৮,০০০ "শ্রাবিকা" (গৃহস্থ অনুগামিনী) ছিলেন।[৮][৭২][৭৩] জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী যে সব রাজন্যবর্গ মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হর্যঙ্ক রাজবংশের শ্রেণিক ও কুণিক (ঐতিহাসিকভাবে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু নামে পরিচিত) এবং বিদেহের রাজা চেতক।[৭৪][৭৫] মহাবীর তার কৃচ্ছব্রতীদের "মহাব্রত" (পঞ্চপ্রতিজ্ঞা) দ্বারা দীক্ষিত করতেন।[৬৯] মনে করা হয় যে, তিনি পঞ্চান্নটি "প্রবচন" (বয়ান) এবং একগুচ্ছ বক্তৃতা ("উত্তরাধ্যয়নসূত্র") শিক্ষা দিয়েছিলেন।[৫৬] তার কৃচ্ছব্রতিনী সংঘের নেত্রী ছিলেন চন্দনা।[৭৬]

নির্বাণ ও মোক্ষলাভ

জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, মহাবীর নির্বাণ (লাভ)[note ৬] করেছিলেন অধুনা ভারতের বিহার রাজ্যের পাওয়াপুরীতে।[৭৮][৭৯][৮০] তার জীবনকে আধ্যাত্মিক আলোর দ্যোতক রূপে এবং তার নির্বাণরাত্রির স্মরণে জৈনরা হিন্দুদের দীপাবলি উৎসবের দিনই একই নামের একটি উৎসব পালন করেন।[৮০][৮১] কথিত আছে, যে রাত্রে মহাবীর নির্বাণ লাভ করেছিলেন, সেই রাতেই তার প্রধান শিষ্য ইন্দ্রভূতি গৌতম পাওয়াপুরীতেই "কেবলজ্ঞান" লাভ করেছিলেন।[৮২]

মহাবীরের নির্বাণলাভের ঘটনাটির ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ বিভিন্ন জৈন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কোনও গ্রন্থে এটিকে একটি সাদামাটা নির্বাণলাভের ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; আবার কোনও কোনও গ্রন্থে বলা হয়েছে দেবদেবী ও রাজন্যবর্গের সমাবেশে এক সাড়ম্বর উৎসবের মধ্য দিয়ে মহাবীর নির্বাণ লাভ করেছিলেন। জিনসেনের "মহাপুরাণ" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, স্বর্গীয় সত্ত্বারা তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনা করেছিলেন। দিগম্বর সম্প্রদায়ের "প্রবচনসার" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তীর্থংকরেরা কেবল তাঁদের নখ ও চুল রেখে যেতেন; তাঁদের শরীর অবশিষ্টাংশ বায়ুতে কর্পূরের ন্যায় উবে যেত।[৮৩] কোনও কোনও গ্রন্থে বলা হয়েছে, ৭২ বছর বয়সে অনেক লোকের সমাবেশে ছয় দিন-ব্যাপী এক দীর্ঘ প্রচারসভায় বসেছিলেন মহাবীর। মধ্যে শ্রোতারা ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠে তারা দেখেন যে মহাবীর নিজের নখ ও চুল রেখে দিয়ে অন্তর্হিত হয়েছেন। তখন সেই নখ ও চুল তারা দাহ করেন।[৮৪]

শ্বেতাম্বর জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, মহাবীর নির্বাণ লাভ করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে; কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে মহাবীরের নির্বাণলাভের সালটি হল খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৮ অব্দ। তবে উভয় সম্প্রদায়ই মনে করেন যে, তার "জীব" (আত্মা) "সিদ্ধশীল" অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মাদের লোকে প্রবেশ করেছে।[৮১] কথিত আছে যে, বর্তমানে যেখানে মহাবীরের জলমন্দির সেখানেই মহাবীর নির্মাণ লাভ করেছিলেন।[৮৫] জৈন মন্দিরের শিল্পকলাগুলিতে তার নির্বাণলাভ ও অন্ত্যেষ্টির চিত্র অঙ্কিত থাকে; কোথাও কোথাও চন্দনকাঠের ক্ষুদ্র চিতা ও একখণ্ড জ্বলন্ত কর্পূরের প্রতীকী চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।[৮৬]

পূর্বজন্ম

মহাবীরের পূর্ব পূর্ব জন্মের বিবরণ "মহাপুরাণ" ও "ত্রিষষ্ঠীশলাকাপুরুষচরিত্র" প্রভৃতি জৈন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সংসারের স্থানান্তরশীল চক্রে একটি আত্মা অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করলেও এক তীর্থংকরের জন্ম গণিত হয় যে সময় থেকে তিনি কর্মের কারণ ও রত্নত্রয়ের পথের অনুসন্ধান শুরু করেন সেই সময় থেকে। জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, তীর্থংকর রূপে জন্মগ্রহণের পূর্বে মহাবীর চব্বিশবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৭৪] উল্লেখ্য, জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে এ-ও বলা হয়েছে যে, একটি পূর্ববর্তী জন্ম তিনি ভরত চক্রবর্তীর পুত্র মারীচি রূপেও জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[৪০]

ধর্মগ্রন্থ

যতিবৃষভের "তিলোয়-পণ্ণত্তি" গ্রন্থটিতে মহাবীরের জীবনের প্রায় সকল ঘটনাই মুখস্থ রাখার সহায়ক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৮৭] জিনসেনের "মহাপুরাণ" ("আদিপুরাণ" ও "উত্তরপুরাণ" যে গ্রন্থের অন্তর্গত) গ্রন্থটি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তার শিষ্য গুণভদ্র সমাপ্ত করেন। "উত্তরপুরাণ" অংশে মহাবীরের জীবন তিনটি পর্বে (৭৪-৭৬) ও ১,৮১৮টি চরণে বর্ণিত হয়েছে।[৮৮]

মহাবীরের জীবনকথা বর্ণনা করে ৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে অসগ সংস্কৃত ভাষায় "বর্ধমানচরিত্র" কাব্যটি রচনা করেন।[৮৯][৯০][৯১] "কল্পসূত্র" গ্রন্থটি তীর্থংকরদের জীবনী-সংকলন; এই গ্রন্থে পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের জীবনী বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। "সমবয়াঙ্গ সূত্র" হল মহাবীরের উপদেশাবলির সংকলন এবং "আচারাঙ্গ সূত্র" গ্রন্থে তার কৃচ্ছব্রতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

Remove ads

উপদেশাবলি

সারাংশ

প্রসঙ্গ

ঔপনিবেশিক যুগের ভারততত্ত্ববিদেরা মূর্তিশিল্প এবং ধ্যান ও কৃচ্ছ্রসাধনা প্রথায় কিছু বাহ্য সাদৃশ্য দৃষ্টে জৈনধর্ম ও মহাবীরের অনুগামীদের বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা-সম্প্রদায় মনে করতেন।[৯২] গবেষণাকর্ম যত অগ্রসর হতে থাকে, ততই মহাবীর ও বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে গভীর পার্থক্য আবিষ্কৃত হয় এবং দুই ধর্ম পৃথক হিসেবে স্বীকৃত হয়।[৯৩] মরিজ উইন্টারনিৎজ বলেছেন যে, মহাবীর "আত্মা সম্পর্কে [এক] বিস্তারিত মতবাদ" শিক্ষা দিয়েছিলেন; কিন্তু বৌদ্ধরা সেই ধরনের বিস্তারিত বর্ণনাকে অস্বীকার করেছিল। কৃচ্ছব্রত সম্পর্কে মহাবীরের শিক্ষা বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের থেকেও কঠোরতর ছিল এবং অহিংসার নীতির উপর তার গুরুত্ব আরোপও অন্যান্য ভারতীয় ধর্মগুলির তুলনায় অনেক উচ্চাঙ্গের ছিল।[৯৩]

আগম

মহাবীরের প্রধান "গণধর" (শিষ্য) ইন্দ্রভূতি গৌতম তার উপদেশাবলি সংকলন করে রাখেন।[৯৪] প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্রগুলি বারোটি অংশে বিভক্ত ছিল।[৯৫] জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ নাগাদ মগধ রাজ্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় জৈন সাধুরা এদিকে ওদিকে প্রস্থান করার পর ধীরে ধীরে মহাবীরের মূল উপদেশাবলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সাধুরা একত্রিত হয় প্রামাণ্য শাস্ত্রাবলি স্মরণ করে সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন।[৯৬] স্মরণ করার এই প্রয়াসগুলির ক্ষেত্রে মহাবীরের উপদেশাবলির মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই পার্থক্যগুলি মীমাংসার একটি চেষ্টা করা হয়েছিল।[৯৬] মীমাংসার প্রয়াস ব্যর্থ হয়; কারণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈন পরম্পরা তাঁদের নিজ নিজ মহাবীরের উপদেশাবলির অসম্পূর্ণ এবং কিছু পরিমাণে আলাদা পাঠগুলিকেই আঁকড়ে ছিলেন। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের গোড়ার দিকের শতাব্দীগুলিতে মহাবীরের শিক্ষা-সম্বলিত জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি লিখিত তালপাতার পুথিতে।[৭১] দিগম্বরদের মতে, আচার্য ভূতাবলীই ছিলেন শেষ কৃচ্ছব্রতী, যাঁর মূল প্রামাণ্য শাস্ত্র সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান ছিল। পরবর্তীকালে কয়েকজন বিদগ্ধ আচার্য আগমের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রন্থিত মহাবীরের উপদেশাবলি পুনঃস্থাপন, সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেন।[৯৭] খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আচার্য ধরাসেন আচার্য পুষ্পদন্ত ও ভূতাবলীকে এই উপদেশাবলি লিপিবদ্ধ করতে সহায়তা করেন। শেষোক্ত দুই আচার্যই তালপাতার পুথিতে লেখা দিগম্বর সম্প্রদায়ের সবচেয়ে পুরনো জ্ঞাত ধর্মগ্রন্থ "ষট্খণ্ডাগম" রচনা করেন।

পঞ্চমহাব্রত

জৈন আগমে সাধু-সাধ্বী ও গৃহস্থদের অবশ্য-পালনীয় পাঁচটি মহাব্রত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।[৯৮] এই নীতিবিদ্যামূলক আদর্শগুলি মহাবীর কর্তৃক উপদেশিত:[৫৬][৯৯]

- "অহিংসা" (হিংসা বা কাউকে আঘাত না করা): মহাবীর শিক্ষা দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক জীবিত সত্ত্বার পবিত্রতা ও মর্যাদা রয়েছে, যার প্রতি এমনভাবে সম্মান বজায় রাখা উচিত যেভাবে ব্যক্তি নিজের পবিত্রতা ও মর্যাদার প্রতি সম্মান বজায় রাখেন। জৈনধর্মে "অহিংসা" হল প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্রত, যা কার্য, বাক্য ও চিন্তার তিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[১০০]

- "সত্য" (সত্যবাদিতা): এটি ব্যক্তির নিজের এবং অপরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[১০০]

- "অস্তেয়" (চুরি না করা): যা দেওয়া হয়নি, তা গ্রহণ না করা।[১০১]

- "ব্রহ্মচর্য" (চারিত্রিক পবিত্রতা): সাধু-সাধ্বীদের ক্ষেত্রে যৌনতা ও ইন্দ্রিয়-বিলাসিতা থেকে বিরত থাকা এবং গৃহস্থদের ক্ষেত্রে নিজ দাম্পত্যসঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।[১০০][১০২]

- "অপরিগ্রহ" (অনাসক্তি): গৃহস্থের জন্য বিষয়সম্পত্তি বা জাগতিক সম্পদের প্রতি অনাসক্তির মনোভাব; সাধু-সাধ্বীদের ক্ষেত্রে কোনও কিছুই মালিকানা না রাখা।[১০৩]

এই নীতিগুলির উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক শান্তিলাভ, এক সুখকর পুনর্জন্ম অথবা (সর্বশেষে) মোক্ষলাভ।[১০৪][১০৫][১০৬] চক্রবর্তীর মতে, এই শিক্ষাগুলি ব্যক্তির জীবনের গুণাবলিকে উন্নত করতে সাহায্য করে।[১০৭] যদিও ডুন্ডাস লিখেছেন, মহাবীর যে অহিংসা ও সংযমের উপর জোর দিয়েছিলেন তা কোনও কোনও জৈন পণ্ডিত এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তা "অন্য জীবিত সত্ত্বার প্রতি দান বা করুণার গুণের দ্বারা তাড়িত নয়; [বা] সকল জীবিত সত্ত্বাকে উদ্ধার করার এক কর্তব্যও নয়", বরং এক ধরনের "অবিরাম আত্ম-শৃঙ্খলতা": যার উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মুক্তিলাভ।[১০৮]

অহিংসাকে সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ হিসেবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহাবীর বিশেষভাবে সমাদৃত হন।[৫৬][১০৯] তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন সকল জীবিত সত্ত্বার প্রতিই অহিংসার আদর্শ পালনীয়[১১০] এবং কোনও সত্ত্বাকে আঘাত করলে তাতে অসৎ কর্মের উৎপাদন ঘটে, যা ব্যক্তির পুনর্জন্ম, ভালো থাকা ও দুঃখকে প্রভাবিত করে।[১১১] মহাত্মা গান্ধীর মতে, মহাবীর ছিলেন অহিংসা আদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।[১১২][১১৩][১১৪]

আত্মা

মহাবীর শিক্ষা দিয়েছিলেন যে আত্মার অস্তিত্ব আছে। এতটুকু শিক্ষার সঙ্গে হিন্দুধর্মের শিক্ষার মিল থাকলেও বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার নেই। বৌদ্ধধর্মে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না; এই ধর্মের শিক্ষার ভিত্তি "অনাত্তা"র (অনাত্মা) ধারণা।[১১৫][১১৬][১১৭] মহাবীর শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, আত্মা "দ্রব্য" (সারগর্ভ) ও চিরন্তন হলেও ক্ষণস্থায়ী।[১১৮]

তার মতে, ব্রহ্মাণ্ডের অধিবিদ্যামূলক প্রকৃতিটি "দ্রব্য", "জীব" (আত্মা) ও "অজীব" (জড় বস্তু) দ্বারা গঠিত।[১১৯] ব্যক্তির কর্মের ফলে "জীব" সংসারে আবদ্ধ হয়।[১১৯] জৈনধর্মে কর্ম বলতে কাজ ও ইচ্ছা দুইই বোঝায়; এটিই আত্মাকে রঞ্জিত করে ("লেস্য"); মৃত্যুর পরে একটি আত্মা কীভাবে, কোথায় এবং কী রূপে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হবে তাও নির্ধারণ করে।[১২০]

মহাবীরের মতে, কোনও সৃষ্টিকর্তা দেবতা নেই এবং অস্তিত্বেরও আদি ও অন্ত নেই। অবশ্য জৈনধর্মে দেবতা ও দানবদের অস্তিত্ব আছে; তবে তাঁদের "জীব"-ও জন্ম ও মৃত্যুর একই প্রকার চক্রে আবদ্ধ।[১২১] আধ্যাত্মিক অনুশীলনের উদ্দেশ্য হল "জীব"-কে তার কর্মের স্তুপ থেকে মুক্ত করা এবং সিদ্ধ অর্থাৎ পুনর্জন্মের হাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মাদের লোকে প্রবেশ করা।[১২২] মহাবীরের মতে, জ্ঞানলাভ হল আত্ম-অন্বেষণ ও আত্মসংযমের ফল।[১০৮]

"অনেকান্তবাদ"

মহাবীর "অনেকান্তবাদ" (বহুমুখী বাস্তবতা) নামক মতবাদটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।[১২৩][১২৪][১২৫] আদিতম জৈন সাহিত্য বা আগমগুলিতে শব্দটি পাওয়া না গেলেও অনুগামীদের প্রশ্নের যে উত্তর মহাবীর দিতেন তার মাধ্যমে এই মতবাদটি চিত্রিত হয়েছে।[১২৩] সত্য ও বাস্তবতা জটিল এবং সেগুলির বিভিন্ন দিক রয়েছে। বাস্তবতার অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, কিন্তু তা শুধুমাত্র ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব; মানুষের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়াসটি "নয়" (সত্যের আংশিক প্রকাশ)।[১২৩] ভাষা স্বয়ং সত্য নয়, কিন্তু সত্যকে প্রকাশ করার একটি পথ বটে। মহাবীরের মতে, সত্যের থেকে ভাষা ফিরে যায়—কিন্তু চারিপার্শ্বস্থ অন্য পথ থেকে নয়।[১২৬][১২৭] ব্যক্তিবিশেষ একটি স্বাদের "সত্য"-এর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, কিন্তু ভাষার দ্বারা স্বাদটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার যে কোনও প্রয়াসই হল "স্যাৎ": "কিয়দংশে" সিদ্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও "সম্ভবত একটি দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও অসম্পূর্ণ"।[১২৭] আধ্যাত্মিক সত্যগুলিও জটিল এবং বিভিন্ন দিক-বিশিষ্ট; ভাষার দ্বারা সেগুলির বহুত্ব প্রকাশ করা যায় না। তবে প্রয়াস ও যথোপযুক্ত কর্মের মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়।[১২৩]

মহাবীরের "অনেকান্তবাদ" দর্শনটির সারসংক্ষেপ "সামাণ্ণফল সুত্ত" (যেখানে মহাবীরকে "নিগন্থ নাতপুত্ত" বলে অভিহিত করা হয়েছে) প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়[note ৭][১২৮] এবং এই অনেকান্তবাদ দর্শনই মহাবীর ও বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে প্রধান পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধ "এটাই" বা "এটা নয়" এই ধরনের চরম সিদ্ধান্তকে এড়িয়ে মধ্যপন্থা শিক্ষা দিয়েছিলেন; কিন্তু মহাবীর মীমাংসা ও "সম্ভবত" নামক এক সীমায় বদ্ধ করে "এটাই" বা "এটা নয়" দুইকেই গ্রহণ করেছিলেন।[১২৯]

জৈন আগমে বলা হয়েছে যে, অধিবিদ্যামূলক ও দার্শনিক প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে মহাবীরের উত্তর দেওয়ার ভঙ্গিটি ছিল এক "সীমাবদ্ধ হ্যাঁ" ("স্যাৎ")। এই মতবাদের অনুরূপ একটি মত প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আজীবিক শাখাতেও পাওয়া যায়।[১৩০][১৩১]

ডুন্ডাসের মতে, "অনেকান্তবাদ" মতবাদটিকে অনেক জৈনই "এক বিশ্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা … বহুত্ববাদ … [এবং] অন্যান্য [নৈতিক ও ধর্মীয় নীতির প্রতি এক] সহৃদয় মনোভাব" প্রচার হিসেবে ব্যাখ্যা করেন; যদিও তা জৈনদের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি ও মহাবীরের উপদেশাবলির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।[১৩২] মহাবীরের "বহু দিকবিশিষ্ট, বহুমুখী দৃষ্টিকোণ"-এর শিক্ষাটি মানব অস্তিত্ব ও বাস্তবতার প্রকৃতি সংক্রান্ত একটি মতবাদ। এতে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বা খাদ্যের জন্য পশুবলি বা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে হিংসা (বা অন্য কোনও জীবিত সত্ত্বার হত্যাকে) "সম্ভবত ঠিক" বলে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা হয়নি।[১৩২] জৈন সাধু ও সাধ্বীদের পালনীয় পঞ্চ মহাব্রতের নিয়মাবলিও কঠোর, সেখানেও কোনও "সম্ভবত" যুক্ত হয়নি।[১৩৩] মহাবীরের জৈনধর্ম সন্ন্যাসী জৈন সম্প্রদায়ের বাইরেও বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে, কিন্তু প্রতিটি ধর্মই "তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দর্শন ও আদর্শবাদের প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনা করে থাকে"।[১৩৪]

লিঙ্গ

জৈনধর্মে একটি ঐতিহাসিকভাবে বিতর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিটি মহাবীর ও তার কৃচ্ছব্রতী জীবন-সংক্রান্ত; ত্যাগের (পঞ্চম ব্রত "অপরিগ্রহ") প্রতীক রূপে তিনি বস্ত্র পরিধান করতেন না। একজন সন্ন্যসী ("সাধু") কৃচ্ছব্রতের মাধ্যমে যে মোক্ষ লাভ করতে পারেন, তা একজন সন্ন্যাসিনী ("সাধ্বী") পারেন কিনা, তা নিয়েই এই বিতর্ক।[১৩৫][১৩৬]

দিগম্বর সম্প্রদায় মনে করে যে, নারী তার লিঙ্গের জন্যই সম্পূর্ণরূপে কৃচ্ছব্রত পালন করতে বা মোক্ষলাভ করতে পারেন না; বড়োজোর তিনি নৈতিক জীবন যাপন করে একজন পুরুষ হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারেন।[note ৮] এই দৃষ্টিকোণ থেকে এক সাধুর পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে নারীকে আশঙ্কা হিসেবেই দেখা হয়।[১৩৮]

মহাবীর নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছিলেন। মহাবীরের শিক্ষাকে শ্বেতাম্বররা ব্যাখ্যা করেন উভয় লিঙ্গের মানুষকেই মোক্ষ বা কৈবল্যের (আধ্যাত্মিক মুক্তি) সন্ধানে সন্ন্যাস ও কৃচ্ছব্রতীর গ্রহণ করার জন্য।[১৩৮][১৩৬][১৩৯]

পুনর্জন্ম ও অস্তিত্বের লোকসমূহ

মহাবীরের মৌলিক উপদেশাবলি ছিল পুনর্জন্ম ও অস্তিত্বের লোকসমূহ-সংক্রান্ত। "আচারাঙ্গ সূত্র" মতে, মহাবীর বিশ্বাস করতেন যে পশুপাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ এবং জল, আগুন ও বায়ুর শরীরের মধ্যে অসংখ্য আকারে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে।[১১১][১৪০] তার শিক্ষা অনুযায়ী, কোনও সাধুরই উচিত নয় গাছপালা সহ এই সকল জীবনের কোনও কিছুকেই স্পর্শ করা বা বিরক্ত করা। তিনি সাঁতার না কাটার, আগুন না জ্বালা ও জ্বলা আগুন না নেভানোর এবং হাওয়ায় হাত ছুঁড়তেও বারণ করেছিলেন, কারণ এই ধরনের কাজ বস্তুর সেই সব অবস্থায় স্থিত জীবদের আঘাত করতে পারে।[১১১]

মহাবীর শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, অস্তিত্বের প্রকৃতিটি চক্রাকার এবং মৃত্যুর পর আত্মা অস্তিত্ব ও দুঃখের "ত্রিলোক"-এর (স্বর্গলোক, নরকলোক বা পৃথিবীলোক) একটিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।[১৪১] নিজ নিজ কর্মের ভিত্তিতে মানুষেরা পৃথিবী, স্বর্গ বা নরকলোকে মানুষ, পশুপাখি, বস্তু, কণা বা অন্য কোনও রূপ ধারণ করে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।[১১১][১৪২][১৪৩] কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়; দেবদেবী, দানব ও পার্থিব সত্ত্বা সহ সকলেই পূর্ব জন্মে নিজ নিজ কর্মের ভিত্তিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। কেবলজ্ঞান অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা-লাভকারী "অরিহন্ত"-ই কেবল পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না;[১১১] তারা "সিদ্ধলোক" অর্থাৎ মোক্ষলাভকারীদের লোকে প্রবেশ করেন।[১৪২]

Remove ads

উত্তরাধিকার

সারাংশ

প্রসঙ্গ

পরম্পরা

মহাবীরকে যে জৈনধর্মের প্রবর্তক মনে করা হয় সেটি ভ্রান্ত ধারণা। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, পূর্ববর্তী ২৩ জন তীর্থংকরও এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন।[৫৮] মহাবীরকে পার্শ্বনাথের পরম্পরায় তার আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি তথা শ্রমণ সংঘের সর্বশেষ নেতা মনে করা হয়।[১৪৪]

মহাবীরের ২৭৩ বছর আগে পার্শ্বনাথের জন্ম। আধুনিককালের পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদরা মনে করেন মহাবীরের মতো পার্শ্বনাথও ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তার সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী।[১৪৫][১৪৬][১৪৭] জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে যে, মহাবীরের বাবা-মা ছিলেন পার্শ্বনাথের ভক্ত। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন মহাবীর জৈন সমাজে নবজাগরণ আনেন, ততদিনে অহিংসার ধারণাটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কঠোরভাবে পালনীয় এক নীতিও হয়ে উঠেছিল। পার্শ্বনাথের অনুগামীরা অহিংসা ব্রত পালন করতেন; এই ব্রতপালন ছিল তাদের "চৌজ্জম ধম্ম"-এর (চতুর্মুখী বিধিনিষেধ) অঙ্গ।[১৪৬][১৪৮]

ডুন্ডাসের মতে, জৈনরা বিশ্বাস করেন যে পার্শ্বনাথের পরম্পরা মহাবীরকে প্রভাবিত করেছিল। "বিঘ্ন-অপসারণকারী এবং পরিত্রাণকর্তা" হিসেবে পার্শ্বনাথও জৈনদের মধ্যে জনপ্রিয়; জৈন মন্দিরের পূজায় তার মূর্তিও গুরুত্ব পায়।[১৪৪] চব্বিশজন তীর্থংকরের মধ্যে জৈন মূর্তিতত্ত্বে মহাবীর ও পার্শ্বনাথকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মথুরা প্রত্নক্ষেত্র থেকে আবিষ্কৃত এঁদের মূর্তিগুলির সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী।[১৪৪][১৪৯][১৫০] মরিজ উইন্টারনিৎজের মতে, সম্ভবত মহাবীর ছিলেন তৎকালে অস্তিত্বমান "নিগন্থ" নামে এক সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। আদিযুগীয় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে এই সম্প্রদায়টির নাম পাওয়া যায়।[৯২] খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৩ অব্দের বারলি অভিলিখনে "বীরায় ভগবতে চতুরাশিতী বাসে" কথাটি পাওয়া যায়, যার অর্থ হতে পারে "প্রভু বীরের ৮৪তম বর্ষে তার প্রতি উৎসর্গিত"।[১৫১]

উৎসব

মহাবীরের সঙ্গে সম্পর্কিত জৈনদের দু’টি প্রধান উৎসব হল মহাবীর জন্ম কল্যাণক ও দীপাবলি। ২৪তম তথা "অবসর্পিণী" কালচক্রের শেষ তীর্থংকর রূপে মহাবীরের জন্মজয়ন্তী হিসেবে মহাবীর জন্ম কল্যাণক উৎসবটি পালিত হয়।[১৫২] এই উৎসব উপলক্ষ্যে মহাবীরের জীবনের পাঁচটি পবিত্র ঘটনা পুনরাভিনীত হয়।[১৫৩] দীপাবলি উৎসবটি আয়োজিত হয় মহাবীরের নির্বাণের স্মরণে। এই উৎসব হিন্দুদের দীপাবলি উৎসবের দিনই পালিত হয়। দীপাবলি থেকেই জৈনদের নতুন বছরের সূচনা হয়।[১৫৪]

পূজা

সামন্তভদ্রের "স্বয়ম্ভুস্তোত্র" গ্রন্থে চব্বিশজন তীর্থংকরের স্তুতি করা হয়েছে। এই গ্রন্থের আটটি শ্লোক (গান) মহাবীরের প্রতি উৎসর্গিত।[১৫৫] এমনই এক শ্লোকে বলা হয়েছে:

হে প্রভু জিন! আপনার উপদেশ যা সংসারের সমুদ্র পার হওয়ার জন্য সম্ভাব্য অভিলাষের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা এই দ্বন্দ্বসংকুল সময়েও ("পঞ্চমকাল") সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। জগতে বিখ্যাত এবং সকল কলঙ্কের উপর অকার্যকর চাবুক আছড়ানো তথাকথিত দেবদেবীদের নিষ্প্রভ করতে সক্ষম মুনিরা আপনার উপদেশাবলির বন্দনা করেন।[১৫৬]

সামন্তভদ্রের "যুক্ত্যানুশাসন" গ্রন্থে মহাবীরের স্তুতিমূলক একটি ৬৪-চরণের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[১৫৭]

প্রভাব

মহাবীরের শিক্ষা ছিল প্রভাবশালী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে:

ভারতে মহাবীর ঘোষণা করেছিলেন যে ধর্ম এক বাস্তবতা এবং শুধুমাত্র এক সামাজিক প্রথা মাত্র নয়। সত্যই কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালনের দ্বারা মোক্ষলাভ করা সম্ভব নয়। ধর্ম মানুষে মানুষে কোনও ভেদ সৃষ্টি করতে পারে না।

১৯৭৪ সালে মহাবীরের নির্বাণলাভের ২,৫০০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল:[১৫৮]

সম্ভবত পাশ্চাত্যের অল্প সংখ্যক লোকই তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথমবার এই বার্ষিকী উপলক্ষে সচেতন হলেন যে, শ্বেতাম্বর, দিগম্বর ও স্থানকবাসী সম্প্রদায়ের সাধু ও সাধ্বীরা একই মঞ্চে সমবেত হয়ে একক পতাকা (জৈন "ধ্বজা") ও প্রতীকের বিষয়ে একমত হলেন; এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য আনয়নের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এক বছরের মধ্যে চারটি "ধর্ম চক্র", অর্থাৎ তীর্থংকর মহাবীরের "সমবসরণ"-এর (পবিত্র সমাবেশ) প্রাচীন প্রতীক রূপে এক রথের উপর স্থাপিত একটি চক্র ভারতের সকল প্রধান শহর পরিক্রমা করেছিল [এবং] বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বলিদান বা অন্য ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পশুহত্যা নিবারণের আইনি বৈধতা অর্জন করে। এই আন্দোলন জৈনদের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে তাদের একটি প্রধান চিন্তা ছিল।

— পদ্মনাভ জৈনি

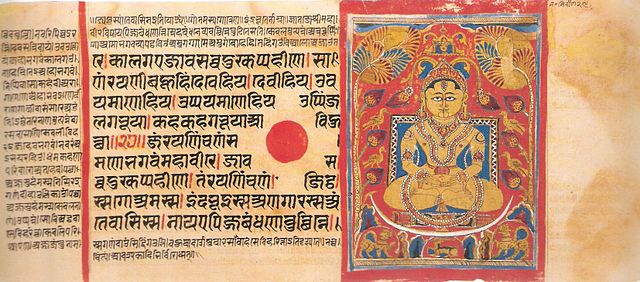

মূর্তিতত্ত্ব

মহাবীরকে সাধারণত উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান অবস্থায় ধ্যানরত ভঙ্গিতে দেখা যায়। তার নিচে সিংহ-প্রতীকটিও দেখা যায়।[১৬০] উল্লেখ্য প্রত্যেক তীর্থংকরেরই একটি করে স্বতন্ত্র প্রতীক আছে, যার মাধ্যমে পূজকেরা একই রকম দেখতে মূর্তিগুলিকে পৃথকভাবে চিনতে পারেন।[১৬১] মহাবীরের সিংহ চিহ্নটি সাধারণত তার পায়ের নিচে খোদাই করা থাকে। এছাড়াও অন্যান্য সকল তীর্থংকরের ন্যায় তাঁকেও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে একটি "শ্রীবৎস" চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।[note ৯] যোগাসনের ভঙ্গিটি বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম ও জৈনধর্মে বহুল প্রচলিত। জৈনদের প্রতিটি পরম্পরায় একটি করে স্বতন্ত্র পবিত্র বক্ষচিহ্ন থাকে, যাতে ভক্তেরা প্রতীকী মূর্তিটিকে তাঁদের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করতে পারে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জৈন শিল্পকলায় বিভিন্ন "শ্রীবৎস" চিহ্ন পাওয়া যায়, যেগুলি বৌদ্ধ বা হিন্দু শিল্পকলায় পাওয়া যায় না।[১৬২][১৬৩] দিগম্বর সম্প্রদায়ের মূর্তিতে তীর্থংকরদের চোখ নিচের দিকে নামানো অবস্থায় থাকে, কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে মূর্তির চোখ থাকে সম্পূর্ণ খোলা।

মহাবীরের প্রাচীনতম মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছে উত্তর ভারতের মথুরা শহরের প্রত্নস্থল থেকে। এই মূর্তিটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে গড়া হয়েছিল।[১৬৪][১৬৫] মহাবীরের বুকের "শ্রীবৎস" চিহ্ন এবং তার "ধ্যানমুদ্রা" ভঙ্গিটি কুষাণ সাম্রাজ্যের শিল্পকলাতেও দেখা যায়। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে মহাবীরের মূর্তিতে ভিন্নতা এসেছিল খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে।[১৬৪] জন কর্টের মতে, অভিলিখন-সহ জিন মূর্তির আদিতম প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এটির তারিখায়নযোগ্য গ্রন্থাবলির থেকে আড়াইশো বছরেরও বেশি পুরনো।[১৬৬]

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী ও তার পূর্ববর্তী অনেক মহাবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।[১৬৭] তামিলনাড়ু রাজ্যের তেনি জেলার সুন্দররাজাপুরমে একটি গুহায় মহাবীরের একটি প্রাচীন ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে। চেন্নাইয়ের জৈন গবেষক কে. অজিতডোস মনে করেন যে, এটির সময়কাল খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী।[১৬৮]

মহাবীরের রাজপুত্রোচিত অবস্থার প্রতীক হল জীবন্তস্বামী। জিনের প্রতীকটি প্রদর্শিত হয় মুকুট ও অলংকার-পরিহিত দণ্ডায়মান কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে।[১৬৯]

- মহাবীরের প্রস্তর-খোদিত ভাস্কর্য, কালুগুমালাই জৈন বেদিসমূহ, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী

- উপবিষ্ট মহাবীরের দীর্ঘতম জ্ঞাত মূর্তি, পাটনাগঞ্জ

- মহাবীরের চতুর্দিক-বিশিষ্ট ভাস্কর্য, কঙ্কালী টিলা, মথুরা

- তীর্থংকর ঋষভনাথ (বাঁদিকে) ও মহাবীর (ডানদিকে), খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম)

- মন্দির খোদাইচিত্রে মহাবীর, খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী (সিয়াটল এশিয়ান আর্ট মিউজিয়াম)

- মহাবীরের খোদাইচিত্র; তিরাকোলি, তামিলনাড়ু

- ইলোরা গুহাসমূহের ৩২ নং গুহায় মহাবীর মূর্তি

মন্দির

জৈনধর্মের চব্বিশজন তীর্থংকরের মধ্যে ঋষভনাথ, পার্শ্বনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ ও মহাবীর জৈনসমাজে সর্বাধিক পূজিত।[১৭১] ভারতে মহাবীরের একাধিক মন্দির রয়েছে এবং এগুলি জৈনধর্মের গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানও বটে। উদাহরণস্বরূপ মনে করা হয় যে, দক্ষিণ বিহারের পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত পাওয়াপুরীতে ঋষভনাথ, পার্শ্বনাথ ও মহাবীর উপদেশ প্রদান করেছিলেন।[১৭২][১৭৩] জন কর্টের মতে, রাজস্থানের যোধপুরের ওসিয়ানে অবস্থিত মহাবীর মন্দিরটিই পশ্চিম ভারতের অদ্যাবধি বিদ্যমান প্রাচীনতম জৈন মন্দির; এটি নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে।[১৭৪] অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মহাবীর মন্দিরগুলির অন্যতম হল পাওয়াপুরীর জল মন্দির, ত্রৈলোক্যনাথ মন্দির, মেগুটি জৈন মন্দির, কুম্ভরিয়া মহাবীর মন্দির, সাঙ্কিঘট্ট, মুচ্ছল মহাবীর মন্দির, ভণ্ডবপুর জৈন তীর্থ, দিমাপুর জৈন মন্দির ও কুন্দলপুর জৈন মন্দির।

- গজপন্থের ধর্মচক্র মন্দির

- শ্রীমহাবীরজি

- গ্রেটার ফিনিক্সের জৈন কেন্দ্র

- জৈন মন্দির, পটারস বার

- তিরুমালাইয়ের জৈন মন্দির

- মেগুটি জৈন মন্দির, পঞ্চম—ষষ্ঠ শতাব্দী

Remove ads

আরও দেখুন

উইকিমিডিয়া কমন্সে মহাবীর সংক্রান্ত মিডিয়া রয়েছে।

- জীবন্তস্বামী

- অরিহন্ত (জৈনধর্ম)

- জৈনধর্মে ঈশ্বর

- জৈনধর্মের ইতিহাস

- মহাবীর: দ্য হিরো অফ নন ভায়োলেন্স

- জৈনধর্মের কালরেখা

- বর্ধমান (মহাবীরের নামাঙ্কিত শহর)

পাদটীকা

- হেইনরিখ জিমার: "জৈনদের মতে, কালচক্র অবিরাম ঘুরে চলেছে। বর্তমানটি "অধোগামী" ("অবসর্পিণী") পর্যায় যার পূর্বে এবং পরে এক "উর্ধ্বগামী" ("উৎসর্পিণী") পর্যায় ছিল ও আসবে। সর্পিণী শব্দের মাধ্যমে সাপের লতিয়ে চলার ভঙ্গিটিকে ইঙ্গিত করে; "অব-" অর্থে "অধো" এবং "উৎ-" অর্থে "উর্ধ্ব" নির্দেশ করে।"

মূল উদ্ধৃতি: "The cycle of time continually revolves, according to the Jainas. The present "descending" (avasarpini) period was preceded and will be followed by an "ascending" (utsarpini). Sarpini suggests the creeping movement of a "serpent" (sarpin); ava- means "down" and ut- means up."[২৯] - এই প্রসঙ্গে চম্পৎ রাই জৈন লিখেছেন: "Of the two versions of Mahavira's life — the Swetambara and the Digambara— it is obvious that only one can be true: either Mahavira married, or he did not marry. If Mahavira married, why should the Digambaras deny it? There is absolutely no reason for such a denial. The Digambaras acknowledge that nineteen out of the twenty-four tirthamkaras married and had children. If Mahavira also married it would make no difference. There is thus no reason whatsoever for the Digambaras to deny a simple incident like this. But there may be a reason for the Swetambaras making the assertion; the desire to ante-date their own origin. As a matter of fact their own books contain clear refutation of the statement that Mahavira had married. In the Samavayanga Sutra (Hyderabad edition) it is definitely stated that nineteen tirthankaras lived as householders, that is, all the twenty-four excepting Shri Mahavira, Parashva, Nemi, Mallinath and Vaspujya."

বঙ্গানুবাদ: "মহাবীরের জীবনবৃত্তান্তের দু’টি পাঠান্তর – দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর – পাঠ করলে একটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হয় মহাবীর বিবাহ করেছিলেন, অথবা করেননি। মহাবীর যদি বিবাহ করেও থাকেন তাহলে দিগম্বরেরা তা অস্বীকার করবেন কেন? এই ধরনের অস্বীকারের কোনওই সঙ্গত কারণ নেই। দিগম্বরেরা তো এটা মানেন যে চব্বিশজন তীর্থংকরের মধ্যে উনিশজনই বিবাহ করেছিলেন এবং সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। তাহলে মহাবীরের বিবাহ তো কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। এই কারণেই এমন তুচ্ছ বিষয় অস্বীকার করার কোনও কারণ দিগম্বরদের নেই। কিন্তু শ্বেতাম্বরদের এই ধরনের ঘটনা যুক্ত করার একটি কারণ থাকলেও থাকতে পারে; তাদের [সম্প্রদায়ের] উৎসের এক পূর্বলক্ষণ সূচিত করা। মজার কথা এই যে, তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থেও মহাবীরের বিবাহ-প্রসঙ্গটি স্পষ্টভাবেই অস্বীকার করা হয়েছে। সমবয়াঙ্গ সূত্র (হায়দরাবাদ সংস্করণ) নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, চব্বিশজন তীর্থংকরের মধ্যে শ্রীমহাবীর, পার্শ্ব, নেমি, মল্লিনাথ ও বসুপূজ্য ছাড়া সকলেই গৃহস্থ জীবন যাপন করতেন।"[৫২] - "সামাণ্ণফল সুত্ত", ঘ এক.৪৭: "নিগন্থ নাতপুত্ত উত্তর দিয়েছিলেন চতুর্মুখী নিয়ন্ত্রণ সহ। যেমন, যদি কোনও ব্যক্তি আমের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে সেটি উত্তপ্ত করলে রুটির মতো হয় কিনা: একইভাবে যখন এখানে ওখানে ধ্যানমগ্ন জীবনের ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে নিগন্থ নাতপুত্ত উত্তর দিয়েছিলেন চতুর্মুখী নিয়ন্ত্রণ সহ। আমার কাছে এই চিন্তাটি সম্পর্কে মনে হয়েছিল: ‘আমার মতো কেউ কীভাবে এক ব্রাহ্মণ বা ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিকে নিজ রাজ্য থেকে চ্যূত করতে পারে?’ এদিকে আমি [বুদ্ধ] নিগন্থ নাতপুত্তের কথায় খুশিও হতে পারলাম না, আবার প্রতিবাদও করলাম না। আনন্দিত না হয়ে, প্রতিবাদ না করে, তার উপদেশের সঙ্গে একমত না হয়ে, তা গ্রহণ করেই আমি আসন ত্যাগ করলাম ও চলে এলাম।"

মূল ইংরেজি অনুবাদ: "Nigantha Nātaputta answered with fourfold restraint. Just as if a person, when asked about a mango, were to answer with a breadfruit; or, when asked about a breadfruit, were to answer with a mango: In the same way, when asked about a fruit of the contemplative life, visible here and now, Nigantha Nātaputta answered with fourfold restraint. The thought occurred to me: 'How can anyone like me think of disparaging a brahman or contemplative living in his realm?' Yet I [Buddha] neither delighted in Nigantha Nātaputta's words nor did I protest against them. Neither delighting nor protesting, I was dissatisfied. Without expressing dissatisfaction, without accepting his teaching, without adopting it, I got up from my seat and left." - মেল্টন ও বাউম্যানের মতে, দিগম্বরেরা বলেন "নারীর শারীরিক ও আবেগপ্রবণ চরিত্রের জন্যই তাঁদের পক্ষে আধ্যাত্মিক শুদ্ধিক্করণের জন্য প্রয়োজনীয় গভীর [কৃচ্ছব্রতীর] পথ গ্রহণ করা সম্ভব। (…) একমাত্র পুরুষ রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেই এক নারী কৃচ্ছব্রতীর পথে অগ্রণী হতে পারেন। পরবর্তীকালে দিগম্বরেরা নারীদের এই পথ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য যে অপ্রধান যুক্তিটি উত্থাপন করেছিলেন তা মানব শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত: নারীদের বিশেষ জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নারীগণ ক্রমাগত তাঁদের যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরে জীবনের রূপগুলিকে উৎপাদন ও ধ্বংস (এবং সেই কারণেই তাদের ক্ষতি) করেন। শ্বেতাম্বরেরা শাস্ত্র উল্লেখ করে অবশ্য এই মতটি খণ্ডন করে থাকেন।

মূল উদ্ধৃতি: "women's physical and emotional character makes it impossible for them to genuinely engage in the intense [ascetic] path necessary for spiritual purification. (...) Only by being reborn as a man can a woman engage in the ascetic path. Later Digambara secondary arguments appealed to human physiology in order to exclude women from the path: by their very biological basis, women constantly generate and destroy (and therefore harm) life forms within their sexual organs. Svetambara oppose this view by appealing to scriptures."[১৩৭] - কোনও তীর্থংকরের বুকে একটি বিশেষ চিহ্নকে "শ্রীবৎস" বলে।

Remove ads

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads